Megaprojektplanung und -bewertung in Großbritannien

Erstellt am: 25.05.2011 | Stand des Wissens: 11.11.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

M-Five GmbH Mobility, Futures, Innovation, Economics

Um die Fehleinschätzungen infolge einer zu optimistischen Einstellung von Projektträgern und die damit verbundenen Kostenunterschätzungen zu vermeiden, wurden in Großbritannien verschiedene Maßnahmen bei der Planung von Infrastrukturprojekten getroffen.

Zum einen sind die Projektträger im Rahmen des Maßnahmenpakets Quantified Risk Assessment (QRA) dazu verpflichtet, auf Grundlage einer umfangreichen Risikoanalyse eine fundierte statistische Kostenverteilung und hieraus den zu erwartenden Risikowert für die Projektrealisierung herzuleiten [DFT2017].

Zum einen sind die Projektträger im Rahmen des Maßnahmenpakets Quantified Risk Assessment (QRA) dazu verpflichtet, auf Grundlage einer umfangreichen Risikoanalyse eine fundierte statistische Kostenverteilung und hieraus den zu erwartenden Risikowert für die Projektrealisierung herzuleiten [DFT2017].

Bei der QRA handelt es sich dabei um einen vierstufigen Prozess:

- Risikoidentifikation: Die Projektträger erstellen zunächst ein umfangreiches Risikoregister. Darin enthalten sind unter anderem Konstruktionsrisiken und operationale Risiken sowie Angaben darüber, wer das Risiko jeweils trägt [DFT2017, S. 6].

- Bewertung der Auswirkungen von Risiken: Basierend auf Erfahrungen aus ähnlichen Projekten oder durch Sensitivitätsanalysen werden die möglichen finanziellen Auswirkungen der in Schritt 1 gesammelten Risiken untersucht [DFT2017, S. 7f].

- Schätzung der Risikoeintrittswahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen möglichen Ergebnisse wird quantifiziert. Hierbei handelt es sich häufig um einen ungenauen Prozess, bei dem bestimmte Annahmen getroffen werden müssen [DFT2017, S. 8].

- Ableitung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Projektkosten: Aus den Erkenntnissen der vorherigen Schritte werden die Wahrscheinlichkeiten abgeleitet, dass ein Projekt bestimmte Kostenwerte nicht überschreitet. Hieraus ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Projektkosten. Deren Mittelwert dient als erste fundierte Schätzung für die Gesamtkosten des Megaprojekts [DFT2017, S. 8].

Zum anderen wurde im Jahr 2004 die Methode der Referenzklassenprognose (reference class forecasting) eingeführt. Dabei werden bereits durchgeführte Projekte hinsichtlich ihrer Kostenüberschreitungen analysiert und in Referenzklassen wie Straßen-, Bau- und Schienenprojekte eingeteilt. Für jede Referenzklasse wird basierend auf empirischen Daten eine Verteilungsfunktion erstellt, die Informationen über eine Kostenüberschätzung liefert. Auf Basis dieser Verteilungsfunktion werden Risikoaufschläge berechnet, um die häufig zu optimistischen Schätzungen (optimism bias) auszugleichen [DFT2017, S. 12].

Die Risikoaufschläge werden in vier Schritten ermittelt:

- Bestimmung der Projektart: Zunächst wird das Projekt in eine Oberklasse eingeteilt (zum Beispiel Straße/Schiene, Brücken & Tunnel, Gebäude, IT-Projekte).

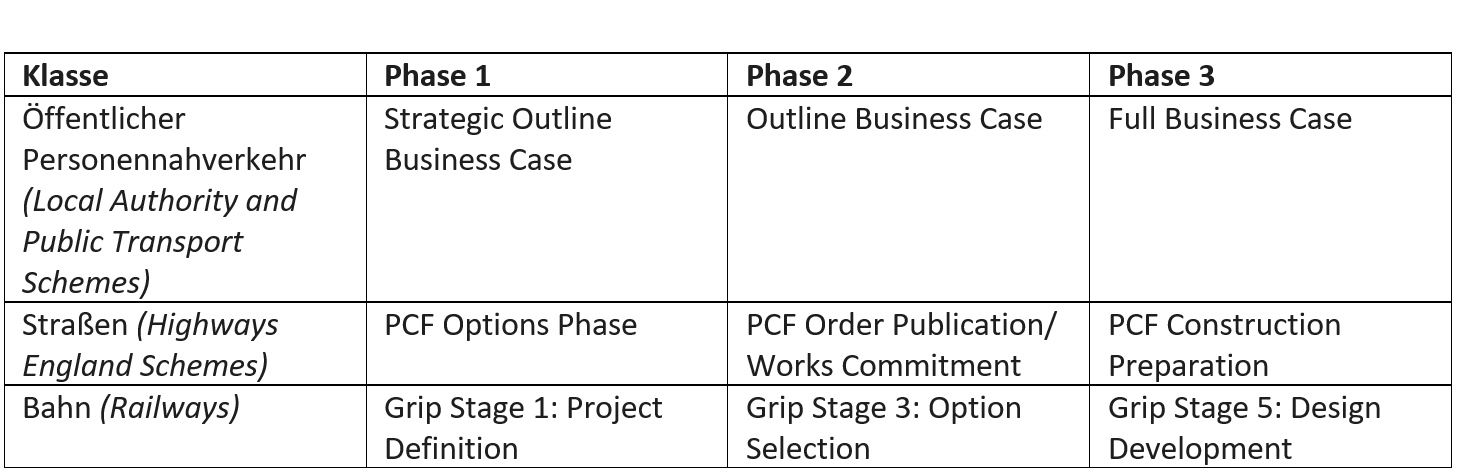

- Bestimmung der Projektentwicklungsstufe: Die Höhe der anzunehmenden Risikoaufschläge ist neben der Projektklasse auch von der aktuellen Projektentwicklungsstufe abhängig. Das UK Department for Transport unterteilt das Projekt abhängig von der Projektkategorie hierfür in die in Tabelle 1 aufgeführten drei Phasen [DFT2017, S. 14]. Bei Projekten des öffentlichen Personennahverkehrs bilden hier verschiedene Detailierungsgrade des Business Case die Grundlage für die Unterteilung. Bei Straßen- und Schieneninfrastrukturprojekten orientiert sich das UK Department for Transport an den britischen Projektplanungsstandards PCF (Straßen) und GRIP (Schienen).

Tabelle 1: Projektentwicklungsstufen in den verschiedenen Projektklassen [DFT2017, S. 14]

Tabelle 1: Projektentwicklungsstufen in den verschiedenen Projektklassen [DFT2017, S. 14] - Ermittlung und Anwendung der Risikoaufschläge: In Abhängigkeit von der aktuellen Planungsphase und der Projektklasse empfiehlt das UK Department for Transport die in Tabelle 2 aufgeführten Risikoaufschläge für die Kostenschätzung. Da besonders zu Beginn der Projektplanung noch keine ausreichenden Informationen zu eventuellen Risikofaktoren verfügbar sind, werden für die früheren Planungsphasen deutlich höhere Risikoaufschläge empfohlen.

Tabelle 2: Empfohlene Risikoaufschläge für die Planung von Infrastrukturprojekten [DFT2017, S. 15]

- Durchführung einer Sensitivitätsanalyse: Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse wird untersucht, inwieweit höhere Risikoaufschläge das Projektergebnis beeinflussen würden. Darüber hinaus empfiehlt das UK Department for Transport in diesem Schritt auch dringend die Untersuchung von Auswirkungen veränderter Betriebskosten [DFT2017, S. 16].