Volksbegehren - Anwendungsfälle

Erstellt am: 25.05.2011 | Stand des Wissens: 08.11.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

M-Five GmbH Mobility, Futures, Innovation, Economics

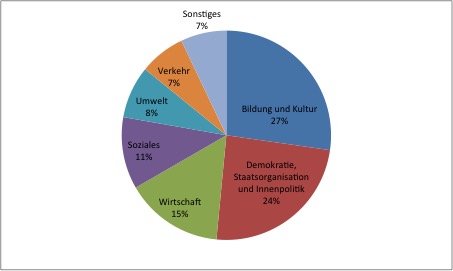

Zwischen 1946 und 2016 wurden Volksinitiativen beziehungsweise -begehren vor allem im Bereich Bildung und Kultur (88), Demokratie, Staatsorganisation und Innenpolitik (78) und Wirtschaft (47) initiiert (vgl. Abb. 1). Demgegenüber fällt die Anzahl der im Verkehrsbereich initiierten Volksinitiativen mit insgesamt 24 für den betrachteten Zeitraum vergleichsweise gering aus. Im Jahr 2016 wurde zum Thema Verkehr ein Volksbegehren oder fakultatives Referendum eingereicht [RehWe17, S. 19].

Abb. 1: Themen von Volksinitiativen, -petitionen und -begehren zwischen 1946 und 2016 [Quelle: RehWe17, S. 19] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Volksbegehren und Volksentscheide fanden in der Vergangenheit (1946 bis 2016) vor allem in Bayern und Hamburg statt. Während in Bayern das Volksbegehren bereits 1946 eingeführt wurde, besteht die Möglichkeit in Hamburg erst seit 1996 [RehWe17].

In Baden-Württemberg fand am 27. November 2011 ein Volksentscheid (gemäß baden-württembergischer Landesverfassung Volksabstimmung genannt) zu Stuttgart 21 statt. Das Projekt umfasst den Um- beziehungsweise Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs sowie eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die Proteste gegen Stuttgart 21 hatten einen erheblichen Einfluss auf den Landtagswahlkampf 2011. Aus den Wahlen ging eine Regierung aus Bündnis 90/Die Grünen und der SPD hervor. Bündnis 90/Die Grünen lehnten Stuttgart 21 ab, die SPD befürwortete es zwar, forderte aber gleichzeitig eine Volksabstimmung. Die Bürger des Landes konnten so selbst darüber entscheiden, ob das Land die Finanzierungsvereinbarung für das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 (unabhängig des Baus der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm) kündigen soll oder nicht. In der Abstimmung, an der sich 48,3 Prozent der Wahlberechtigen beteiligten, stimmten 58,9 Prozent gegen die Kündigung und somit für eine Fortsetzung von Stuttgart 21 [FaFr12]. Sowohl bei der Wahlbeteiligung als auch bei der Entscheidung gab es signifikante Unterschiede zwischen den Landkreisen. Baden stimmte tendenziell gegen Stuttgart 21 und die Wahlbeteiligung nahm mit der Entfernung von Stuttgart beziehungsweise außerhalb des ehemals württembergwürttembergisch-schwäbischen Gebiets ab [FaFr12].

Am 24. September 2017 wurde in Berlin im Rahmen eines Volksentscheids über den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel nach Fertigstellung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) abgestimmt. Nach Auszählung der Wahlbezirke stimmten 56,1 Prozent aller Befragten für den Weiterbetrieb und 41,7 Prozent aller Befragten gegen den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel. Auch das Zustimmungsquorum, laut dem mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten dem Volksentscheid zustimmen müssen, wurde mit 991.832 Ja-Stimmen erreicht. [Ber17]. Da in demjenem Volksentscheid jedoch nicht über einen konkreten Gesetzesentwurf abgestimmt wurde, ist das Ergebnis rechtlich nicht bindend. Die rot-rot-grüne Regierung entschied sich im März 2018 gegen die Umsetzung des Volksentscheids [BMP2018].