Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs

Erstellt am: 25.03.2011 | Stand des Wissens: 20.11.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechpartner

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Im Vergleich zu den land- und wassergebundenen Verkehrsträgern verbrennt der Flugverkehr einen Großteil des Treibstoffs unter verschiedenen und wechselnden atmosphärischen Bedingungen. Den Verbrennungsprozess beeinflussen Faktoren wie atmosphärischer Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchte, die aufgrund der Höhe erheblichen Variationen unterliegen. Zu den klimawirksamen Schadstoffemissionen des Luftverkehrs mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gehören: Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide (NO und NO2), flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC), Methan (CH4), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Lachgas (N2O) [UMTr05].

Seit der Verabschiedung des Sonderberichts Aviation and the Global Atmosphere des Intergovernmental Panel on Climate Change im April 1999 ist es allgemein wissenschaftlich anerkannt, dass neben den durch die Verbrennung des Flugkraftstoffes Kerosin entstehenden CO2-Emissionen auch die Stickoxidemissionen, Kondensstreifen und die sich daraus bildende Zirrusbewölkung zur Klimaerwärmung beitragen [GeWa03; IPCC99a]. Aktuelle wissenschaftliche Kenntnisse weisen darauf hin, dass die anthropogene Zirruswolkenschicht die Wärmestrahlung von der Erde abschirmt und damit zur Erderwärmung beiträgt [DLR19e]. Die anthropogene Zirruswolkenschicht schirmt die Wärmestrahlung von der Erde ab und trägt damit zur Erderwärmung bei [DLR19f]. Zudem reagiert die Atmosphäre in der am meisten genutzten Flughöhe (Übergang von der Troposphäre in die Stratosphäre) unter anderem wegen niedriger Temperaturen und langsamerer Mischungsprozesse empfindlicher auf Emissionen als in Bodennähe. Ein korrekter Vergleich zwischen dem Luftverkehr und anderen Verkehrsarten in Bezug auf die Treibhauswirkung ist daher anhand der mengenmäßigen CO2-Emissionen allein nicht möglich.

Es wird geschätzt, dass die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs das Zwei- bis Vierfache des reinen Kohlenstoffdioxideffektes beträgt [IPCC07a].

Seit der Verabschiedung des Sonderberichts Aviation and the Global Atmosphere des Intergovernmental Panel on Climate Change im April 1999 ist es allgemein wissenschaftlich anerkannt, dass neben den durch die Verbrennung des Flugkraftstoffes Kerosin entstehenden CO2-Emissionen auch die Stickoxidemissionen, Kondensstreifen und die sich daraus bildende Zirrusbewölkung zur Klimaerwärmung beitragen [GeWa03; IPCC99a]. Aktuelle wissenschaftliche Kenntnisse weisen darauf hin, dass die anthropogene Zirruswolkenschicht die Wärmestrahlung von der Erde abschirmt und damit zur Erderwärmung beiträgt [DLR19e]. Die anthropogene Zirruswolkenschicht schirmt die Wärmestrahlung von der Erde ab und trägt damit zur Erderwärmung bei [DLR19f]. Zudem reagiert die Atmosphäre in der am meisten genutzten Flughöhe (Übergang von der Troposphäre in die Stratosphäre) unter anderem wegen niedriger Temperaturen und langsamerer Mischungsprozesse empfindlicher auf Emissionen als in Bodennähe. Ein korrekter Vergleich zwischen dem Luftverkehr und anderen Verkehrsarten in Bezug auf die Treibhauswirkung ist daher anhand der mengenmäßigen CO2-Emissionen allein nicht möglich.

Es wird geschätzt, dass die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs das Zwei- bis Vierfache des reinen Kohlenstoffdioxideffektes beträgt [IPCC07a].

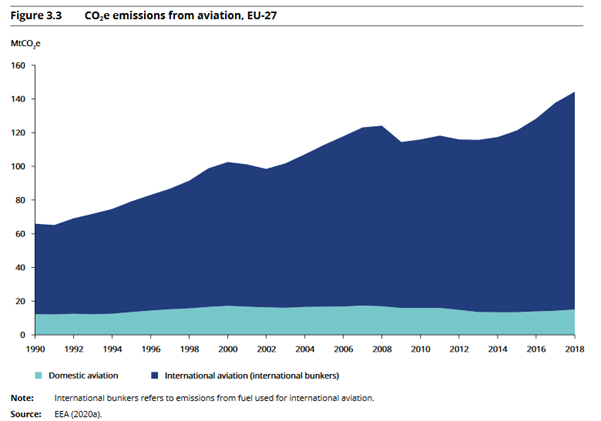

Die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs innerhalb der Europäischen Union, angegeben in CO2-Äquivalenten, sind zwischen 1990 und 2018 deutlich angestiegen (siehe Abbildung 1). Während die Emissionen des inländischen Luftverkehrs (domestic aviation) um 22 Prozent gestiegen sind, haben die Emissionen des internationalen Luftverkehrs (international aviation) um 141 Prozent zugenommen [EEA21a]. Der Anstieg der Emissionen resultiert aus der Zunahme der Verkehrsleistung des Luftverkehrs. Die spezifischen Treibhausgasemissionen der Flugzeuge, das heißt Gramm-CO2 pro Kilometer, konnten dagegen reduziert werden [UBA18h, S.44].

Abb. 1: Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs innerhalb der Europäischen Union [EEA21a]

Abb. 1: Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs innerhalb der Europäischen Union [EEA21a](Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)