Abwärmenutzung zur Senkung des Energiebedarfs bei Schienenfahrzeugen

Erstellt am: 03.03.2011 | Stand des Wissens: 29.02.2024

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

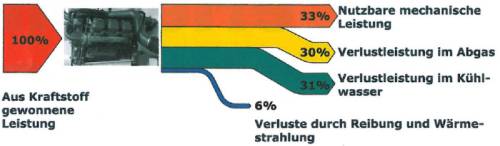

Dieselmotoren wandeln aufgrund ihres Wirkprinzips circa 30 Prozent der ihnen über den Kraftstoff zugeführten Energie in mechanische Antriebsleistung um. Der übrige Energieanteil wird nahezu ungenutzt zu fast gleichen Teilen mit den Abgasen und der Kühlflüssigkeit abgeleitet (Abbildung 1) [LöKa10, S. 28 f.]. Steigende Anforderungen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie sich weiterhin verschärfende Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe führen die Fahrzeughersteller in einen Zielkonflikt, der den Aggregaten eine höhere Energieeffizienz bei gleichzeitig sinkendem Schadstoffausstoß abverlangt. Vor diesem Hintergrund werden spezielle Konzepte entwickelt, die den energetischen Wirkungsgrad von Motoren verbessern sollen [SaZi10, S. 17].

Abb. 1: Energiefluss eines Dieselmotors [LöKa10, S. 29] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Energiefluss eines Dieselmotors [LöKa10, S. 29] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Wie im Falle einiger weiterer Energiespartechniken wurde auch das in Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommende Verfahren einer Abgaswärmenutzung aus dem Automobilbereich übernommen [TALB02]. Das bei Diesellokomotiven und -triebwagen vorliegende Betriebsprofil erweist sich im Vergleich zu Straßenfahrzeugen nach Experteneinschätzung sogar als geeigneter, um dem hochtemperierten Abgasstrom auf effiziente Weise Nutzenergie zu entziehen. Das Grundprinzip einer entsprechenden Energierückgewinnung besteht darin, im Zuge des Verbrennungsprozesses entstandene Wärme nicht, wie bei konventionellen Triebfahrzeugen üblich, ungenutzt in die Umgebung abzuleiten, sondern für die Erhitzung eines Verdampfermediums einzusetzen. Letztgenanntes wird daraufhin in einer sogenannten Steamcell entspannt, die wiederum als direkte Antriebsunterstützung fungieren oder elektrische Energie erzeugen kann (Abbildung 2). Darüber hinaus bestehen weitere Abgasverwertungsmöglichkeiten darin, vorhandene thermische Energie über einfache technische Wärmetauscher in Fahrzeuginnenraumheizsystemen oder Abgasturboladern zu verwerten.

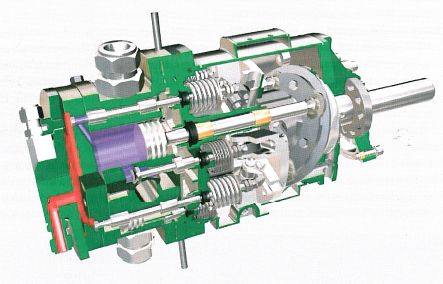

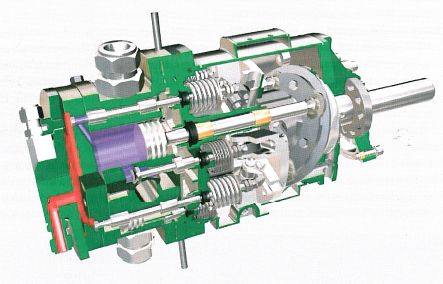

Abb. 2: Abwärmenutzungssystem Steamcell (Voith Turbo GmbH) [Lerc07, S. 26] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 2: Abwärmenutzungssystem Steamcell (Voith Turbo GmbH) [Lerc07, S. 26] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

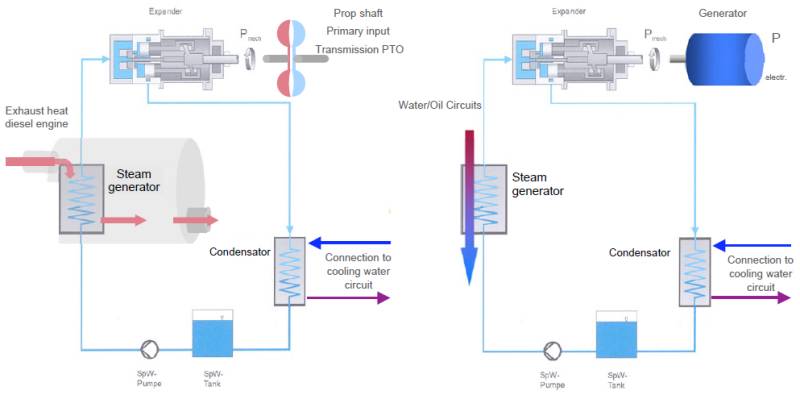

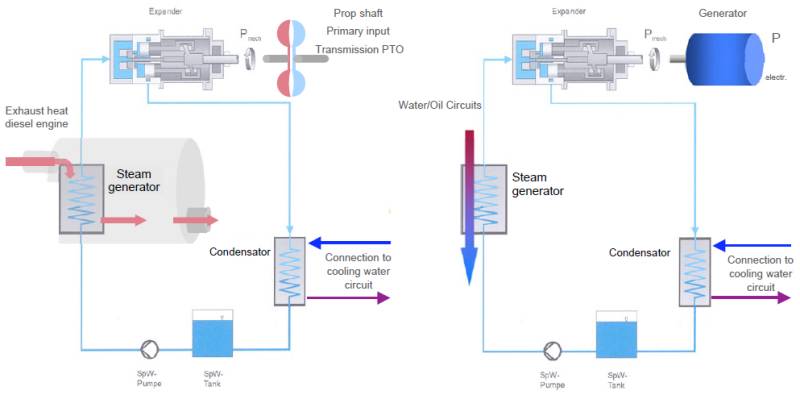

Abb. 3: Funktionsprinzip Abgaswärmenutzung für Antrieb (links) und Elektrogenerator für Hilfsbetriebe (rechts) [Bart09, S. 23] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 3: Funktionsprinzip Abgaswärmenutzung für Antrieb (links) und Elektrogenerator für Hilfsbetriebe (rechts) [Bart09, S. 23] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 2: Abwärmenutzungssystem Steamcell (Voith Turbo GmbH) [Lerc07, S. 26] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 2: Abwärmenutzungssystem Steamcell (Voith Turbo GmbH) [Lerc07, S. 26] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Die Motorenindustrie hat im Bereich der Abwärmenutzung von Schienenfahrzeugmotoren verschiedene Lösungsansätze entwickelt. Die Lösungen können in Systeme eingeteilt werden, die die Abwärme zugunsten des Antriebs verwerten und solche, die sie für die Energieerzeugung für die Hilfsbetriebe verwenden. Abbildung 3 stellt die Funktionsprinzipien beider beschriebener Abwärmenutzungssysteme einander gegenüber und verdeutlicht, dass im Sinne eines modularen Aufbaus lediglich die an der Expanderwelle angeflanschte Verbraucherkomponente über die Art der Energieverwertung entscheidet. Davon abgesehen verfügen beide Systeme über einen identischen Aufbau.

Abb. 3: Funktionsprinzip Abgaswärmenutzung für Antrieb (links) und Elektrogenerator für Hilfsbetriebe (rechts) [Bart09, S. 23] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 3: Funktionsprinzip Abgaswärmenutzung für Antrieb (links) und Elektrogenerator für Hilfsbetriebe (rechts) [Bart09, S. 23] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Nachfolgend wird beispielhaft das Wirkungprinzip eines Systems der ersten Gruppe an dem von der der Firma Voith Turbo GmbH & Co. KG angebotenen Produkt SteamTrac erläutert. Ein Hubkolbenexpander wandelt hierbei aus dem Abgasstrom gewonnene Energie in mechanische Arbeit um und führt sie dem Antriebsstrang zu. Die hinsichtlich Gewichts- und Raumanforderungen auf mobile Anwendungsspektren ausgelegte Systemlösung ist laut Hersteller in der Lage, den Kraftstoffverbrauch und Kohlenstoffdioxid-Ausstoß eines Dieseltriebfahrzeuges abhängig vom jeweils vorliegenden Einsatzprofil um 3 bis 7 Prozent zu reduzieren beziehungsweise dessen Traktionsleistung ohne Steigerungen des Kraftstoffverbrauchs entsprechend anzuheben [VOITH10]. Ein Prototyp des StreamTrac-Systems wurde im Sommer 2011 in einen NE81-Triebwagen der Südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) eingebaut und soll zusammen mit einer weiteren Anlage Daten über die tatsächlich realisierten Kosten- und Kraftstoffeinsparungen liefern [Müll11b].

Alternativ lässt sich aus der Energie der Abwärme mithilfe eines Elektrogenerators Bordstrom erzeugen [Kett11]. Dadurch können Hilfsaggregate wie z.B. Kühlerlüfter, Hydrostatikpumpen, Klima- und Bremsluftkompressoren bedarfsgerecht versorgt werden, ohne dem Traktionsmotor entsprechende Leistungsanteile zulasten des Antriebsstrangs entziehen zu müssen.