Netzrückspeisung bei Schienenfahrzeugen mit Elekrotraktion

Erstellt am: 23.02.2011 | Stand des Wissens: 29.02.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Prof. Dr. Kay Mitusch

Funktionsprinzip und notwendige Voraussetzungen

Im Rahmen eines Bremsvorgangs muss die kinetische Energie der Wagenzugmasse durch das Zusammenspiel verschiedener Bremssysteme abgeführt werden. Während früher üblicherweise allein mechanische Druckluftbremsen betreffende Bewegungsenergie in Wärme umwandelten, indem sie sich die Reibung zwischen Bremsklotz und Rad zunutze machten, stehen heute verschleißfreie sowie in zunehmendem Maße auch regenerative Verzögerungssysteme im Vordergrund. Bei dem - aus energetischer Sicht - veralteten Prinzip der elektrischen Widerstandsbremsung dient im Falle von Triebfahrzeugen mit (diesel-)elektrischer Traktion der vorhandene Fahrmotor als Generator. Die dabei entstehende elektrische Energie erfährt über Bremswiderstände eine Umwandlung in normalerweise nicht genutzte Wärmeenergie [JaRe08, S. 341 f.]. Dahingegen wird bei den modernen elektrodynamischen Netz- oder Nutzbremsen der während eines Verzögerungsvorgangs erzeugte Strom in den Fahrdraht zurückgespeist. Diese sog. Rekuperation stellt einen regenerativen Vorgang dar, welcher erst mit der Einführung triebfahrzeugseitiger Leistungselektronik realisiert werden konnte [SiGe04, S. 9].

Wechselstromnetze (z. B. das elektrifizierte Vollbahnnetz der Bundesrepublik Deutschland) gewähren eine annähernd unbegrenzte Rückspeisemöglichkeit. Dagegen ist der durch Rekuperation erzielbare Energierückgewinnungsgrad in Gleichstromnetzen (z. B. Straßen- und U-Bahnsysteme) maßgeblich von weiteren, im selben Netzabschnitt befindlichen Triebfahrzeugen bestimmt, die den eingespeisten Strom einer verzögernden Lokomotive zeitgleich (bspw. für Beschleunigungsvorgänge) nutzen können. Transfers über zu mehreren Unterwerken gehörende Bereiche hinweg lassen sich hingegen nicht realisieren. In Abhängigkeit der jeweils vorherrschenden Zugfolgedichte und Abschnittslänge variiert hier die netzseitige Aufnahmefähigkeit rekuperierter Bremsenergie, sodass sich z. B. auf hoch frequentierten Stadtbahnstrecken zu Hauptverkehrszeiten umfangreichere Einspareffekte generieren lassen als entlang ausgedehnter Unterwerksbereiche mit geringer Verkehrsbelastung in suburbanen Gebieten. Zudem gilt für beide Stromnetzarten, dass die Rückspeisequote, d. h. das Verhältnis zwischen genutztem und rückgespeistem Fahrstrom, auch von der Achslast der elektrisch gebremsten Achsen und dem Zuggewicht abhängig ist. [Ford07, S. 430 f.; SiLe13, S. 30 f.; Leis11, S. 145 ff.]

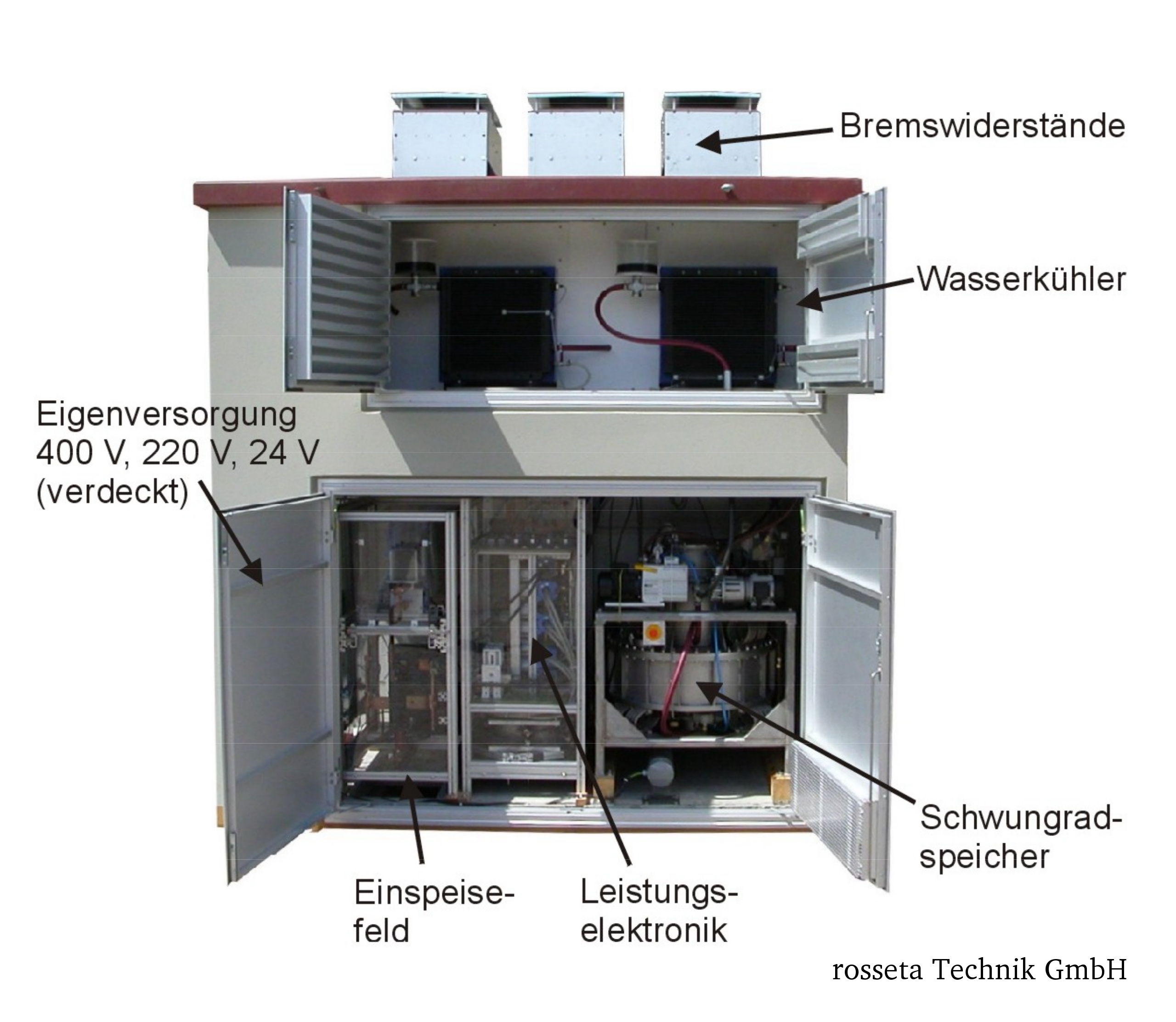

Dennoch kann es in Wechselstromnetzen durchaus vorkommen, dass überschüssiger Rückspeisestrom in Wärme umgewandelt und somit ungenutzt freigesetzt werden muss. Um den entsprechenden zeitlich und örtlich begrenzten Stromüberschuss gewinnbringend einsetzen zu können, lassen sich streckenseitig ortsfeste Energiespeicher installieren. Dafür eignen sich insbesondere Doppelschichtkondensatoren oder Rotationsspeicher, da diese in der Lage sind, gegenüber Batterien vergleichsweise hohe Leistungen bei Ladung und Entladung zu erzielen. Rotationsspeicher finden z. B. bei der Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) oder der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH Anwendung, die überschüssige Energie aus dem Gleichstromnetz zwischenspeichert (Abbildung 1 und 2). [StJo08, Bomb10a, Hanz11; ross06, S. 12] Ortsfeste Speichertechnologien im Gleichstromsystem können eine reversierbare Schaltanlagentechnik beinhalten. Neben der Nutzung gewonnener Rekuperationsenergie für Schienenanwendungen ist dann auch die Rückspeisung in örtliche Stromversorgungsnetze möglich [IBA10].

Auch onboard Energiespeichersysteme sind eine Alternative vor allem für Gleichstromsysteme. Dabei werden Teile der produzierten Energie zurück in die Oberleitung gespeist, während überschüssige Energie, die nicht sofort von einem anderen System gebraucht wird, in Energiespeichersystemen im Triebwagen gespeichert wird. Die Energie kann dann zu einem späteren Zeitpunkt direkt verbraucht oder bei Bedarf ebenso in die Oberleitung gespeist werden. Verfügbare Technologien sind Elektrochemische Doppelschicht-Kondensatorn (EDLC), Schwungräder, Batterien, sowie neuartige Technologien wie z.B. supraleitende Spulen (SMES). Die Grundanforderungen sind eine hohe Anzahl an Belastungszyklen (100.000-300.000 per Jahr), hohe Leistungsspitzen und eine Entladungsleistung zwischen 0,1 und 10 MW [GONZ13].

Abb. 2: Energiespeicherwerk der rosseta Technik GmbH, Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (ergänzte Darstellung nach [ross06, S. 7])

Abb. 2: Energiespeicherwerk der rosseta Technik GmbH, Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (ergänzte Darstellung nach [ross06, S. 7])Bedeutung für den Energieverbrauch in Deutschland

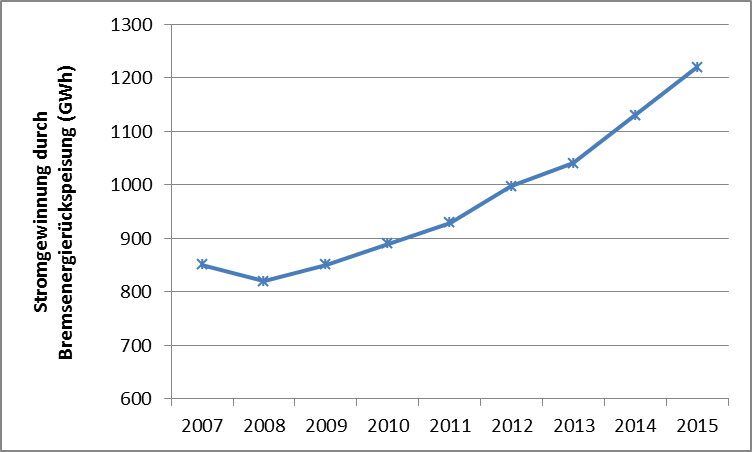

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des Bestands an elektrischen DB-Triebfahrzeugen ohne und mit Rückspeisefähigkeit seit 2007. Der Deutsche Bahn AG Konzern (DB AG) hat sämtliche Fernverkehrszüge, mit Ausnahme einiger weniger Altbaulokomotiven, mit der notwendigen Technologie zur Energierückgewinnung ausgestattet. Nennenswertes Potenzial verbleibt speziell im gegenwärtig noch mit Wendezügen durchgeführten Regionalverkehr. Von besonderer Bedeutung sind dabei vergleichsweise schwere Doppelstockwagenzüge, die in großer Anzahl weiterhin durch Lokomotiven mit Gleichstrommotor und Widerstandsbremse traktioniert werden.

Abb. 3: Bremsenergierückspeisung der Deutschen Bahn AG. (Eigene Darstellung nach [DBNB08, DBNB09, DBNB10, DBNB11, DBNB13,DBAG15b])

Abb. 3: Bremsenergierückspeisung der Deutschen Bahn AG. (Eigene Darstellung nach [DBNB08, DBNB09, DBNB10, DBNB11, DBNB13,DBAG15b])Durch die Nutzung der Rückspeiseoption in Kombination mit Energiespeichersystemen können folgende Vorteile geschaffen werden [GONZ13]:

- Minimierung des Leistungsbedarfs von der Oberleitung und somit reduzierte Energiekosten sowie Reduzierung des Widerstandsverlustes in der Oberleitung.

- Minimierung des Spannungsverlustes und somit die Möglichkeit den Bahnbetrieb auszubauen ohne Modifizierung der existierenden Infrastruktur

- Begrenzte Unabhängigkeit von Oberleitungen