Shared Space aus Sicht der Fußgänger

Erstellt am: 22.02.2011 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Ziel der Stadt- und Verkehrsplanung ist ein selbsterklärender, aufgeräumter Verkehrsraum, der die Ansprüche aller Nutzer gleichermaßen erfüllt und die Attraktivität der Stadt steigert. Mit dem Konzept des Shared Space kann dieses Ziel erreicht werden [ADAC09b].

Unter Shared Space (geteilter, öffentlicher Raum) versteht man eine europäische Gestaltungsphilosophie für innerstädtische Geschäfts- und Hauptverkehrsstraßen [KEU05]. Shared Space Projekte setzen auf gegenseitige Verständigung aller Verkehrsteilnehmer bei gleichzeitig weitestgehendem Verzicht auf Verkehrsregeln, Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Flächenaufteilung [Or11]. Somit lassen sich verschiedene Nutzungsansprüche besser miteinander vereinen [VCD09b].

Shared Space bietet kein konkretes Konzept zur Ausgestaltung an. Vielmehr sollte die Gestaltung der Straßen und Plätze auf die ortsspezifischen Umgebungselemente zurückgreifen und auf verkehrstechnische Maßnahmen möglichst verzichten. Zwischenmenschliche Verständigung, Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme sowie informelle Regeln menschlicher Höflichkeit sollen Vorfahrtsregeln und starre Flächenzuweisung für Verbindung, Erschließung und Aufenthalt ersetzen [Or11]. Es findet eine niveaugleiche Ausbildung der Verkehrsflächen statt (Verzicht auf Bordsteine), was zum einen die optische Dominanz der Fahrbahn reduziert, sowie die Querbarkeit für Fußgänger verbessert. Das Parken wird weitestgehend unterbunden. Autofahrer werden generell zu einem sozialeren Verkehrsverhalten motiviert [ADAC09b].

Fuß-, Rad- und Autoverkehr sowie sonstige räumliche Funktionen werden ins Gleichgewicht gebracht, was eine Verbesserung der Raum- und Lebensqualität zur Folge hat [VCD09b].

- Verbesserung des Erscheinungsbildes der Straßen und Plätze,

- Steigerung von Aufenthalts- und Lebensqualität,

- Verbesserung der Barrierefreiheit für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer (durch höhengleiche Mischverkehrsflächen),

- Reduzierung der Unfallzahl und -schwere (vor allem durch niedrigere Geschwindigkeiten),

- Vergrößerung der Verkehrsfläche für Fußgänger (kein abgegrenzter Bereich) und

- keine Bevorrechtigung des Fahrverkehrs.

Andererseits ist auch mit potentiellen Nachteilen für Fußgänger zu rechnen. Dazu gehören [Schw o.J.; Or11; GDV09; Meth07; ALLI12a]:

- Verunsicherung speziell von älteren Personen und Kindern (subjektives Unsicherheitsgefühl),

- Wartezeitzunahme an Querungsstellen für unsichere Fußgänger,

- eingeschränkte Nutzbarkeit für Sehbehinderte und Blinde (durch höhengleiche Mischverkehrsfläche und fehlende Kommunikationsmöglichkeit durch Blickkontakt),

- Gefährdung und Komfortminderung durch parkende Kraftfahrzeuge (fehlende Sichtbeziehungen) und

- Erhöhung des Konfliktpotenzials zwischen Fußgängern und Radfahrern (besonders bei Überholvorgängen und durch abgestellte Fahrräder).

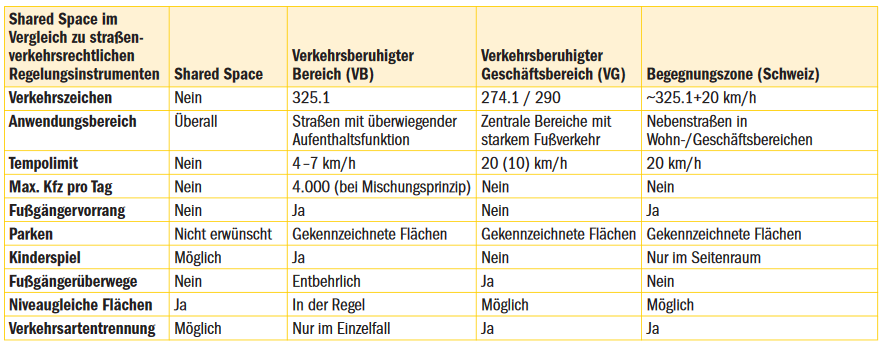

Bislang konnte das Prinzip des Shared Space nicht in die deutsche Gesetzgebung eingebunden werden. Verwandte Konzepte wie der verkehrsberuhigte Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich finden sich jedoch bereits in der Straßenverkehrsordnung und werden angewandt. Sie kommen den Gedanken des Shared Space am nächsten (siehe Tabelle 1), womit die Realisierung von Shared Space-Inhalten möglich ist. Dabei kommen nach StVO jedoch nur zentrale, städtische Bereiche mit hohen Fußgängerverkehrsaufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion infrage [ADAC09b, S. 5]. Seit dem Jahr 2004 finden sich in Deutschland zahlreiche gelungene Projekte, so beispielweise in Duisburg oder Stuttgart [VCD09b].

Tabelle 1: Shared Space im Vergleich mit anderen Instrumenten der Verkehrsberuhigung [ADAC09b, S. 27]

Hinsichtlich der Verkehrssicherheit kann bei der richtigen Anwendung von Shared Space eine Verbesserung beobachtet werden. Aufgrund der geringeren Geschwindigkeiten kommt es seltener zu schweren Unfällen. Jedoch sind Konflikte nicht auszuschließen, wodurch die Sicherheitswirkungen von Shared Space kontrovers diskutiert werden. Speziell für Fußgänger kann das Sicherheitsgefühl geringer sein als das anderer Verkehrsteilnehmer [Meth07].

Für mobilitätseingeschränkte Personen, beispielsweise Sehbehinderte oder Ältere, kann es aufgrund der fehlenden Orientierung und des geringeren subjektiven Sicherheitsgefühls zu Problemen hinsichtlich der Verkehrssicherheit kommen [UCU16]. Letztlich ist es jedoch die Idee des Konzeptes, ein gewisses Unsicherheitsgefühl zu erzeugen, um somit die Aufmerksamkeit und Vorsicht aller Verkehrsteilnehmer zu fördern, was zu einer besseren Verkehrssicherheit führt [ALLI12a].

Shared Space kann in Deutschland in Form eines verkehrsberuhigten Bereiches für den Fußverkehr durchaus positive Effekte auf die Attraktivität, die Gleichberechtigung sowie die Verkehrs- und Lebensqualität haben. Die Anwendung sollte jedoch nur in geeigneten Situationen vorgenommen und nicht als Universallösung betrachtet werden [ADAC09b].