Techniken des elektronischen Fahrgeldmanagements

Erstellt am: 15.01.2011 | Stand des Wissens: 29.03.2020

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechpartner

Bauhaus-Universität Weimar, Professur Verkehrssystemplanung, Prof. Dr.-Ing. Plank-Wiedenbeck

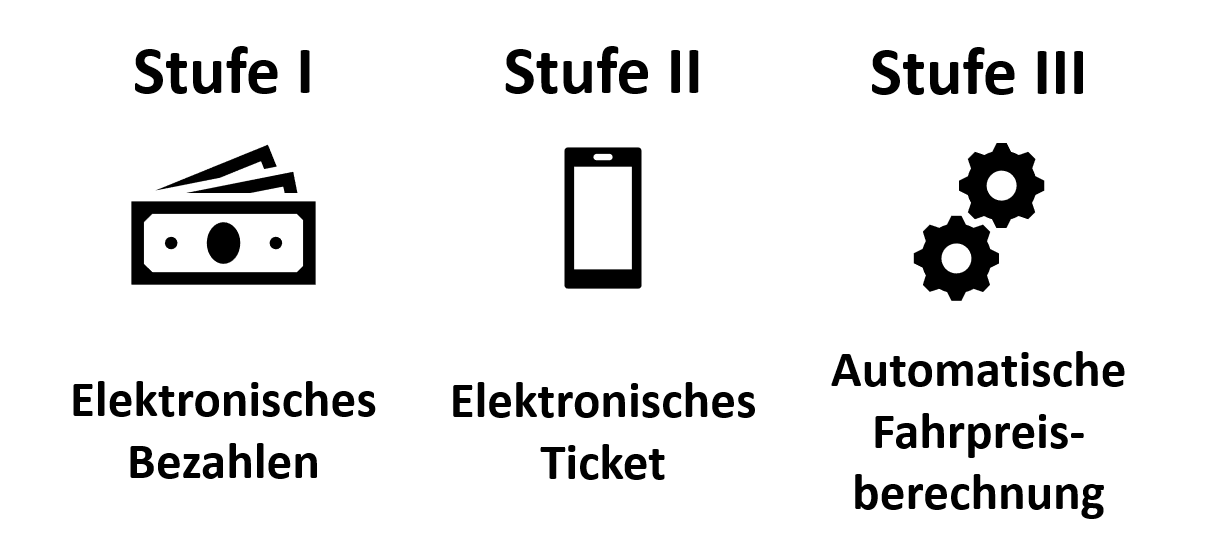

Das elektronische Ticketing (E-Ticketing) erfordert je nach Ausbaustufe den Einsatz unterschiedlicher Technologien. Trotz dieser Unterschiede an der Kundenschnittstelle ist im Sinne der Ausbaufähigkeit des jeweiligen Systems, aber auch der Interoperabilität der einzelnen Systeme, der Aufbau eines standardisierten elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) nach der VDV-Kernapplikation (VDV-KA) erforderlich. Das EFM besteht nach Definition des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) aus folgenden drei Stufen [VDV01b]:

Abb. 1: Stufen des EFM nach VDV [eigene Darstellung nach VDV01b]

Abb. 1: Stufen des EFM nach VDV [eigene Darstellung nach VDV01b]Grundsätzlich basieren die ersten zwei Stufen auf der Beibehaltung des bisherigen Tarifierungssystems. Sie ersetzen lediglich das Papier- und Münzgeld durch ein elektronisches Guthaben und/oder den Papierfahrschein durch eine Chipkarte [JANS08]. Das elektronische Bezahlen umfasst die Verwendung elektronischer Karten zum Erwerb eines Papierfahrscheins. Die gängigste Form ist die Verwendung einer sogenannten "elektronischen Geldbörse", der Geldkarte, die mit einem bestimmten Guthaben geladen wird. Beim Fahrkartenkauf wird der entsprechende Betrag vom Guthaben abgezogen. Die Verwendung kontogebundener Karten ist ebenfalls möglich. Hierzu können standardisierte E-Ticket-Karten sowie Karten der Kreditwirtschaft wie zum Beispiel Eurocheque- (ec) oder Kreditkarten eingesetzt werden. Der große Vorteil des elektronischen Bezahlens liegt für die Unternehmen in der Reduzierung der Kleingeld-Logistik der Automaten. Die Kunden profitieren von der Vereinfachung des Fahrkartenkaufs und der Unabhängigkeit der Bargeldvorhaltung. Werden als Bezahlmedium standardisierte E-Ticket-Karten verwendet, ist zudem die Interoperabilität des Systems zu anderen Stufen des EFM gesichert. Die Verwendung von Karten der Kreditwirtschaft ist zwar einseitig interoperabel, verhindert jedoch den Einsatz von E-Tickets anderer Verkehrsräume. Zudem sind bei der Nutzung von Kreditkarten zusätzliche Überprüfungsschritte erforderlich.

Das elektronische Ticket ist der Ersatz des konventionellen Papierfahrscheins durch ein virtuelles Ticket, das auf ein elektronisches Trägermedium geladen wird. Als Medien können Chipkarten mit einem passiven Transponder verwendet werden. Diese erfordern für den Ladevorgang nach wie vor einen Verkaufsautomaten. Die Nutzung mobiler Endgeräte als Trägermedium ist ebenfalls möglich. Hierzu erfolgt im Rahmen des Fahrkartenkaufs direkt über eine Internetverbindung des mobilen Endgerätes die Übertragung des elektronischen Fahrscheins auf das Endgerät. Das elektronische Ticket ist prinzipiell auf alle Fahrscheinangebote des Unternehmens anwendbar.

Die Vorteile des elektronischen Tickets für die Unternehmen liegen in der weiteren Rationalisierung des Vertriebs durch die Reduzierung der Papierlogistik sowie in der hohen Fälschungssicherheit der virtuellen Tickets. Für den Kunden bedeutet dieser Vertriebsweg zusätzliche Zeiteinsparung sowie bei der Verwendung mobiler Endgeräte auch die Standortunabhängigkeit des Fahrscheinerwerbs. Das System ist bei Einhaltung von Standards mit den Systemen anderer Betreibender interoperabel. Grundsätzlich gibt es für die ersten beiden EFM-Stufen (Elektronisches Bezahlen & Elektronisches Ticket) fünf technische Erscheinungsformen, die am Markt bereits als konkrete Systeme etabliert sind oder sich zurzeit im Aufbau befinden und sich dabei wesentlich der höchsten Ausbaustufe zuordnen lassen:

- HandyTicket mit "Short Massage Service" (SMS)/JAVA/Web

- HandyTicket auf Smartphone Basis zusätzlich mit Near-Field-Communication (NFC)-Technologie

- HandyTicket auf Basis einer unabhängigen Smartphone App (zum Beispiel in Leipzig easy.GO genannt)

- Check-In/Check-Out (CiCo)

- Be-In/Be-Out (BiBo).

Nachteil dieser ersten zwei Stufen des EFM für den Kunden ist die nach wie vor notwendige Auseinandersetzung mit den teilweise komplizierten Tarifstrukturen in jedem einzelnen Verkehrsverbund und/oder Verkehrsunternehmen. Dies stellt ein Zugangshemmnis beispielsweise für Ortsunkundige dar.

Mit der automatischen Fahrpreisberechnung werden die Auflassung des konventionellen Tarifs und die vollständig elektronische Tarifierung möglich. Dies ist jedoch nur mit den beiden letztgenannten Erscheinungsformen möglich (CiCo und BiBo). Die Ticket-Trägermedien werden hier zur Identifizierung der gefahrenen Strecke verwendet, welche die Grundlage für die Fahrpreisbestimmung bildet. Die Vorteile von CiCo liegen in der Einfachheit der Nutzermedien und der Möglichkeit der aktiven Zugangskontrolle durch das Unternehmen. Ein Problem können gegebenenfalls vergessene Abmeldevorgänge darstellen, für die eine Rückfallebene vorgesehen werden muss. BiBo erfordert keine Aktion durch den Fahrgast und ist somit am einfachsten zu handhaben. Allerdings sind die erforderlichen Hintergrundsysteme aufwendiger. Die automatische Fahrpreisberechnung bietet Unternehmen die Möglichkeit, den Tarif gerechter und gleichzeitig begreifbarer zu gestalten. Sie bauen dadurch Zugangshemmnisse für Gelegenheitskunden, Neukunden und Ortsunkundige ab und können unter Umständen zusätzlich die Tarifergiebigkeit erhöhen. Die Kontrollvorgänge, sowohl Zugangskontrollen als auch Fahrscheinkontrollen, werden deutlich vereinfacht und beschleunigt, bedürfen aber der erforderlichen technischen Ausrüstung auf Seiten der Kontrolleure. Darüber hinaus können durch die anonymisierte Erfassung der zurückgelegten Strecken für eine hinreichend große Stichprobe von Fahrgästen essentielle Daten für die Optimierung von Planungs- und Betriebsprozessen gewonnen werden. Aus Kundensicht steigt der Nutzungskomfort durch das Entfallen der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Tarifsystemen sowie der komplizierten Vertriebshandhabung.

Neben diesen Kundenschnittstellen haben die Hintergrundsysteme eine besondere Bedeutung. Diese sind für das eigentliche Fahrgeldmanagement, Abrechnung, Einnahmenaufteilung (wie zum Beispiel zwischen den Verkehrsunternehmen eines Verkehrsverbundes) und die Sicherheit des Systems verantwortlich. Die Hintergrundsysteme sind in ihrer Funktion und Ausführung sehr vielfältig. Dennoch lassen sich einige Teilsysteme identifizieren, die für die Interoperabilität des EFM von Bedeutung sind. Diese werden für den deutschen Raum in der VDV-KA standardisiert.