Fahrradverleihsystem in Wien

Erstellt am: 15.12.2010 | Stand des Wissens: 03.08.2020

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Die Hauptstadt Österreichs liegt mit 1,93 Millionen Einwohnern (Stand: 01/2022) aufgrund der Donauebene überwiegend in einem flachen Gebiet [Wien23]. Der Anteil der Radfahrten am Gesamtverkehr liegt derzeit bei sieben Prozent (Stand 2019), wobei das erklärte Ziel im Stadtentwicklungsplan 2025 eine Steigerung des Anteils des Fuß-, Rad- und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf 80 Prozent (derzeitig: 75 Prozent) [Mowi20] ist.

Das derzeitig einzige Leihradsystem Citybike Wien ist seit dem Jahr 2003 in Betrieb. Das 2002 gestartete Projekt Viennabike, das Gratisfahrräder anbot, scheiterte aufgrund einer fehlenden Nutzeridentifikation an Vandalismus und Diebstählen [vonS09]. Im jetzigen System Citybike Wien ist die Nutzung nur nach Anmeldung mit einer österreichischen Bankkarte, einer internationalen Kreditkarte, einer Citybike-Card oder mit einer besonderen Citybike Tourist Card möglich. Um ein Fahrrad an einer der Stationen zu entleihen, muss ein persönliches Passwort und die Nummer des gewählten Fahrrades eingegeben werden, zum Beispiel mittels einer App. Die Rückgabe des Fahrrades erfolgt durch Abstellen an einer Station [City20]. Zwischen mehreren Ausleihvorgängen müssen nach Abgabe an der Station mindestens 15 Minuten liegen. Auf diese Weise sollen stundenlange Gratisfahrten mit mehreren Ausleihvorgängen unterbunden werden.

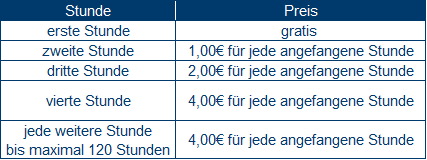

Finanziert wird das System durch einen Werbevertrag zwischen der Stadt Wien und dem Unternehmen Gewista [OBIS09]. Die Tabelle 1 zeigt die Tarifübersicht für die Fahrradnutzung.

Das derzeitig einzige Leihradsystem Citybike Wien ist seit dem Jahr 2003 in Betrieb. Das 2002 gestartete Projekt Viennabike, das Gratisfahrräder anbot, scheiterte aufgrund einer fehlenden Nutzeridentifikation an Vandalismus und Diebstählen [vonS09]. Im jetzigen System Citybike Wien ist die Nutzung nur nach Anmeldung mit einer österreichischen Bankkarte, einer internationalen Kreditkarte, einer Citybike-Card oder mit einer besonderen Citybike Tourist Card möglich. Um ein Fahrrad an einer der Stationen zu entleihen, muss ein persönliches Passwort und die Nummer des gewählten Fahrrades eingegeben werden, zum Beispiel mittels einer App. Die Rückgabe des Fahrrades erfolgt durch Abstellen an einer Station [City20]. Zwischen mehreren Ausleihvorgängen müssen nach Abgabe an der Station mindestens 15 Minuten liegen. Auf diese Weise sollen stundenlange Gratisfahrten mit mehreren Ausleihvorgängen unterbunden werden.

Finanziert wird das System durch einen Werbevertrag zwischen der Stadt Wien und dem Unternehmen Gewista [OBIS09]. Die Tabelle 1 zeigt die Tarifübersicht für die Fahrradnutzung.

Es existieren derzeit 1.500 Fahrräder und 121 Stationen [Gewi17]. Insgesamt fanden im Jahr 2018 1.006.000 Fahrten, davon 929.905 Fahrten gratis, statt. Die häufigste Verleihdauer entsprach neun Minuten [CBWi18]. Das System ist 24 Stunden im ganzen Jahr verfügbar und die maximale Nutzungszeit beträgt 120 Stunden [vonS09].

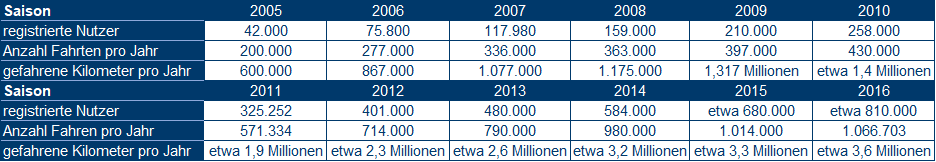

Die Entwicklung der Nutzerzahlen von 2004 bis 2015 ist in Tabelle 2 dargestellt.

Die Entwicklung der Nutzerzahlen von 2004 bis 2015 ist in Tabelle 2 dargestellt.

Das System soll eine sinnvolle Ergänzung für den ÖPNV bilden und ist für Kurzstrecken bis zu drei Kilometern angedacht. Daher wurden die Stationen in Fußgängerbereichen und in der Nähe zu U-Bahn, Straßenbahn - und Busstationen angelegt [Höller08]. Auch wichtige Quell- und Zielorte der Stadt, beispielsweise Zentren der Kultur und Bildung, Einkaufsstraßen und touristische Einrichtungen, sowie Wohnorte der Bevölkerung sollen angefahren werden. 92 Prozent aller Fahrten enden innerhalb einer Stunde und sind somit kostenlos für den Nutzer. Die Fahrräder werden durchschnittlich 14 Minuten genutzt, wobei zehn Minuten die häufigste Nutzungsdauer ist. Die Nutzerinnen fahren langsamer beziehungsweise wählen eine öfters längere Strecke als die Nutzer [Schnee12].

Es handelt sich hauptsächlich um freizeitbezogene Wege mit mehr als 50 Prozent der angegebenen Wegezwecke, wobei die meisten Fahrten abends nach der Arbeit beziehungsweise Ausbildung getätigt werden. Jeder fünfte Grund für eine Fahrt weist einen Weg zur Arbeit hin. Dabei benutzen die Männer als ÖVFS-Angebot nahezu doppelt so häufig für bildungsbezogene Wege als Frauen [Schnee12].

Es handelt sich hauptsächlich um freizeitbezogene Wege mit mehr als 50 Prozent der angegebenen Wegezwecke, wobei die meisten Fahrten abends nach der Arbeit beziehungsweise Ausbildung getätigt werden. Jeder fünfte Grund für eine Fahrt weist einen Weg zur Arbeit hin. Dabei benutzen die Männer als ÖVFS-Angebot nahezu doppelt so häufig für bildungsbezogene Wege als Frauen [Schnee12].