Prinzip und Merkmale von Fahrradverleihsystemen

Erstellt am: 15.12.2010 | Stand des Wissens: 16.06.2017

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Öffentliche Fahrradverleihsysteme (ÖFVS) stellen ein in vielen Städten neuartiges Angebot dar, um die Nahmobilität für kurze, spontane Wege speziell in Innenstädten flexibel zu verbessern. Die öffentlichen Fahrräder ermöglichen es Beschäftigten, Besuchern und Touristen, Wege schnell zu erledigen und ihren Aktionsradius ohne Autonutzung sowie unabhängig von Wartezeiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und ÖPNV-Linien zu erweitern [LeitfInterde10].

Obwohl auch eine dynamische Entwicklung sogenannter Landradsysteme in ländlichen Gebieten zu verzeichnen ist [Monh09], sind die heute aktuellen ÖFVS hauptsächlich auf die Kurzzeitausleihe im innerstädtischen Gebiet ausgerichtet [Interde10].

Damit ergeben sich folgende Systemmerkmale [Interde10, Monh09, vonS09]:

Obwohl auch eine dynamische Entwicklung sogenannter Landradsysteme in ländlichen Gebieten zu verzeichnen ist [Monh09], sind die heute aktuellen ÖFVS hauptsächlich auf die Kurzzeitausleihe im innerstädtischen Gebiet ausgerichtet [Interde10].

Damit ergeben sich folgende Systemmerkmale [Interde10, Monh09, vonS09]:

- modernes, einheitliches und unverwechselbares Design, um die Identifikation des Systems zu erleichtern. Damit und durch geringere technische Kompatibilität der Leihradkomponenten mit herkömmlichen Rädern wird zudem die Diebstahlgefahr verringert. Da die Ausleihstationen zumeist im hochwertigen öffentlichen zugänglichen Raum stehen, ist die stadtgestalterische Einpassung besonders bedeutsam. Hinsichtlich des Fahrradtyps wird eine universelle Nutzbarkeit angestrebt.

- automatisierte Ausleihe, die für jedermann ohne Personaleinsatz vor Ort eine 24-stündige Verfügbarkeit der Räder gewährleistet. Somit wird teilweise auch ein ganzjähriger Betrieb ohne Winterpause ermöglicht.

- Nutzung moderner Kommunikationsmittel für die Registrierung der Nutzer und den Ausleihvorgang: Der Zu- und Abgang erfolgt über personalisierte Anmeldung entweder telefonisch oder per digitalem Kontakt (Eingabe der Nutzer- und Fahrraddaten); gezahlt wird mit registrierten Scheck-, Geld- und Pay-Karten. Eine GPS-Ortung der Räder kann die Ausleihe unterstützen und zudem Diebstahl und Vandalismus begrenzen.

- Tarifstrukturen begünstigen eine Kurzzeitausleihe. Oftmals ist die Nutzung der ersten halben Stunde gratis und über 90 Prozent der Nutzer bleiben auch unter diesem Limit. Somit kann eine hohe Verfügbarkeit, Effektivität und Nutzerfrequenz erreicht werden. Teilweise werden sogar in den Beförderungsbedingungen Zeitbegrenzungen verankert, um vor allem die Konkurrenz zum traditionellen Fahrradverleih zu mindern.

- Einwegausleihe wird zum Regelfall. Die Räder können an allen Stationen beziehungsweise Ausleihorten ausgeliehen und an einer beliebigen anderen Station beziehungsweise an definierten Leihorten wieder zurückgebracht werden.

- hohe Präsenz und Verfügbarkeit der Räder im öffentlichen Raum, sodass eine intensive und vernetzte Nutzung möglich wird. Ausleihstationen sind großflächig und möglichst in Sichtweite der Nutzer angeordnet und verfügen über eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen. Diese Anforderungen erfordern teilweise einen hohen Aufwand für die Distributionslogistik, damit der notwendige Kapazitätsausgleich der Räder im Bediengebiet mit asymmetrischen Nachfragen (zum Beispiel durch Gefälle) gewährleistet werden kann.

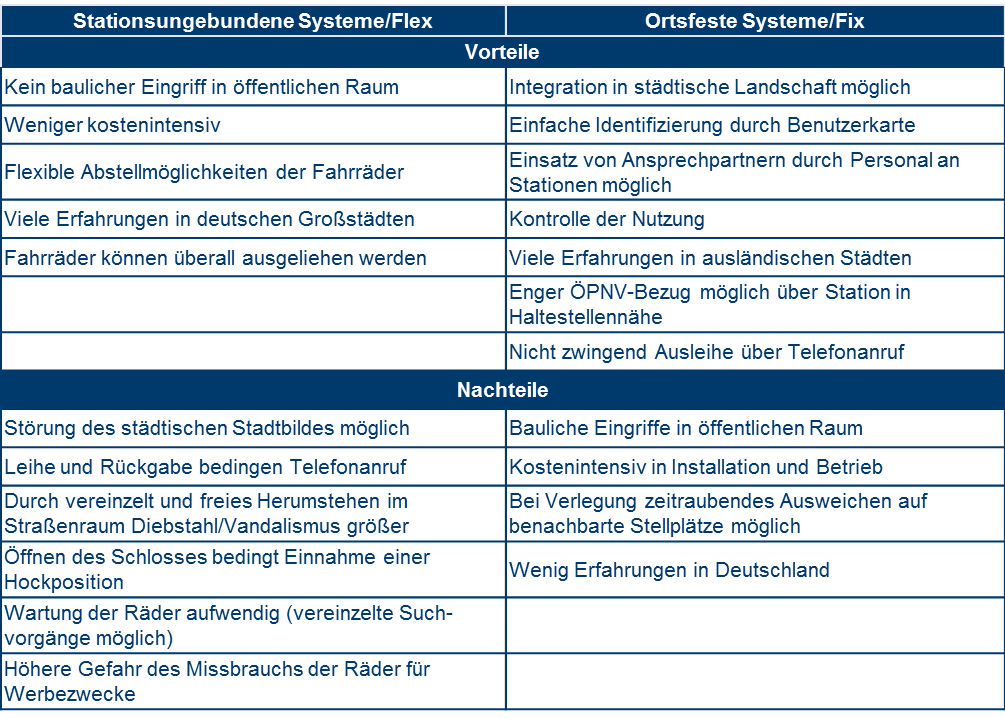

Generell sind Systeme mit stationsungebundenen (flexiblen) und ortsfesten (fixen) Verleihstationen zu unterscheiden. Die Abbildung 1 listet die Kennzeichen dazu auf.

Abbildung 1: Kennzeichen von Systemen mit stationsungebundenen und ortsfesten Verleihstationen [Hand09]

Abbildung 1: Kennzeichen von Systemen mit stationsungebundenen und ortsfesten Verleihstationen [Hand09]In einigen Städten wird bereits eine Kombination aus fixen und flexiblen Systemen angeboten [MVG16]. Dort können die Räder sowohl an Stationen als auch innerhalb eines bestimmten Gebietes unentgeltlich abgegeben werden. Dieses Angebot verbindet die Vorteile beider Systeme, birgt aber auch mehr Betriebskosten. Durch die Möglichkeit des Abstellens innerhalb einer bestimmten Grenze werden viele Fahrräder nicht an der Station abgegeben und müssen somit wieder verteilt werden. Diesem kann durch eine Gutschrift (beispielsweise in Form von Freiminuten) bei Abstellen an einer Station Abhilfe geschaffen werden [Mon12].

Im Entwicklungsstadium sind sogenannte virtuelle Stationen, die das beliebige Abstellen von Rädern im Umkreis einer Stelle ermöglichen und so die Vorteile von fixen und flexiblen Stationen teilweise verbinden können [Knie10].