Intramodaler Wettbewerb im Schienenpersonenfernverkehr

Erstellt am: 01.04.2010 | Stand des Wissens: 22.04.2022

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Mit der Verabschiedung der Richtlinie 95/19/EG im Jahr 1995 wurden die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft (EG) verpflichtet, einen diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu schaffen. Von dieser Marktöffnung versprach man sich einen stärkeren Wettbewerb unter anderem im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV).

Während die Öffnung der Infrastruktur von der Europäischen Union (EU) gefordert wurde, konnten die Mitgliedsstaaten über die Form des Wettbewerbs selbst entscheiden. In der Bundesrepublik Deutschland wird ein als "Open Access" bezeichneter Ansatz verfolgt. Dabei vergibt das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) jeweils die Trassen für das kommende Fahrplanjahr auf Basis von im Laufe des Frühjahrs eingereichten Trassenanmeldungen [DBAG17, S. 47]. Die interessierten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) können Trassen beantragen, wobei bei einem Interessenkonflikt die Entscheidung für den Zuschlag zunächst beim EIU liegt. Kritiker befürchten daher, dass es bei einer Verquickung des EIU und eines EVU nicht zu einer gleichberechtigten Zugangsmöglichkeit für alle EVU kommt [BlSe03, S. 5 ff.]. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber die "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen" (kurz: Bundesnetzagentur) seit dem 1. Januar 2006, zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgaben als Regulierungsbehörde, mit der Überwachung des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur betraut. Sie überwacht seitdem die diskriminierungsfreie Vergabe der Trassen und steht den EVU als Beschwerde- und Letztentscheidungsinstanz zur Verfügung [Hein10b, S. 4 f.].

Im europäischen Ausland gestaltet sich die Situation unterschiedlich. In Großbritannien werden beispielsweise - ähnlich wie im deutschen Nahverkehr - staatliche Konzessionen für den Fernverkehr vergeben und den EVU gleichzeitig die Möglichkeit des Markteintritts durch "Open Access" gewährleistet. Schweden wiederum will einen eigenwirtschaftlich betriebenen SPFV, bezuschusst jedoch unrentable, aber politisch gewollte Strecken. Einige Länder haben den SPFV-Markt noch nicht oder nur sehr eingeschränkt liberalisiert (die Marktöffnung verzögert sich zum Beispiel in Irland, Spanien oder Griechenland). [IBM11a, S. 10 und 22]

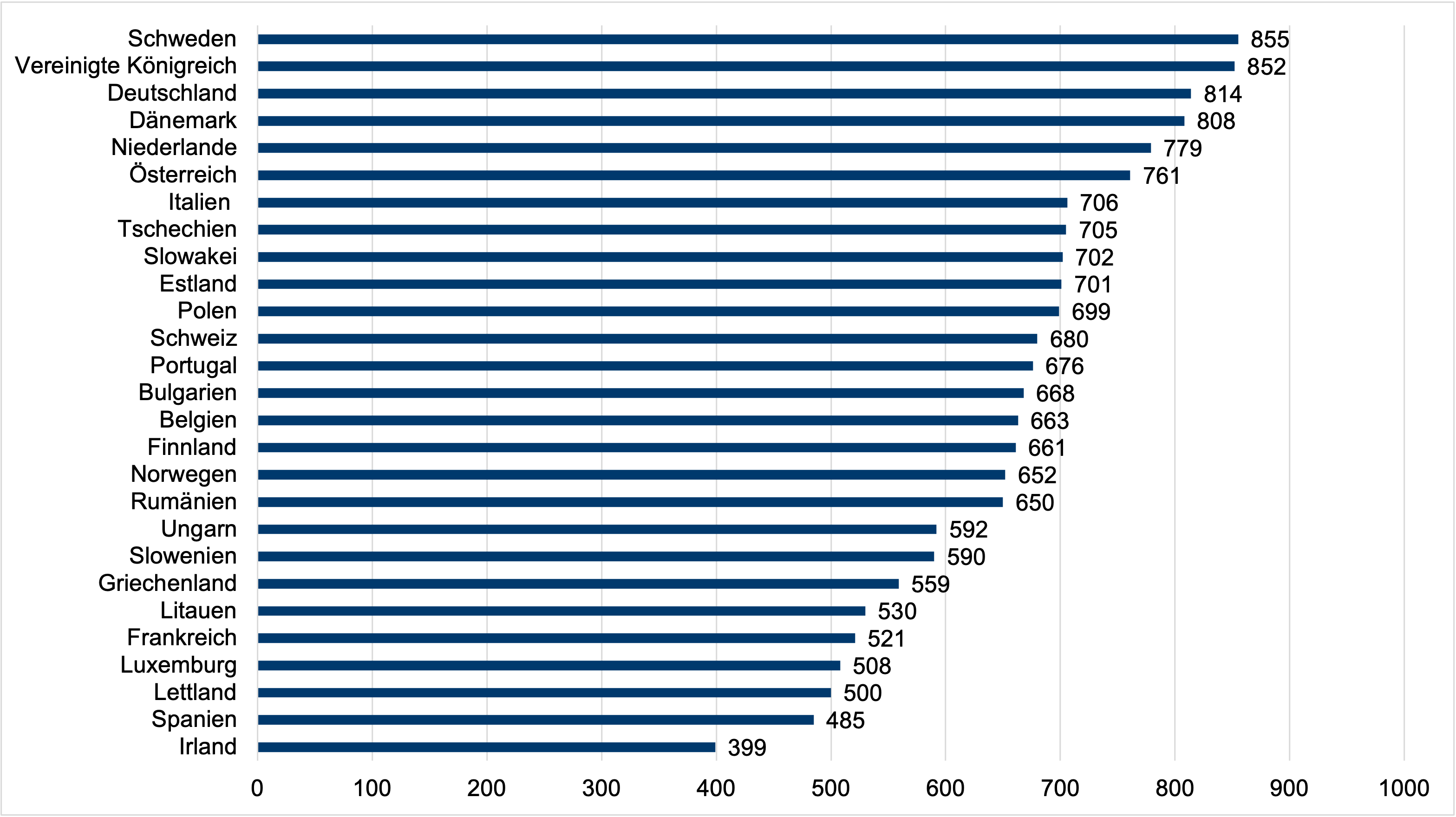

Die Diversität in der Umsetzung der Richtlinie 95/19/EG führte zu unterschiedlich hohen Markteintrittsbarrieren für private EVU. Als Ablösung wurde daher die Richtlinie 2001/14/EG erlassen. Abbildung 1 zeigt den von IBM Business Consulting Services entwickelten Liberalisierungsindex für den Schienenpersonenverkehr (LIB-Index). Während der deutsche Markt trotz oben genannter Kritik einen hohen Liberalisierungsstand aufweist, gibt es in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten noch deutlichen Aufholbedarf.

Abbildung 1: Liberalisierungsindex im Schienenpersonenverkehr 2011 [IBM11a, S. 6]

Abbildung 1: Liberalisierungsindex im Schienenpersonenverkehr 2011 [IBM11a, S. 6] Die Wettbewerbssituation im deutschen und europäischen SPFV ist zurzeit noch nicht weit entwickelt. Bisherige Mitbewerber des Deutsche Bahn AG Konzerns haben derzeit zu einem Marktanteil von zwei Prozent geführt [MoNeVe17, S. 84]. In europäischen Ländern mit liberalisiertem SPFV-Markt beschränkt sich das Angebot von alternativen Anbietern in der Regel auf einzelne Strecken (zum Beispiel Österreich: WESTbahn auf der Strecke Wien Salzburg oder Tschechien: RegioJet und LEO Express auf der Strecke Prag - Ostrava) [MoNe15, S. 60 ff.]. Einer Studie zufolge erhofft sich ein Großteil der europäischen Bevölkerung eine Verbesserungsangebot durch mehr Wettbewerb auf der Schiene. Dies bezieht sich auf alle untersuchten Bereiche, welche neben dem Fahrpreisniveau auch die Qualität der Fahrzeuge und des Betriebes umschlossen. Dabei ist die Unterstützung der Marktöffnung unabhängig von der Zufriedenheit mit dem heutigen System oder der Nutzungshäufigkeit des Befragten. [TNS12, S. 64]

Durch die schleppende Implementierung von EU-Richtlinien zur Öffnung des Marktes hat sich daher in Europa für grenzüberschreitende Transportrelationen eine Politik der Kooperation zwischen den jeweiligen nationalen EVU etabliert. So führt beispielsweise die DB Fernverkehr AG alle ihre internationalen Verkehre in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Kooperationspartner durch. [Zöll11, S. 7 ff.]