Lkw-Maut in Deutschland aus Sicht des Kombinierten Verkehrs

Erstellt am: 25.03.2010 | Stand des Wissens: 06.11.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Logistik und Unternehmensführung, Prof. Dr. Dr. h.c. W. Kersten

Im Masterplan Güterverkehr und Logistik des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) wird die Maut als Mittel zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur sowie, nach entsprechender Weiterentwicklung, als ein Instrument der Verkehrssteuerung bezeichnet [BMVBS08d, S. 17, 31]. Im Aktionsplan Güterverkehr und Logistik vom BMVI ist geregelt, dass seit dem 1. Oktober 2015 durch die Ausweitung der Lkw-Maut auch Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen mautpflichtig sind. Zudem trat zum 01.07.2018 mit der dritten Stufe eine erneute Ausweitung der Lkw-Maut ein. Ab da sind alle rund 40.000 Kilometer an Bundesstraßen mit in die Lkw-Maut aufgefasst worden [BMVI19g]. Die Höhe der Gebühr hängt von Entfernung, Anzahl der Achsen und in wesentlichem Maße von der Emissionskategorie ab. Zudem werden bei der Berechnung des Mautbetrags die Lärmemissionen der Fahrzeuge mit einbezogen. Des Weiteren wurden ab dem 01.01.2019 Gewichtsklassen eingeführt. Die derzeit geltenden Maut-Tarife der Firma Toll Collect sind seit dem 01.01.2019 gültig. Damit wird eine gerechtere Erhebung der Maut in Bezug auf die Benutzung und Abnutzung der Straßeninfrastruktur angestrebt. Das heißt, dass vor allem leichtere Fahrzeuge (Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 7,5 bis zu 18 Tonnen), die weniger zu Schäden an der Infrastruktur beitragen, entlastet werden sollen im Vergleich zum schweren Lastverkehr [BMVI19g].

Da die Maut sowohl für Last- als auch für Leerfahrten zu entrichten ist, wurden im Transportgewerbe Anstrengungen zur Erhöhung der Produktivität unternommen und der Anteil an Leerfahrten im Fernverkehr auf 9 Prozent gesenkt [BAG06g, S. 16]. Aus der Perspektive des Kombinierten Verkehrs und des intermodalen Wettbewerbs stellt die Maut eine Verbesserung der Wettbewerbsposition dar. Eine Verlagerung des Straßengüterfernverkehrs auf andere Verkehrsträger oder multimodale Transportketten ist mit dieser Einzelmaßnahme nicht erreichbar.

Da die Maut sowohl für Last- als auch für Leerfahrten zu entrichten ist, wurden im Transportgewerbe Anstrengungen zur Erhöhung der Produktivität unternommen und der Anteil an Leerfahrten im Fernverkehr auf 9 Prozent gesenkt [BAG06g, S. 16]. Aus der Perspektive des Kombinierten Verkehrs und des intermodalen Wettbewerbs stellt die Maut eine Verbesserung der Wettbewerbsposition dar. Eine Verlagerung des Straßengüterfernverkehrs auf andere Verkehrsträger oder multimodale Transportketten ist mit dieser Einzelmaßnahme nicht erreichbar.

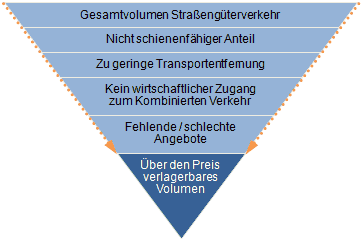

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Bestimmung des über den Preis verlagerbaren Anteils des Straßengüterverkehrs in der Studie [in Anlehnung an [BaJa06, S. 21])

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Bestimmung des über den Preis verlagerbaren Anteils des Straßengüterverkehrs in der Studie [in Anlehnung an [BaJa06, S. 21])Laut dem Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., kommt es zu einer Verlagerung ab einer durchschnittlichen Zusatzbelastung von 1 Euro pro Kilometer [BaJa06, S. 34]. Insgesamt können nach der Berechnung jedoch in Deutschland und Frankreich nur 1,2 Prozent des Straßengüterverkehrsaufkommens (58,8 Mio. Tonnen) überhaupt verlagert werden (vergleiche Abbildung 1 zur Vorgehensweise bei der Bestimmung dieses Anteils). Qualitätsverbesserungen und strukturelle Maßnahmen im Eisenbahnangebot könnten diesen Anteil auf 4,1 Prozent erhöhen [BaJa06, S.26]. Eine Verlagerung durch eine Maut von 1 Euro pro Lkw-Kilometer hätte eine volkswirtschaftliche Mehrbelastung von 50 Milliarden Euro zu Folge. Unternehmen müssten 1,3 Prozent Zusatzkosten kalkulieren [BaJa06, S. 30; Bulh06].

Gemäß den EU-Richtlinien [2006/38/EG] und den Ausführungen im Masterplan Güterverkehr und Logistik dient die Maut der Deckung der Infrastrukturkosten. In einer Studie [DIW09] hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag von ADAC, BGL und dem Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) die Wegekosten und Wegeeinnahmen im Jahr 2007 untersucht. Externe Kosten wurden nicht betrachtet. Demnach entfielen auf mautpflichtige Fahrzeuge Wegekosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro auf Autobahnen

Gemäß den EU-Richtlinien [2006/38/EG] und den Ausführungen im Masterplan Güterverkehr und Logistik dient die Maut der Deckung der Infrastrukturkosten. In einer Studie [DIW09] hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag von ADAC, BGL und dem Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) die Wegekosten und Wegeeinnahmen im Jahr 2007 untersucht. Externe Kosten wurden nicht betrachtet. Demnach entfielen auf mautpflichtige Fahrzeuge Wegekosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro auf Autobahnen