Lastzugkombinationen in Schweden

Erstellt am: 07.03.2008 | Stand des Wissens: 23.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Verkehrsplanung und Logistik, Prof. Dr.-Ing. H. Flämig

Beim Vergleich des Straßenverkehrs in Schweden und Deutschland lassen sich Unterschiede in Hinsicht auf geographische Lage, Topographie und Infrastruktur feststellen. Die großen Entfernungen, schwierige Wetterverhältnisse insbesondere im Norden von Schweden und die geringe Dichte der industriellen Strukturen wirken sich negativ auf die Logistikkosten der Unternehmen aus [KIEN07]. Effiziente Lastzugkombinationen haben daher in Schweden eine hohe Bedeutung, um Transportkosten zu senken.

Lang-Lkw spielen in Schweden schon seit vielen Jahren eine entscheidende Rolle für den Güterverkehrsmarkt. Mehr als 90 Prozent der Transportleistung in Schweden wird von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 40 Tonnen erbracht. [BAST06c]. Im Jahr 2014 hatten Lang-Lkw in Schweden hierbei einen Anteil von circa 90 Prozent an der Verkehrsleistung des gesamten Straßengüterverkehrs [VERU13]. Das zulässige Gesamtgewicht im nationalen Straßentransport liegt seit Juni 2016 bei 64 Tonnen [CaBo]. Zudem sind seit Sommer 2018 74 Tonnen schwere Lastzugkombinationen auf ausgewiesenen Strecken in Schweden zugelassen [DVZ18]. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wurde im Jahr 1968 erstmals eine Längenrestriktion von 24 Metern eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren 50 Prozent aller Lastzugkombinationen bereits länger als 20 Meter, ein geringer Anteil lag bei über 25 Metern, die maximale Länge lag bei 32 Metern. Die europäische Richtlinie 96/53/EG, die eine maximale Fahrzeuglänge von 25,25 Meter vorschreibt, wurde im Jahr 1997 ins nationale Gesetz übertragen [96/53/EG].

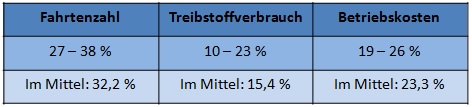

Schwedische Studien zum Thema Lang-Lkw konzentrieren sich auf die umweltrelevanten Aspekte. Technischen Belangen, wie etwa Straßen- und Brückenbelastungen, wird weniger Bedeutung beigemessen. Lastzugkombinationen nach dem modularen Konzept werden ökonomische und ökologische Vorteile zugesprochen [BAST06c]. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse einer Studie, die durch die Auswertung von Frachtbriefen Vorteile des Lang-Lkw gegenüber den bisher eingesetzten Fahrzeugen aufzeigte. Demnach können die Anzahl der Fahrten, der Treibstoffverbrach und die Betriebskosten gesenkt werden.

Lang-Lkw spielen in Schweden schon seit vielen Jahren eine entscheidende Rolle für den Güterverkehrsmarkt. Mehr als 90 Prozent der Transportleistung in Schweden wird von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 40 Tonnen erbracht. [BAST06c]. Im Jahr 2014 hatten Lang-Lkw in Schweden hierbei einen Anteil von circa 90 Prozent an der Verkehrsleistung des gesamten Straßengüterverkehrs [VERU13]. Das zulässige Gesamtgewicht im nationalen Straßentransport liegt seit Juni 2016 bei 64 Tonnen [CaBo]. Zudem sind seit Sommer 2018 74 Tonnen schwere Lastzugkombinationen auf ausgewiesenen Strecken in Schweden zugelassen [DVZ18]. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wurde im Jahr 1968 erstmals eine Längenrestriktion von 24 Metern eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren 50 Prozent aller Lastzugkombinationen bereits länger als 20 Meter, ein geringer Anteil lag bei über 25 Metern, die maximale Länge lag bei 32 Metern. Die europäische Richtlinie 96/53/EG, die eine maximale Fahrzeuglänge von 25,25 Meter vorschreibt, wurde im Jahr 1997 ins nationale Gesetz übertragen [96/53/EG].

Schwedische Studien zum Thema Lang-Lkw konzentrieren sich auf die umweltrelevanten Aspekte. Technischen Belangen, wie etwa Straßen- und Brückenbelastungen, wird weniger Bedeutung beigemessen. Lastzugkombinationen nach dem modularen Konzept werden ökonomische und ökologische Vorteile zugesprochen [BAST06c]. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse einer Studie, die durch die Auswertung von Frachtbriefen Vorteile des Lang-Lkw gegenüber den bisher eingesetzten Fahrzeugen aufzeigte. Demnach können die Anzahl der Fahrten, der Treibstoffverbrach und die Betriebskosten gesenkt werden.

Abb. 1: Ergebnisse einer schwedischen Studie zu Einsparungen durch den Einsatz von Lastzugkombinationen gegenüber den bisher eingesetzten Fahrzeugtypen [BAST06c]

Abb. 1: Ergebnisse einer schwedischen Studie zu Einsparungen durch den Einsatz von Lastzugkombinationen gegenüber den bisher eingesetzten Fahrzeugtypen [BAST06c]In [CEDR07] wird berichtet, dass Schweden während der Verhandlungen über den EU-Beitritt Studien durchführte, um festzustellen, wie sich eine Anpassung (Absenkung) der zulässigen Maße und Gewichte des Lang-Lkw an die damals gültige Richtlinie 85/3/EC auswirken würde. Die Studien kamen zu dem Ergebnis, dass durch die geringeren zulässigen Abmessungen und Gewichte die Emissionen von CO2 um 700.000 Tonnen beziehungsweise 18 Prozent und von NOx um 12.000 Tonnen beziehungsweise 20 Prozent zunehmen würden. Die Auswirkungen auf den Modal Split sollten hingegen nur marginal sein. Technische Aspekte wie beispielsweise die Straßen- und Brückenbeanspruchung wurden weitestgehend vernachlässigt. In [CEDR07] heißt es, dass sich der Straßenverschleiß pro transportierter Tonne nicht erhöht, sondern aufgrund zusätzlicher erforderlicher Achsen sogar geringer sein soll.

Die Königlich Technische Hochschule (KTH) Schwedens untersuchte in mehreren Studien ab den 1990er Jahren die Auswirkungen der Zulassung von schwereren Lkw auf die Güterbahnen. Demnach haben insbesondere die eingesparten Kosten durch die 60-Tonnen-Lkw dem Straßengüterverkehr einen Wettbewerbsvorteil auf langen Strecken und bei großen Volumen verschafft, was den traditionellen Markt der Güterbahnen bedrängt. So verlor der Schienengüterverkehr aufgrund der Gewichtsanhebung beim Lkw 1,9 Milliarden Tonnenkilometer von 1990 bis 2000 [RIoT01, S.29 f.].

Die Königlich Technische Hochschule (KTH) Schwedens untersuchte in mehreren Studien ab den 1990er Jahren die Auswirkungen der Zulassung von schwereren Lkw auf die Güterbahnen. Demnach haben insbesondere die eingesparten Kosten durch die 60-Tonnen-Lkw dem Straßengüterverkehr einen Wettbewerbsvorteil auf langen Strecken und bei großen Volumen verschafft, was den traditionellen Markt der Güterbahnen bedrängt. So verlor der Schienengüterverkehr aufgrund der Gewichtsanhebung beim Lkw 1,9 Milliarden Tonnenkilometer von 1990 bis 2000 [RIoT01, S.29 f.].

Wie die Abbildung 2 zeigt, gelang es dem Schienengüterverkehr in Schweden erst nach 2010 erneut den Marktanteil von 1990 zu erreichen. Diese Entwicklung wird von Gegnern des Lang-Lkw auch hinsichtlich der ökologischen Bilanz der Lastzugkombinationen in Schweden kritisch betrachtet [ApS14a].

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen des ETT-Projekts (En Trave Till, deutsch: ein Stapel mehr) erstmals eine 30 Meter lange und 90 Tonnen schwere Lastzugkombination zum Holztransport auf einer 160 Kilometer langen Strecke eingesetzt. Untersuchungen zeigten, dass bei einer Erhöhung der Transportleistung um 50 Prozent gegenüber einem 60 Tonnen Lang-Lkw die Straßenabnutzung nur um 40 Prozent erhöht wird [Grue09] (vgl. Abbildung 3).

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen des ETT-Projekts (En Trave Till, deutsch: ein Stapel mehr) erstmals eine 30 Meter lange und 90 Tonnen schwere Lastzugkombination zum Holztransport auf einer 160 Kilometer langen Strecke eingesetzt. Untersuchungen zeigten, dass bei einer Erhöhung der Transportleistung um 50 Prozent gegenüber einem 60 Tonnen Lang-Lkw die Straßenabnutzung nur um 40 Prozent erhöht wird [Grue09] (vgl. Abbildung 3).

Abb. 3: Der Schwedenkombi, kurz ETT (En Trave Till - ein Stapel mehr)

Abb. 3: Der Schwedenkombi, kurz ETT (En Trave Till - ein Stapel mehr) [Grue09]

Zur Verkehrssicherheit wird angeführt, dass die Länge eines Fahrzeugs einen Einfluss auf den Überholvorgang hat und somit eine Beeinträchtigung des Unfallgeschehens durchaus gesehen werden kann [BASt07c, S. 117; TFK02; ApS18a]. Eine aus dem Jahr 1976 stammende Untersuchung, bei der Überholvorgänge zweier verschieden langer Lastzüge (18 und 24 Meter) mit einer Kamera aufgezeichnet worden sind, zeigte eine leichte Erhöhung des Unfallrisikos für den längeren Lastzug, die statistisch jedoch nicht abzusichernd war [BASt07c, S. 117; VTI76]. Auch nach [CEDR07] gibt es keinen "alarmierenden" Hinweis darauf, dass die Länge der Lastzugkombinationen einen entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit habe. Es wird auch angeführt, dass bei einer konstanten Menge an Gütern, die mit Lastzugkombinationen transportiert werden, weniger schwere Lastkraftwagen auf den Straßen unterwegs sein müssten, was wiederum das Unfallrisiko senke.