Umwelt und Nachhaltigkeit als Qualitätsindikatoren im Luftverkehr

Erstellt am: 23.02.2008 | Stand des Wissens: 15.03.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Die Auswirkungen des zivilen Luftverkehrs auf die Umwelt rückten in den letzten 30 Jahren zunehmend in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Durch Inkrafttreten nationaler und internationaler Verordnungen zur Reduzierung von Fluglärm und Schadstoffemissionen an Flughäfen wurden erste Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Umwelt und Nachhaltigkeit gewinnen als Qualitätsindikatoren des Luftverkehrs weiterhin an Bedeutung. Dem wird durch technische (Lärmreduktion an der Quelle), operative (veränderte Flugverfahren) und administrative (Novellierung des Fluglärmgesetztes) Lösungsansätze für einen umweltschonenderen Flugverkehr Rechnung getragen. Für die Reduzierung von Schadstoffemissionen werden ebenfalls unterschiedliche Maßnahmen entwickelt, die administrative (Landeentgelte, Emissionshandel), betriebliche (optimale Flughöhen und Flugverfahren) und technische (neue Triebwerkskonzepte) Ansätze verfolgen.

Die Gliederung der hauptsächlichen Umweltbelastungen des Flugbetriebs in der Luft und am Flughafen erfolgt in den Kategorien:

Die Gliederung der hauptsächlichen Umweltbelastungen des Flugbetriebs in der Luft und am Flughafen erfolgt in den Kategorien:

- Lärm,

- Abgase,

- Wasserverschmutzung und -nutzung,

- Abfall- und Energiemanagement,

- Flächennutzung (Naturschutzgebiet und Landschaftsraum) [Grah01].

Zur Reduktion der Lärmemissionen trat im März 1971 das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Kraft. Im Zuge der Novellierung des Fluglärmgesetzes am 7. Juni 2007 wurden Lärmgrenzwerte gesenkt und Schutzzonen ausgeweitet. Die Umsetzung flugbetrieblicher Maßnahmen zur Lärmentlastung umfasst lärmminimierende Flugverfahren sowie die Wahl anderer Flugrouten. Planerische Maßnahmen zur Fluglärmminderung umfassen Beschränkungen der baulichen Nutzung im Rahmen der Raumplanung und Berücksichtigung baulicher Schallschutzmaßnahmen an bestehenden und geplanten Gebäuden.

Laut [UBA19g, S. 30] verursachte der zivile Luftverkehr im Jahr 2015 mit circa 875 Millionen Tonnen 2,5 Prozent der weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen. Der europäische Luftverkehr stieß im Jahr 2017 163 Millionen Tonnen CO2 aus - mit steigender Tendenz. Im Vergleich zu den land- und wassergebundenen Verkehrsträgern unterscheidet sich der Flugverkehr bei der Entstehung seiner Emissionen, da der Treibstoff während der verschiedenen Flugphasen in unterschiedlichen Flughöhen unter wechselnden atmosphärischen Bedingungen mit unterschiedlicher Umweltwirkung (siehe Radiative Forcing Index (RFI)) verbrannt wird [UBA12j, S. 196-203].

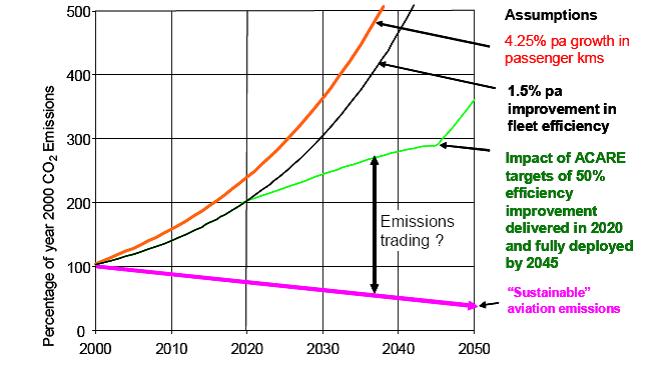

Der stetig steigende Rohölpreis hat 2008 eine psychologisch wichtige Grenze von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten. Durch direkte Kopplung des Kerosinpreises an den Rohölpreis und wegen des Kraftstoffanteils von bis zu 36 Prozent an den gesamten Betriebskosten sind Fluggesellschaften zunehmend bemüht, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Dem Luftverkehrswachstum von etwa fünf Prozent steht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von etwa ein bis zwei Prozent gegenüber, mit der Folge eines Anstiegs der CO2-Emissionen von drei bis vier Prozent laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change. Bis zum Jahr 2020 wird eine Verdopplung der CO2-Emissionen prognostiziert, dem durch weitere Technologieverbesserungen und kontinuierliche Flottenmodernisierungen versucht wird entgegen zu wirken (siehe Abbildung 1) [BMU08a, S. 5]. Darüber hinaus verständigten sich Vertreter der EU-Staaten und des EU-Parlaments am 26. Juni 2008 darauf, dass der Luftverkehr ab 2012 an dem Handel mit Verschmutzungsrechten teilnimmt. Dies hat zur Folge, dass die Fluggesellschaften für 15 Prozent ihrer Abgase CO2-Zertifikate kaufen - die restliche Zuteilung erfolgt kostenlos.

Laut [UBA19g, S. 30] verursachte der zivile Luftverkehr im Jahr 2015 mit circa 875 Millionen Tonnen 2,5 Prozent der weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen. Der europäische Luftverkehr stieß im Jahr 2017 163 Millionen Tonnen CO2 aus - mit steigender Tendenz. Im Vergleich zu den land- und wassergebundenen Verkehrsträgern unterscheidet sich der Flugverkehr bei der Entstehung seiner Emissionen, da der Treibstoff während der verschiedenen Flugphasen in unterschiedlichen Flughöhen unter wechselnden atmosphärischen Bedingungen mit unterschiedlicher Umweltwirkung (siehe Radiative Forcing Index (RFI)) verbrannt wird [UBA12j, S. 196-203].

Der stetig steigende Rohölpreis hat 2008 eine psychologisch wichtige Grenze von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten. Durch direkte Kopplung des Kerosinpreises an den Rohölpreis und wegen des Kraftstoffanteils von bis zu 36 Prozent an den gesamten Betriebskosten sind Fluggesellschaften zunehmend bemüht, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. Dem Luftverkehrswachstum von etwa fünf Prozent steht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von etwa ein bis zwei Prozent gegenüber, mit der Folge eines Anstiegs der CO2-Emissionen von drei bis vier Prozent laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change. Bis zum Jahr 2020 wird eine Verdopplung der CO2-Emissionen prognostiziert, dem durch weitere Technologieverbesserungen und kontinuierliche Flottenmodernisierungen versucht wird entgegen zu wirken (siehe Abbildung 1) [BMU08a, S. 5]. Darüber hinaus verständigten sich Vertreter der EU-Staaten und des EU-Parlaments am 26. Juni 2008 darauf, dass der Luftverkehr ab 2012 an dem Handel mit Verschmutzungsrechten teilnimmt. Dies hat zur Folge, dass die Fluggesellschaften für 15 Prozent ihrer Abgase CO2-Zertifikate kaufen - die restliche Zuteilung erfolgt kostenlos.

Abbildung 1: Wachstum des Zivilluftverkehrs und Anstieg der CO2-Emissionen [BMU08a, S. 6]

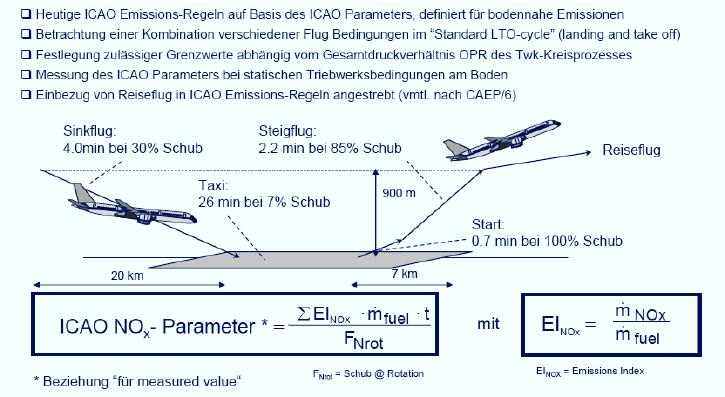

Abbildung 1: Wachstum des Zivilluftverkehrs und Anstieg der CO2-Emissionen [BMU08a, S. 6] Im Band II "Aircraft Engine Emissions" des Annex 16 der Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO werden Zertifizierungsnormen für Emissionen von Flugzeugtriebwerken festgelegt. Dafür wurden die Abgasemissionen in folgende Kategorien unterteilt: Unverbrannte Kohlenwasserstoffe (UHC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx). Zudem erfolgten Formulierungen für Rauch- und Rußbildung. Der in Abbildung 2 dargestellte Start- und Landezyklus (Landing and Takeoff Cycle, LTO) gilt vom Boden bis unterhalb 3.000 feet (ft) für die Zertifizierung von Triebwerken als Referenzbedingung. Für diesen LTO-Zyklus wurden Grenzwerte für UHC, CO und NO festgelegt [BMU08a, S. 10].

Neben Forschungsprojekten zur Optimierung des Flugbetriebs und Effizienzsteigerung durch Technologieverbesserungen wird auch Grundlagenforschung mit Bezug zur Luft- und Raumfahrt betrieben. Die Atmosphärenforschung des Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) verfügt mit dem Forschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long Range Research) über eine Möglichkeit Wetter und Klimaereignisse gezielter vorhersagen zu können. Weitere Forschungsschwerpunkte umfassen den Selbstreinigungsprozess der Atmosphäre sowie den chemischen und dynamischen Prozess von Troposphäre und Stratosphäre [DLR12a].

Abbildung 2: Standard Landing and Takeoff Cycle und Emissionsregeln [BMU08a, S. 10]

Abbildung 2: Standard Landing and Takeoff Cycle und Emissionsregeln [BMU08a, S. 10]Nachhaltigkeit als Qualitätsindikator kann im Luftverkehr wie folgt unterschieden werden:

Ökologische Nachhaltigkeit - Natur und Umwelt muss für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Mit Bezug zum Luftverkehr betrifft dies den Klimaschutz sowie den schonenden Umgang mit der natürlichen Umgebung.

Ökonomische Nachhaltigkeit - bezieht sich auf die Art und Weise zu wirtschaften, die auf lange Sicht eine tragfähige Basis für Erwerb und Wohlstand ermöglicht. Mit Bezug zum Luftverkehr betrifft dies den Aus- und Neubau der Infrastruktur für eine bedarfsgerechte Kapazitätserweiterung, Verwendung neuer Technologien, Liberalisierung und Privatisierung.

Soziale Nachhaltigkeit - ist die Entwicklung der Gesellschaft, bei der alle Mitglieder einer Gemeinschaft einbezogen werden und mitwirken können. In Bezug auf den Luftverkehr ist damit unter anderem das Reiseverhalten, die Mobilität, die Kultur sowie das Einspruchsrecht im Fall eines Infrastrukturausbaus oder -neubaus zu verstehen.