RoRo-Verkehr in der Ostsee

Erstellt am: 26.07.2007 | Stand des Wissens: 08.11.2024

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Maritime Logistik, Prof. Dr.-Ing. C. Jahn

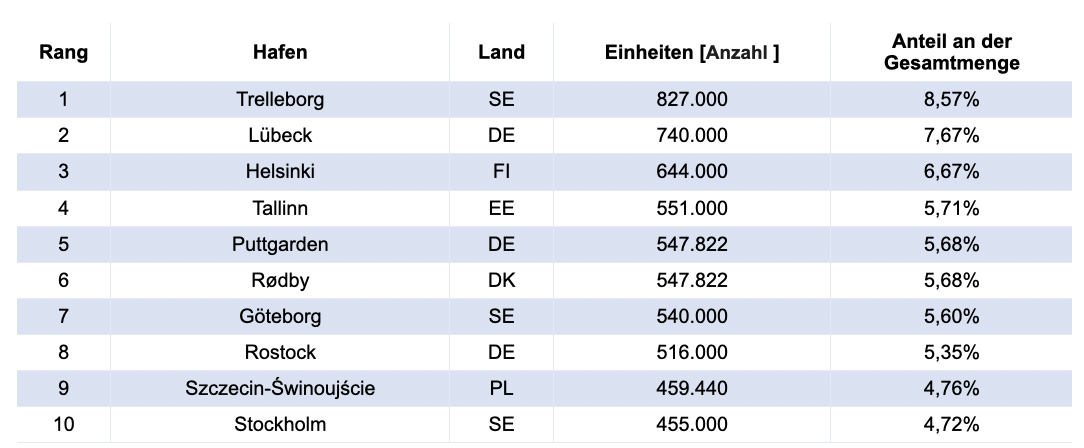

Besonders im Ostseeraum sind RoRo-Verkehre wichtige Verbindungen innerhalb von grenzüberschreitenden Transportketten. In diesem Gebiet hat sich die Anzahl der im RoRo-Verkehr umgeschlagenen Ladeeinheiten innerhalb der letzten 15 Jahre verdoppelt [UNIC13, S. 20]. Gleichzeitig gelten RoRo-Verbindungen aufgrund ihrer begrenzten Fahrpläne als Engpässe. Wichtige Faktoren für die Attraktivität einer RoRo-Verbindung sind daher Transportzeiten und Abfahrtsfrequenzen sowie Preise [MICH12, S. 6]. Die Ostsee wird von einem dichten Netz von über 100 Fähr- und Ro-Ro-Linien befahren. Die Einsatzkonzepte und die angebotenen Leistungen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Routenlänge und der Nachfragestruktur. Die stärksten Güterströme sind auf die verhältnismäßig kurzen Strecken in der südlichen Ostsee (DeutschlandSchweden, DänemarkSchweden, DeutschlandDänemark) sowie zwischen Finnland und Schweden konzentriert. Die Ostsee bildet an dieser Stelle eine natürliche Barriere zwischen Skandinavien und Kontinentaleuropa. Regelmäßige RoRo-Verbindungen sorgen für eine Überbrückung. Daneben existieren weitere Verbindungen [MICH12, S. 7].

Eine zunehmend stärkere Fokussierung weg vom Passagier- hin zum Güterverkehr zeigt sich im Wandel der eingesetzten Tonnage hin zu Ropax-Schiffen mit Betonung des Ladungsverkehrs [BrWe06; Sjös02]. Als Gutart in den ostseequerenden Verkehren dominieren begleitete Einheiten (Lkw mit Fahrer), wobei aber ein steigender Anteil unbegleiteter Einheiten im kombinierten Verkehr über deutsche Ostseehäfen zu beobachten ist. Die Fahrplangestaltung orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden, die besonders Tagesrandabfahrten nachfragen. Auf den stärker frequentierten Routen wird ein fester Taktfahrplan angestrebt. Sowohl bei den volumenmäßig wesentlich geringeren Ostseelängsverkehren als auch bei den ostseeexternen Ro-Ro-Diensten dominieren als Ladungsgut Forstprodukte. Ostseeextern werden diese vor allem als Systemverkehre ausgehend aus Finnland und (in geringerem Maße) Schweden nach Europa und in die USA befördert. Die skandinavischen Papierkonzerne betreiben weltweit integrierte Logistiksysteme. Auch für auf dem freien Markt agierende Liniendienste sind Forstprodukte wichtige Basisladungen. Die hier beschäftigten Schiffe sind deutlich größer als die im ostseeinternen Verkehr eingesetzten und häufig mit speziellen Umschlageinrichtungen wie Seitenpforten, Lifte und ähnlichen Systemen ausgestattet. Unbegleiteter Verkehr bildet in den Ostseelängsverkehren den größeren Teil des Ladungsaufkommens, bedingt auch durch die bereits genannten umfangreichen Transporte von Forstprodukten aus den nordischen Ländern zum europäischen Festland. Diese Ladungsströme sind oft ausgesprochen unausgeglichen. Im Verkehr mit Finnland und Nordschweden werden westgehend umfangreich Forstprodukte exportiert, während ostgehend im Vergleich wenig Ladung anfällt, sodass Transitladungen nach Russland die Wirtschaftlichkeit der Dienste verbessern. Im Finnlandverkehr wird neuerdings auch kombinierte Tonnage für rollende Ladung und Container eingesetzt. Entsprechend den Bedürfnissen der verladenden Wirtschaft gelten heute tägliche Abfahrten von Montag bis Freitag als erforderlich für einen wettbewerbsfähigen Dienst nach Finnland und Russland. In die baltischen Länder sind die Abfahrtsfrequenzen zum Teil geringer.

Ein weiteres spezialisiertes Segment des Ro-Ro-Verkehrs bilden die eingehenden Transporte von Neufahrzeugen mit reinen Autotransportern (PCTC). Der Ostseeraum wird dabei zum einen von den großen Hubhäfen in der Nordsee wie Bremerhaven und Zeebrügge und zum anderen ab Malmö (Toyota) und Göteborg jeweils mit kleineren Einheiten bedient [BGW04, S. 92 f., PortNet06, S. 31 f.]. Die Verkehre mit dem Baltikum und Russland entwickelten sich nach hoher Instabilität in den 1990er-Jahren nach der Jahrtausendwende ausgesprochen dynamisch. Nach der EU-Erweiterung beeinflusste der starke Wettbewerb von Seiten des direkten Landwegs die Verkehre aus der südlichen Ostsee in die baltischen Länder zunächst negativ [Oppel05; SSG06a, S. 21], im Verlauf der Wirtschafts- und Finanzkrise gingen sie dann stark zurück. Nachdem sich die Verkehre in das Baltikum und Russland nach der Krise zunächst wieder erholten brachen die Verkehre nach Russland als Resultat der Sanktionen, die im Zuge der Ukrainekrise gegen Russland verhängt wurden, ein. Die Verkehre in das Baltikum stellen derzeit einen wachsenden Markt dar. Es können ein Anstieg der Tonnage durch Bündelung von Verkehrströmen sowie wachsende Intermodalanteile im RoPax- und RoRo-Verkehr identifiziert werden [UNIC13, S. 20 f.].

Analysen verschiedener Transportketten im Verkehr mit dem östlichen Ostseeraum und Russland ergaben, dass auf den langen Ost-West-Relationen seegestützte Transportketten auch bei rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung bereits häufig kostengünstiger sind als der Landweg. Die Berücksichtigung von Umweltkosten würde zu differenzierten Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit landseitiger und seegestützter Transportketten führen [Swin05, S. 257 f.]. Der Seeweg ist besonders vorteilhaft, wenn die Seestrecke lang ist und küstennahe Gebiete bedient werden. Ein bedeutsamer Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Seewegs gegenüber der Straße ist die Effizienz des Hafenumschlags [Ng09].