Kontraktlogistik im Überblick

Erstellt am: 08.05.2007 | Stand des Wissens: 14.12.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Technische Universität Hamburg, Institut für Logistik und Unternehmensführung, Prof. Dr. Dr. h.c. W. Kersten

Unter dem Begriff Kontraktlogistik versteht man Geschäfte, bei denen in einer engen, individuell zwischen Dienstleister und Verlader gestalteten Beziehung, mehrere logistische Funktionen integriert sind [SuAs11, S. 203f.]. Zu Kontraktlogistikleistungen zählen unter anderem Leistungen wie Transport, Lagerung, Kommissionierung, Montage, Reparatur genauso wie die Zollabwicklung. Wobei diese Leistungen durch einen elektronischen Datenaustausch unterstützt werden [Mull20, S. 203]. Als Weiteres definiert sich Kontraktlogistik durch eine längerfristig vertragliche Absicherung [Koe18]. Ein sinnvoller Zeithorizont ist hierbei 3 bis 10 Jahre, um Vorteile generieren zu können. Zudem bedarf es nach einem bestimmten Mindest-Jahresumsatz (mindestens 0,5 bis 1 Millionen Euro pro Jahr) [SuAs11, S. 203f.]. Je nach Anwendungsfall können die spezifischen Inhalte und die Bezeichnungen der einzelnen Phasen im Anlaufmanagement variieren und anders benannt sein. Zum Überblick über das Feld des Anlaufmanagements wurde das Anlaufmanagement gemäß Schmidt [Schm15c] und Nagel [Nage11] (siehe Abbildung 1) nachempfunden.

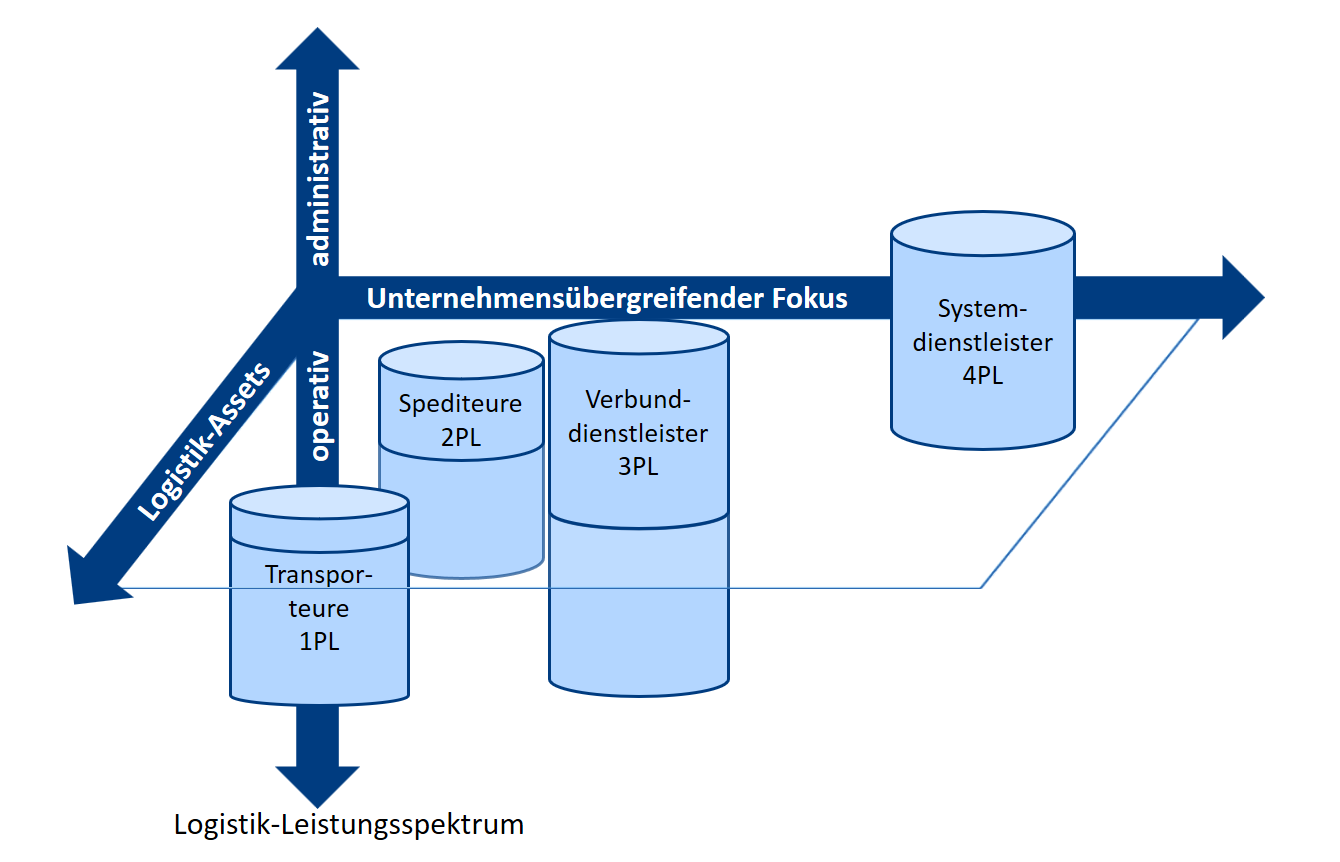

In den Aufgabenbereich der Kontraktlogistik fallen somit nicht solche Abwicklungen, bei denen es vornehmlich um Standardleistungen wie zum Beispiel das Massengut-, Stückgut- oder KEP-Geschäft geht. Unternehmen, die jeweils spezifische logistische Aufträge beziehungsweise Aufgaben übernehmen, werden als First Party Logistics Provider (1PL) oder als Einzel- und Spezialdienstleister verstanden [Mühl12, S. 14]. Unternehmen, die Transport-, Umschlags- und Lagerungsleistungen für den Verlader übernehmen, werden als Second Party Logistics Provider (2PL) oder Verbunddienstleister bezeichnet, wenn das Leistungsspektrum unter anderem die Bündelung verschiedener Einzelaufträge umfasst. Ein typischer 2PL ist eine Spedition [Pfoh18, S. 14f.]. Der Kontraktlogistikbegriff in einem solchen Verständnis entspricht dem im englischen gebräuchlichen Begriff des Third Party Logistics Service Provider, sowie Systemdienstleister (3PL) [Mühl12, S. 15; Pfoh18, S. 308]. Dabei wird unterschieden zwischen 3PL, die über wesentliche eigene Betriebsmittel für die Produktion logistischer Leistungen verfügen (asset-based) und 3PL, die nicht über wesentliche eigene Betriebsmittel verfügen (non-asset-based) [Mühl12, S. 15f.]. Letztere werden auch als Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) bezeichnet, weil sie auf die Zwischenschaltung von Subunternehmern für die Ausführung der operativen Aktivitäten angewiesen sind. Sie sind die vierte Partei neben Versender, Empfänger und den ausführenden Logistikoperateuren [KlKr12, S. 285; Mühl12, S. 16]. Der Schwerpunkt der Wertschöpfung eines 4PL liegt in der Gestaltung der Systeme und Supply Chains sowie ihrer Steuerung und Kontrolle (siehe Abbildung 1) [Mühl12, S. 16]. Die Einordnung von 1PL-bis 4PL-Logistikdienstleister-Geschäftsmodelle ist in Abbildung 1 verdeutlicht.

In den Aufgabenbereich der Kontraktlogistik fallen somit nicht solche Abwicklungen, bei denen es vornehmlich um Standardleistungen wie zum Beispiel das Massengut-, Stückgut- oder KEP-Geschäft geht. Unternehmen, die jeweils spezifische logistische Aufträge beziehungsweise Aufgaben übernehmen, werden als First Party Logistics Provider (1PL) oder als Einzel- und Spezialdienstleister verstanden [Mühl12, S. 14]. Unternehmen, die Transport-, Umschlags- und Lagerungsleistungen für den Verlader übernehmen, werden als Second Party Logistics Provider (2PL) oder Verbunddienstleister bezeichnet, wenn das Leistungsspektrum unter anderem die Bündelung verschiedener Einzelaufträge umfasst. Ein typischer 2PL ist eine Spedition [Pfoh18, S. 14f.]. Der Kontraktlogistikbegriff in einem solchen Verständnis entspricht dem im englischen gebräuchlichen Begriff des Third Party Logistics Service Provider, sowie Systemdienstleister (3PL) [Mühl12, S. 15; Pfoh18, S. 308]. Dabei wird unterschieden zwischen 3PL, die über wesentliche eigene Betriebsmittel für die Produktion logistischer Leistungen verfügen (asset-based) und 3PL, die nicht über wesentliche eigene Betriebsmittel verfügen (non-asset-based) [Mühl12, S. 15f.]. Letztere werden auch als Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) bezeichnet, weil sie auf die Zwischenschaltung von Subunternehmern für die Ausführung der operativen Aktivitäten angewiesen sind. Sie sind die vierte Partei neben Versender, Empfänger und den ausführenden Logistikoperateuren [KlKr12, S. 285; Mühl12, S. 16]. Der Schwerpunkt der Wertschöpfung eines 4PL liegt in der Gestaltung der Systeme und Supply Chains sowie ihrer Steuerung und Kontrolle (siehe Abbildung 1) [Mühl12, S. 16]. Die Einordnung von 1PL-bis 4PL-Logistikdienstleister-Geschäftsmodelle ist in Abbildung 1 verdeutlicht.

Abbildung 1: Kontraktlogistik Geschäftsmodelle (in Anlehnung an [BaTh02; Mühl12, S. 16] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken))

Abbildung 1: Kontraktlogistik Geschäftsmodelle (in Anlehnung an [BaTh02; Mühl12, S. 16] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken))Eng verwandt mit dem so verstandenen Begriff des 4PL ist der Begriff des Lead Logistics Providers (LLP) [Mühl12, S. 16]. Im typischen Verständnis stehen bei einem LLP die Koordination und Herstellung einer einheitlichen Schnittstelle zum Auftraggeber für eine Gruppe von ausführenden Logistikoperateuren im Vordergrund und weniger die gestalterischen Aufgaben der Supply Chain und Systemarchitektur. Ein Merkmal von LLPs ist, dass diese eine Mischung aus 3PLs und 4PLs sind, sodass gewisse Bereiche des Dienstleisters Asset-basiert sind. Hier ist zu erwähnen, dass es keine exakte Abgrenzung der Begriffe in der Literatur zwischen 4PL und LLP gibt und werden hier als Kontraktlogistik aufgefasst [Mühl12, S. 16]. Der englische Begriff 3PL wird weitläufig als Synonym für die Kontraktlogistik verwendet [Mühl12, S. 16f.]. Darüber hinaus gibt es Fifth Party Logistics Provider (5PL). Diese Unternehmen bieten systemorientierte Beratung und Wertschöpfungsketten-Management für ganze Supply Chain Netzwerke an [HoSu12, S. 305f.]. Diese Entwicklung ist vor allem auf die zunehmende Komplexität, zum Beispiel durch Internationalisierung der Wertschöpfungsketten zurückzuführen [Pepe2015, S. 301].

Das Outsourcen der Logistik an Kontraktlogistikdienstleister kann Unternehmen bei richtiger Anwendung viele Chancen eröffnen. Einer der größten Chancen, im Outsourcing vom externen Know-How des Outsourcingnehmers zu profitieren, so das daraus bessere und kundennahe Services resultieren können. Durch diese enge Verknüpfung kann das Unternehmen Wissen erlangen, welches sonst sehr zeit-, kosten- und ausbildungsintensiv intern aufgebaut werden muss. Auch das Anwerben von Spezialisten, zum Beispiel mit speziellen Informatikkenntnissen, ist meist sehr teuer und auch nur schwer umsetzbar. Weiter hat das outsourcende Unternehmen (Outsourcinggeber) die Möglichkeit, sich vorrangig auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und dadurch Mehrwert für den Kunden zu generieren. Durch die erhöhte beziehungsweise frei gewordene Kapazität können zudem neue Geschäftsfelder erschlossen werden, das Personalmanagement wird entlastet, die Effizienz steigt und die Qualität der Gesamtleistung erfährt ebenfalls einen Anstieg aufgrund der Konzentration auf die jeweiligen Kernkompetenzen [Mühl12, S. 30ff.].

Risiken können bei Outsourcingaktivitäten ebenfalls auftreten. Zum einen macht sich der Outsourcinggeber vom Outsourcingnehmer abhängig [Mühl12, S. 43]. Bei einer Insolvenz des Outsourcingnehmers würde es keine schnelle Möglichkeit geben, die Leistungen kurzfristig intern zu übernehmen, weil kompetente Mitarbeiter fehlen. Des Weiteren ist ein Know-how-Verlust beidseitig möglich. Dabei stellt auch die Kündigung des Vertragsverhältnisses ein Risiko dar, denn beide Parteien sind durch die Zusammenarbeit miteinander verknüpft und voneinander abhängig [Mühl12, S. 41f.]. Der Trend zum Outsourcing logistischer Leistungen herrscht vor allem in den Branchen vor, in denen der Logistikkostenanteil im Vergleich zu den Gesamtkosten ein eher geringes Gewicht aufweist, die Logistik das Unternehmen aber vor komplexe Aufgaben stellt [Semm16]. Trotz der Parallele zwischen dem Outsourcing und der Kontraktlogistik ist es möglich, beide zu trennen. Von Kontraktlogistik spricht man, wenn es sich um komplexe Outsourcing-Projekte handelt. Diese komplexen Aufgaben sollten durch eine lange Vertragsdauer gekennzeichnet sein und auch Aufgaben außerhalb der traditionellen Speditionslogistik beinhalten, zum Beispiel Value Added Services [KlKr12b; Mühl12, S. 19f.]. In diesem Zusammenhang kann Kontraktlogistik mehr als eine langlebige Partnerschaft gesehen werden und verfolgt hauptsächlich die Zielsetzung eines Top-Down-Ansatzes (Strategische Entscheidungen), wobei das Outsourcing mehr ein kurzfristiger Gedanke aus der Sicht eines Bottom-up-Ansatzes (Operative Entscheidungen) ist, um Kosten schnell zu reduzieren [Hode99, S. 23].

Das Outsourcen der Logistik an Kontraktlogistikdienstleister kann Unternehmen bei richtiger Anwendung viele Chancen eröffnen. Einer der größten Chancen, im Outsourcing vom externen Know-How des Outsourcingnehmers zu profitieren, so das daraus bessere und kundennahe Services resultieren können. Durch diese enge Verknüpfung kann das Unternehmen Wissen erlangen, welches sonst sehr zeit-, kosten- und ausbildungsintensiv intern aufgebaut werden muss. Auch das Anwerben von Spezialisten, zum Beispiel mit speziellen Informatikkenntnissen, ist meist sehr teuer und auch nur schwer umsetzbar. Weiter hat das outsourcende Unternehmen (Outsourcinggeber) die Möglichkeit, sich vorrangig auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und dadurch Mehrwert für den Kunden zu generieren. Durch die erhöhte beziehungsweise frei gewordene Kapazität können zudem neue Geschäftsfelder erschlossen werden, das Personalmanagement wird entlastet, die Effizienz steigt und die Qualität der Gesamtleistung erfährt ebenfalls einen Anstieg aufgrund der Konzentration auf die jeweiligen Kernkompetenzen [Mühl12, S. 30ff.].

Risiken können bei Outsourcingaktivitäten ebenfalls auftreten. Zum einen macht sich der Outsourcinggeber vom Outsourcingnehmer abhängig [Mühl12, S. 43]. Bei einer Insolvenz des Outsourcingnehmers würde es keine schnelle Möglichkeit geben, die Leistungen kurzfristig intern zu übernehmen, weil kompetente Mitarbeiter fehlen. Des Weiteren ist ein Know-how-Verlust beidseitig möglich. Dabei stellt auch die Kündigung des Vertragsverhältnisses ein Risiko dar, denn beide Parteien sind durch die Zusammenarbeit miteinander verknüpft und voneinander abhängig [Mühl12, S. 41f.]. Der Trend zum Outsourcing logistischer Leistungen herrscht vor allem in den Branchen vor, in denen der Logistikkostenanteil im Vergleich zu den Gesamtkosten ein eher geringes Gewicht aufweist, die Logistik das Unternehmen aber vor komplexe Aufgaben stellt [Semm16]. Trotz der Parallele zwischen dem Outsourcing und der Kontraktlogistik ist es möglich, beide zu trennen. Von Kontraktlogistik spricht man, wenn es sich um komplexe Outsourcing-Projekte handelt. Diese komplexen Aufgaben sollten durch eine lange Vertragsdauer gekennzeichnet sein und auch Aufgaben außerhalb der traditionellen Speditionslogistik beinhalten, zum Beispiel Value Added Services [KlKr12b; Mühl12, S. 19f.]. In diesem Zusammenhang kann Kontraktlogistik mehr als eine langlebige Partnerschaft gesehen werden und verfolgt hauptsächlich die Zielsetzung eines Top-Down-Ansatzes (Strategische Entscheidungen), wobei das Outsourcing mehr ein kurzfristiger Gedanke aus der Sicht eines Bottom-up-Ansatzes (Operative Entscheidungen) ist, um Kosten schnell zu reduzieren [Hode99, S. 23].