Investitionsförderungen als Bestandteil der aktuellen ÖPNV-Finanzierung

Erstellt am: 28.03.2007 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Damit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch kostenintensive Investitionen, etwa für den Ausbau der Infrastruktur, der Anschaffung neuer Fahrzeuge oder auch das Testen von Innovationen, erfolgen können, stellen die Europäischen Union (EU), der Bund und die Bundesländer weitere Finanzmittel in Form von Förderungen zur Verfügung.

Auf EU-Ebene gibt es verschiedene Förderprogramme. Von Relevanz für den ÖPNV sind insbesondere die Strukturfonds Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Europäischer Sozialfonds (ESF). Die Durchführung und Abwicklung der aus den Strukturfonds geförderten Programme ist in Deutschland Aufgabe der Bundesländer. [VDV17a] Projekte mit Schwerpunkt Forschung und Innovation können über das EU-Rahmenprogramm Horizont Europa gefördert werden [BMBF21a].

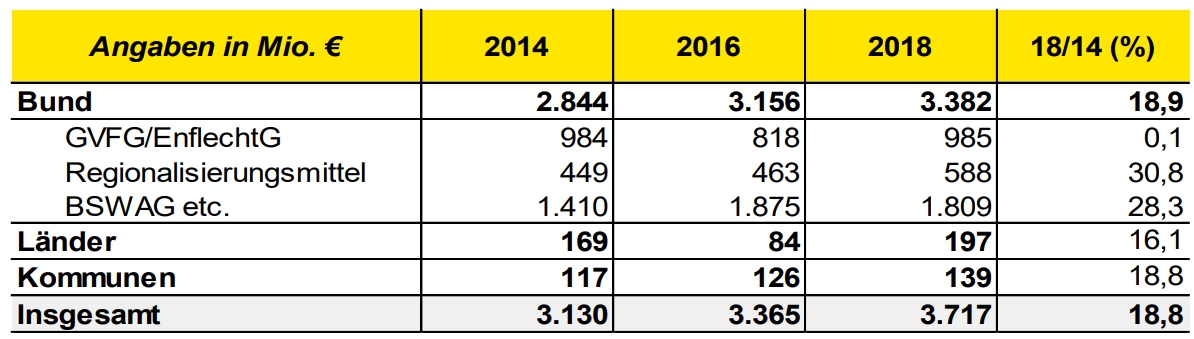

Mit investiven Finanzhilfen (siehe Abbildung 1) nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) fördert der Bund seit 1971 anteilig Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden. Die Länder werden hierdurch erheblich entlastet. Voraussetzung für die Förderung ist insbesondere ein Kosten-Nutzen-Faktor über 1,0 im Rahmen der standardisierten Bewertung. Das bedeutet, dass das Vorhaben wirtschaftlich ist. 2019 erfolgte eine GVFG-Novellierung und das Gesetz gilt nun unbefristet. Die Voraussetzungen für die Förderung, die Fördertatbestände und die möglichen Fördersätze wurden erheblich erweitert. Nicht nur Aus- und Neubauten werden gefördert, sondern unter anderem auch Vorhaben, die eine Kapazitätserhöhung im bestehenden Verkehrsnetz ermöglichen oder zu einer Verbesserung der Betriebsqualität des ÖPNV führen. Ziel dieser Vorhaben muss eine verkehrliche Verbesserung sein. Die Beschränkung auf Verdichtungsräume oder die zugehörigen Randgebiete wurde aufgehoben, so dass nun auch die Förderung von regionalen und grenzüberschreitenden Strecken möglich ist. Auch die Beschränkung auf Strecken mit besonderem Bahnkörper ist entfallen. Gleichzeitig wurden die jährlich verfügbaren Mittel angehoben: Von bislang 333 Millionen Euro auf zunächst 666 Millionen Euro im Jahr 2020 und auf jährlich 1 Milliarde Euro in den Jahren 2021 bis 2024. Ab 2025 stehen jährlich 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Ab dem Jahr 2026 wird dieser Betrag jährlich um 1,8 Prozent dynamisiert [GVFG19].

Für kleinere Maßnahmen stellte der Bund bis Ende 2019 Fördermittel im Rahmen des Entflechtungsgesetzes (EntflechtG) zur Verfügung. Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen erhalten die Länder als Entflechtungsmittel-Nachfolge seit 2020 mehr Mittel aus dem Umsatzsteueraufkommen des Bundes. Dabei existiert keine Zweckbindung in den ÖPNV. Im Landesgesetz haben einige Länder aber dennoch eine verkehrliche Zweckbindung festgelegt [EntflechtG17].

Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) legt fest, dass Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) über entsprechende Benutzungsentgelte ihre vollen Kosten, inklusive notwendiger Erhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen in das Streckennetz und die Stationen, decken dürfen. Ein großer Teil der Einnahmen der EIU stammt aus den Regionalisierungsmitteln. 2019 leiteten die Länder knapp 50 Prozent der Regionalisierungsmittel in Form von Trassenpreisen und Stationsentgelten an die EIU weiter und beteiligten sich damit an der Finanzierung der Infrastruktur [BNA21]. Für die Instandhaltung und den Ausbau der Schienenwegeinfrastruktur stehen Bundesmittel aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV), und dem Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG) zur Verfügung.

Weitere Ziele wie Barrierefreiheit oder die Beschaffung von Elektrobussen werden mit unterschiedlichen Programmen finanziell unterstützt, zum Beispiel durch den oben genannten EFRE-Fonds. Bei der Entflechtungsmittel-Nachfolge sind die Länder in der Pflicht, die seit 2020 zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Umsatzsteueraufkommen per Landesgesetz weiterhin zweckgebunden für Ausbau und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen.