Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und deren Auswirkungen auf ihre Mobilität

Erstellt am: 03.07.2006 | Stand des Wissens: 12.01.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Die Mobilität von Kindern und Jugendlichen wird durch verschiedene Umstände beeinflusst: Die Lebenswelten, welche im einfachsten Sinne die erfahrbaren Umwelten von Kindern und Jugendlichen sind, sind dabei ein zentraler Faktor. Das Wissen um diese Lebenswelten bildet den Ansatzpunkt für Politiker und Planer, das Infrastrukturangebot und die Mobilitätsleistungen den Bedürfnissen der jungen Generation anzupassen.

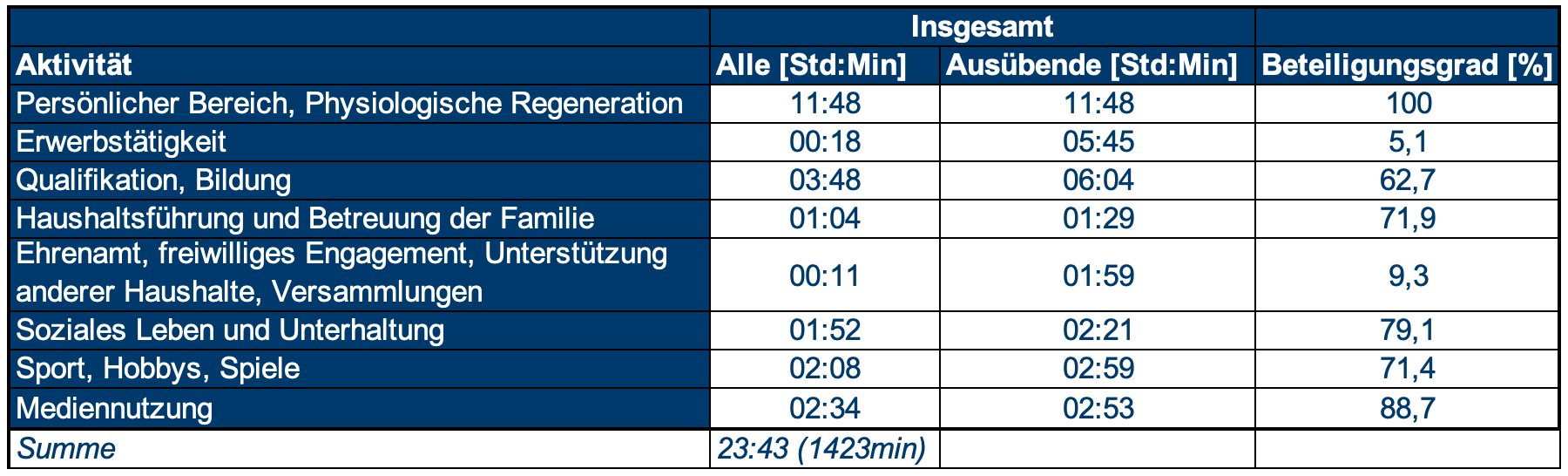

Die Auswertungen von Zeitbudgeterhebungen geben eine Einsicht in die Lebenswelten von jungen Menschen [StBu15a, Seite 18, Tabelle 1.1]. Generell sind Kinder und Jugendliche etwas weniger mobil als Erwachsene. Erst im hohen Alter sinkt die Mobilität wieder auf, beziehungsweise unter dieses Niveau. Kinder bis neun Jahre tätigen im Schnitt 2,8 Wege pro Tag, legen dabei 24 Kilometer zurück. Die 10- bis 19-Jährigen haben im Schnitt ebenfalls 2,8 Wege pro Tag, legen dabei aber 29 Kilometer zurück [Nobi18, S. 29 und 51]. Insgesamt verbringen die 10- bis 19-Jährigen circa ein Drittel ihrer Zeit außer Haus. Aktivitäten in den Bereichen "Persönlicher Bereich, Physiologische Regeneration" und "Qualifikation und Bildung" stehen bei den Jugendlichen im Vordergrund. Darauf folgen Tätigkeiten im Bereich "Mediennutzung" [StBu15a, Seite 18, Tabelle 1.1].

Tabelle 1: Zeitverwendungsbudget von 10 bis 17-Jährigen pro Tag (2012/2013) [StBu15a, Seite 18, Tabelle 1.1]

Nach [Nobi18, S. 64] dominieren bei Kindern und Jugendlichen insbesondere die Wegezwecke Freizeit (0- bis 9-Jährige: Anteil von 34 Prozent, 10- bis 19-Jährige: 39 bis 40 Prozent) und Ausbildung (0- bis 9-Jährige: Anteil von 34 bis 35 Prozent, 10- bis 19-Jährige 35 bis 36 Prozent). In jüngeren Altersgruppen ist neben der Freizeit und der Ausbildung öfter mal die Begleitung ein Wegezweck (0- bis 9-Jährigen 22 Prozent, bei 10- bis 19-Jährigen nur noch vier Prozent), im Sinne der Begleitung von Eltern bei Einkäufen und anderen elterlichen Aktivitäten.

Bewegung formt den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie sind häufig zwischen Wohnort, Bildungsstätte und Freizeiteinrichtung unterwegs, sowie auf der Suche nach Kontakten und Freunden. Als spezielle Form der Raumaneignung von Kindern und Jugendlichen, bilden mobile Raumpraktiken eine Situation, in welcher der Weg einen Selbstzweck darstellt, um Räume zu erkunden und zu erschließen, Kontakte und Hobbys zu pflegen, sowie Freiraum für Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung zu haben [BMFSFJ17a, S. 250 ff.]. Der Erhalt der Möglichkeiten dieser Raumaneignungen ist somit für Kinder und Jugendliche äußerst wichtig vor allem vor dem Hintergrund, dass Kinder immer öfter begleitet unterwegs sind und besonders in Städten eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihre Umwelt selbstständig zu erforschen.

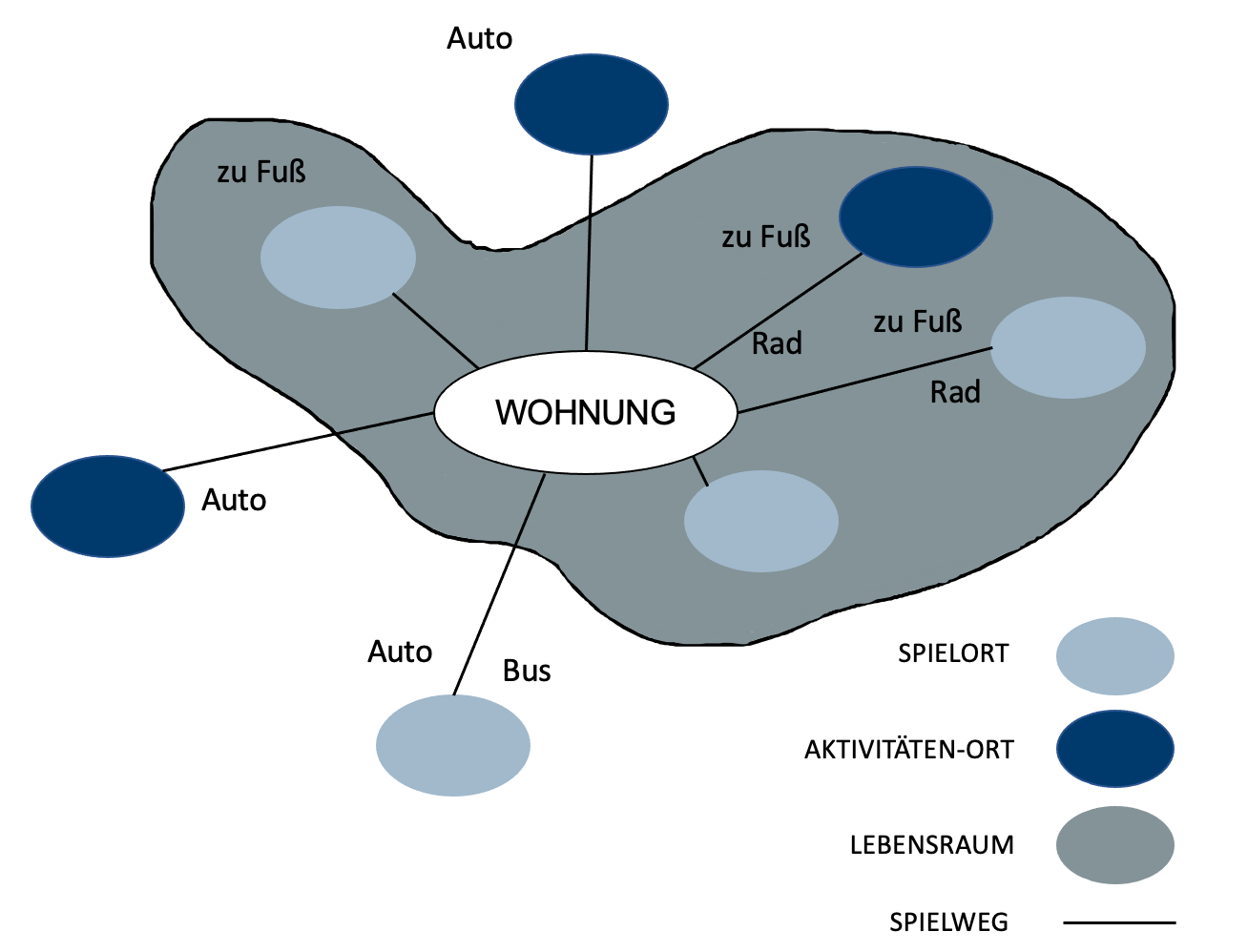

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, befinden sich die Aktivitätenorte von Kindern und Jugendlichen teilweise in der für sie direkt erreichbaren Lebenswelt (Lebensraum), jedoch befinden sich auch einige Aktivitäten außerhalb. Um diese zu erreichen, ist es nötig, den Zwischenraum zu durchfahren, ohne diesen wirklich zu erleben. Vor allem für jüngere Kinder ist es jedoch wichtig, die eigene Lebenswelt zu erforschen. Dazu gehört neben dem Aktivitätenort selbst auch der Weg dorthin, beziehungsweise das jeweilige Umfeld des Aktivitätenortes. In den letzten Jahren, ist die Begleitmobilität gestiegen und die Aktivitätenorte rücken mehr und mehr aus der direkten Lebenswelt der Kinder [FGSV12f].

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, befinden sich die Aktivitätenorte von Kindern und Jugendlichen teilweise in der für sie direkt erreichbaren Lebenswelt (Lebensraum), jedoch befinden sich auch einige Aktivitäten außerhalb. Um diese zu erreichen, ist es nötig, den Zwischenraum zu durchfahren, ohne diesen wirklich zu erleben. Vor allem für jüngere Kinder ist es jedoch wichtig, die eigene Lebenswelt zu erforschen. Dazu gehört neben dem Aktivitätenort selbst auch der Weg dorthin, beziehungsweise das jeweilige Umfeld des Aktivitätenortes. In den letzten Jahren, ist die Begleitmobilität gestiegen und die Aktivitätenorte rücken mehr und mehr aus der direkten Lebenswelt der Kinder [FGSV12f].

Abbildung 1: Lebensräume (Lebenswelten) von Kindern und Jugendlichen [FGSV12f, Folie 2]

Abbildung 1: Lebensräume (Lebenswelten) von Kindern und Jugendlichen [FGSV12f, Folie 2]Die heute selbstverständliche Online-Kommunikation per Internet, E-Mail und SMS in virtuellen Räumen bietet neben organisatorischen Funktionen, wie zum Beispiel für Verabredungen, auch noch eine relativ neue Möglichkeit: in größeren Städten werden durch spezielle Online-Räume Defizite der realweltlichen Umwelt kompensiert. Diese Räume ergänzen und erweitern das sozialräumliche Nahfeld von Kindern und Jugendlichen, bilden Chancen zur Orientierung, Vernetzung, Selbstinszenierung und zum Ausprobieren. Da diese Online-Räume kaum verriegelt sind, haben sie bei Jugendlichen ein hohes Maß an Attraktivität. Online-Räume gewinnen dabei umso mehr an Attraktivität, je eingeschränkter reale, öffentliche Räumen den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Als Resultat spielen beispielsweise immer mehr junge Stadtbewohner Onlinespiele oder nutzen interaktiv soziale Netzwerke [BMFSFJ17a, S. 253 f.]. An einem Wochentag verbringen laut den Eltern die Hälfte der Kinder 30 bis 90 Minuten vor dem Bildschirm, 13 Prozent mehr als zwei Stunden. Am Wochenende verbringen rund 25 Prozent der Kinder mehr als 60 Minuten vor dem Bildschirm, mehr als jedes zehnte Kind bis zu vier Stunden. Mit zunehmendem Alter steigt die Bildschirmzeit [IGES18a, S. 82 f].

Die Flucht in Online-Räume zeigt deutlich auf, wie wichtig Interaktion, persönliche Entwicklung und soziale Kontakte trotz eingeschränkter Möglichkeiten im öffentlichen Raum sind. Sie zeigt auch, dass verstärkt daran gearbeitet werden muss, Kindern und Jugendlichen wieder mehr Möglichkeiten und Freiräume im öffentlichen Raum zu bieten und sich an deren Lebenswelten, Aktivitäten und damit zusammenhängenden Bedürfnissen zu orientieren.

Die Flucht in Online-Räume zeigt deutlich auf, wie wichtig Interaktion, persönliche Entwicklung und soziale Kontakte trotz eingeschränkter Möglichkeiten im öffentlichen Raum sind. Sie zeigt auch, dass verstärkt daran gearbeitet werden muss, Kindern und Jugendlichen wieder mehr Möglichkeiten und Freiräume im öffentlichen Raum zu bieten und sich an deren Lebenswelten, Aktivitäten und damit zusammenhängenden Bedürfnissen zu orientieren.