Fußgängerwegenetze von Kindern und Jugendlichen

Erstellt am: 28.06.2006 | Stand des Wissens: 12.01.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Nach der Mitfahrt im Pkw ist das Zufußgehen mit anteilig 32 Prozent die wichtigste Fortbewegungsart von Kindern im Alter bis neun Jahre. Aufgrund der steigenden Selbstständigkeit der 10 bis 19-Jährigen, auch im Verkehr, sinkt die Prozentzahl auf 22 Prozent [NoKu18, S. 50]. Ein wesentlicher Baustein einer kinder- und jugendfreundlichen Verkehrsplanung sollte daher die Berücksichtigung der Anforderungen von jungen Menschen an den Fußverkehr sein.

Ebenfalls sollte die heranwachsende Generation besondere Aufmerksamkeit erhalten, weil ihr Mobilitätsverhalten Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Entwicklung hat.

Ebenfalls sollte die heranwachsende Generation besondere Aufmerksamkeit erhalten, weil ihr Mobilitätsverhalten Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Entwicklung hat.

Die Orte, die von jungen Menschen aufgesucht werden, sind aufgrund der unterschiedlichen Aktivitäten vielfältig. Neben Standorten von Pflicht- und Freizeitaktivitäten werden Orte im öffentlichen Raum zum Verweilen und Treffen sowie als Ausgangsorte für weitere Aktivitäten genutzt. Dabei gibt es verschiedene Aneignungsmuster für öffentliche Räume: neben fixen Treffpunkten werden auch vermehrt dynamische Konzepte beobachtet, bei denen sich die Treffpunkte ändern, oder bei denen das Unterwegssein einen Selbstzweck darstellt und fixe Orte nicht benötigt werden. Fußverkehrswegenetze dienen also nicht nur der Verknüpfung von Aktivitätenorten sondern sind selbst zugleich auch Spiel- und Aufenthaltsflächen.

Kinder halten sich somit im kompletten Stadtgebiet auf und nicht nur an speziell für sie bereitgestellten Orten [KrSc99, S. 22]. Der Grund für dieses Verhalten liegt unter anderem an den Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und Abwesenheit von sozialer Kontrolle, aber auch an schwindenden Freiräumen und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, diesen Bedürfnissen ungestört nachzukommen. Beispielsweise können fixe Treffpunkte zu Konflikten mit Anwohnern oder anderen Peergruppen führen [BMFSFJ17a, S. 251 ff.].

Kinder halten sich somit im kompletten Stadtgebiet auf und nicht nur an speziell für sie bereitgestellten Orten [KrSc99, S. 22]. Der Grund für dieses Verhalten liegt unter anderem an den Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und Abwesenheit von sozialer Kontrolle, aber auch an schwindenden Freiräumen und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, diesen Bedürfnissen ungestört nachzukommen. Beispielsweise können fixe Treffpunkte zu Konflikten mit Anwohnern oder anderen Peergruppen führen [BMFSFJ17a, S. 251 ff.].

Kinder weisen einen geringen Aktionsradius auf. Insgesamt werden 19 der insgesamt 24 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt [NoKu18, S. 51]. Der Aktionsradius von Kindern und Jugendlichen hängt von ihrem Alter, der vorhandenen Infrastruktur, dem sozialen Umfeld und der familiären Situation, aber auch von anderen Faktoren ab. Demnach kann es dazu kommen, dass längere Distanzen zu attraktiv erscheinenden Aktivitätenorten überwunden werden. Daher sollte es Ziel der Stadt- und Verkehrsplanung sein, engmaschige, sichere und attraktive Fußverkehrswegenetze bereitzustellen, die Wohn- und Aktivitätenorte miteinander verknüpfen [BMFSFJ17a, S. 252].

Planungsgrundlagen für Fußverkehrswegenetze sind in erster Linie die "Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen" (EFA 2002) [FGSV02c] der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). Die darin dargestellten Anforderungen von Kindern beschränken sich vor allem auf die Schulwegsicherung und auf Verkehrssicherheitsaspekte [Krau05c, S. 44]. In dem FGSV-Regelwerk "Hinweise zur Integration der Belange von Kindern in die Verkehrsplanung" [FGSV10a] werden hingegen Planungsdetails für Kinder und Jugendliche aufgeführt.

Für ein attraktives Fußverkehrsnetz gelten allgemein folgende Anforderungen [PLIS00, S. 5, FGSV10a, S. 25 ff.]:

- "ein kleinteiliges und engmaschiges Wegenetz,

- eine ausreichende Dimensionierung des Gehbereichs,

- ein hohes Maß an objektivem und subjektivem Sicherheitsgefühl,

- Überschaubarkeit,

- minimierte Beeinträchtigungen durch andere Verkehrsteilnehmer,

- eine Vernetzung mit den übrigen Verkehrsmitteln, insbesondere dem Öffentlichen Personennahverkehr".

Der Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e.V. erstellt seit April 2016 einen Handlungsleitfaden für Fußverkehrsstrategien in Städten, in den verschiedene Interessengruppen und Fachgebiete miteinander verknüpft werden, um somit einen möglichst vollständigen und aktuellen Beitrag zu den Chancen, Stärken, Zielen und Konzepten des Fußverkehrs zu leisten. Dieses Projekt wurde bis März 2018 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert [FUSS18c].

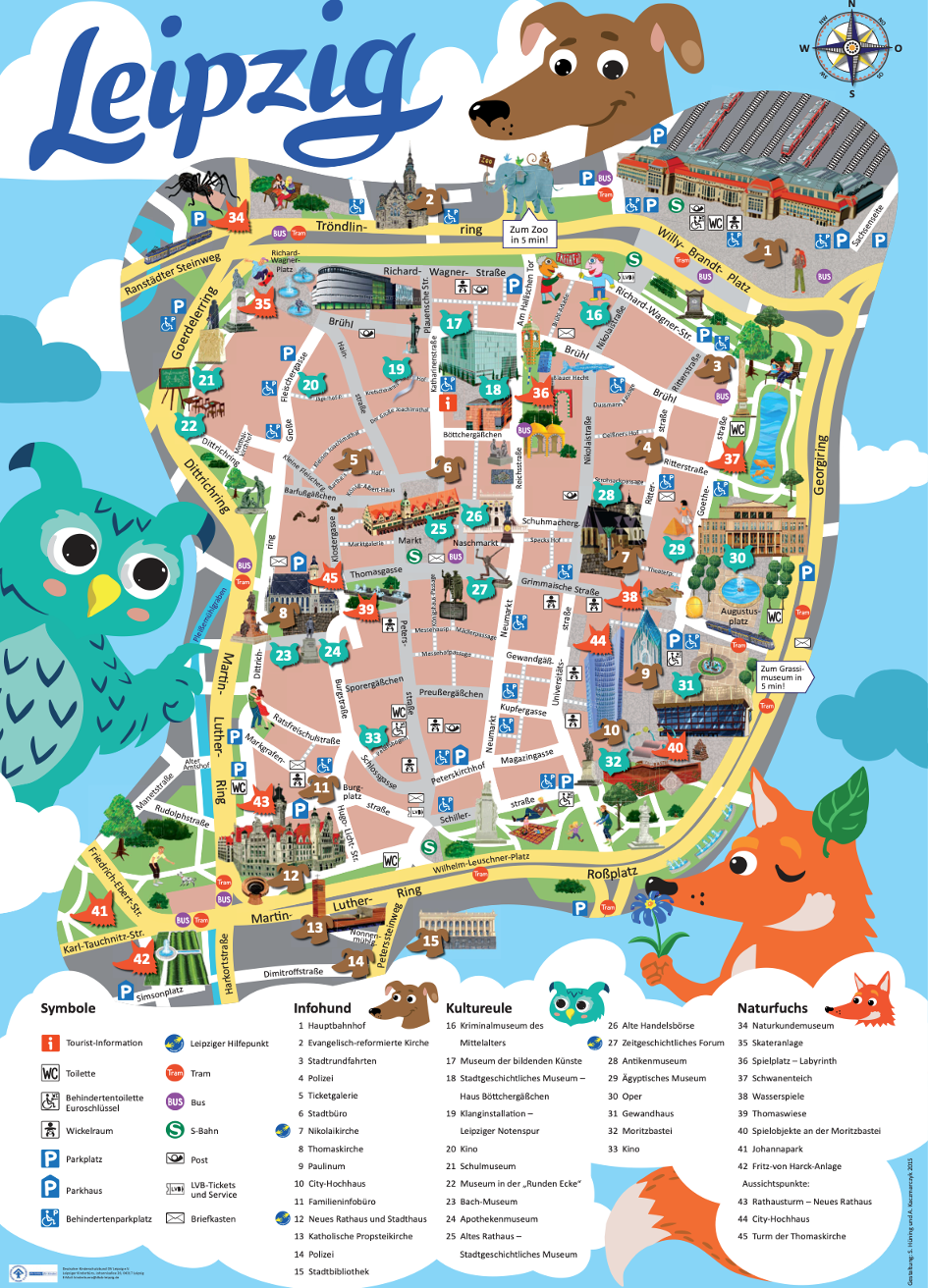

Spezielle Kinderstadtpläne (wie beispielsweise in Leipzig [DKSB15], Ettlingen [Ettl20] und Mainz [JuMa18]) können ebenfalls das Zurechtfinden in der städtischen Umwelt erleichtern. Sie sind vor allem an zufußgehende Kinder und Jugendliche gerichtet. Hier werden Informationen dargestellt, die für Kinder wichtig sind und in üblichen Stadtplänen fehlen. Kinderstadtpläne können als eine Erweiterung von Schulwegplänen verstanden werden, die neben Pflichtaktivitäten auch Wege von Freizeitaktivitäten berücksichtigen. Die Pläne enthalten öffentliche und informelle Kinderorte, aber auch besonders kindgerechte Wege, wie beispielsweise Überquerungshilfen, Spielstraßen oder 30er-Zonen. In der Regel werden Kinderstadtpläne gemeinsam mit Kindern erarbeitet, wobei zugleich Mängel im Aktionsraum der Teilnehmenden erfasst und behoben, sowie Gefahrenstellen aufgezeigt werden können.

Das Bereitstellen solcher Pläne darf jedoch nicht als Ersatz für ein bedürfnisgerechtes Fußverkehrwegenetz fungieren, sondern dieses lediglich ergänzen. Speziell bei jüngeren Kindern ist die Initiative und Hilfe der Eltern notwendig, um den Nutzen dieser Karten voll auszuschöpfen.

Abbildung 1: Kinderstadtplan Leipzig [DKSB15]

Abbildung 1: Kinderstadtplan Leipzig [DKSB15]Erst im höheren Alter (ab 60 Jahre) ist das Zufußgehen wieder so attraktiv, wie im Alter der Kinder und Jugendlichen [NoKu18, S. 50]. Maßnahmen, die für die junge Generation einen großen Nutzen haben, greifen auch in diesen, sowie in allen anderen Altersgruppen. Ein gut ausgebautes Fußverkehrwegenetz ist somit für sämtliche Altersgruppen und Aktivitäten von Vorteil und bildet das Fundament der nahräumigen Erschließung.