Mobilitätskennziffern von Kindern und Jugendlichen

Erstellt am: 29.05.2006 | Stand des Wissens: 27.01.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

Das Wissen um das Mobilitätsverhalten von Kinder und Jugendlichen ist der Grundstein, um eine langfristige und effiziente Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen dieser heranwachsenden Generation zu gewährleisten.

Ihr Verhalten unterscheidet sich zum Teil deutlich von dem der erwachsenen Verkehrsteilnehmer, da Heranwachsende in ihrer Verkehrsmittelwahl stärker eingeschränkt sind und den Ge- und Verboten von Eltern und Betreuungseinrichtungen (wie zum Beispiel Schule oder Kindergarten) unterliegen. Zudem haben Kinder und Jugendliche abweichende Mobilitätsbedürfnisse. Sie verfügen über ein andersartiges Aktivitätsrepertoire und zumindest in jungen Jahren über kleinere Aktionsräume, in denen sie selbständig unterwegs sein können. Das Unterwegssein im Straßenverkehr ist vor allem in der Freizeit nicht zielgebunden.

Art und Umfang der Verkehrsteilnahme von Kindern und Jugendlichen variieren zum Teil deutlich nach Alter und Geschlecht - sie sind keine homogene Personengruppe: Beispielsweise findet durch die Möglichkeit des A1-Führerscheins ab 16 Jahren eine Veränderung im Modal Split innerhalb dieser Personengruppe statt, ähnlich beim Führerschein ab 17, beziehungsweise 18 Jahren. Die Beschreibung ihres heterogenen Mobilitätsverhaltens ist somit schwierig, jedoch unbedingt notwendig. Kinder von 0 bis 15 Jahren bilden im Jahr 2019 13,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands ab, die Altersgruppe bis unter 25 Jahre sogar 24,5 Prozent [StBu21].

Ihr Verhalten unterscheidet sich zum Teil deutlich von dem der erwachsenen Verkehrsteilnehmer, da Heranwachsende in ihrer Verkehrsmittelwahl stärker eingeschränkt sind und den Ge- und Verboten von Eltern und Betreuungseinrichtungen (wie zum Beispiel Schule oder Kindergarten) unterliegen. Zudem haben Kinder und Jugendliche abweichende Mobilitätsbedürfnisse. Sie verfügen über ein andersartiges Aktivitätsrepertoire und zumindest in jungen Jahren über kleinere Aktionsräume, in denen sie selbständig unterwegs sein können. Das Unterwegssein im Straßenverkehr ist vor allem in der Freizeit nicht zielgebunden.

Art und Umfang der Verkehrsteilnahme von Kindern und Jugendlichen variieren zum Teil deutlich nach Alter und Geschlecht - sie sind keine homogene Personengruppe: Beispielsweise findet durch die Möglichkeit des A1-Führerscheins ab 16 Jahren eine Veränderung im Modal Split innerhalb dieser Personengruppe statt, ähnlich beim Führerschein ab 17, beziehungsweise 18 Jahren. Die Beschreibung ihres heterogenen Mobilitätsverhaltens ist somit schwierig, jedoch unbedingt notwendig. Kinder von 0 bis 15 Jahren bilden im Jahr 2019 13,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands ab, die Altersgruppe bis unter 25 Jahre sogar 24,5 Prozent [StBu21].

Die Erhebung "Mobilität in Deutschland 2017" [Nobi18] ermöglicht diese Beschreibung der quantitativen Merkmale des Mobilitätsverhaltens von Kindern und Jugendlichen. Mithilfe der Eckwerte kann ein Vergleich zum Verhalten erwachsener Verkehrsteilnehmer gezogen, sowie die zeitliche Entwicklung dieser Werte verfolgt und prognostiziert werden.

Die mittlere Wegeanzahl von der Altersgruppe bis 19 Jahre ist mit 2,8 Wegen pro Tag etwas geringer im Vergleich zu Personen im Alter von 20 bis 69 Jahren, die circa 3,4 Wege pro Tag erledigen [Nobi18, S. 29]. Im Vergleich zum Jahr 2008 ist diese mittlere Wegeanzahl von Kindern und Jugendlichen als auch bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren gleich gesunken [Nobi18]. Die Mobilitätsquote, also der Anteil mobiler Personen am Stichtag, beider Personengruppen ist mit durchschnittlich 87 Prozent annähernd gleich. Somit ist auch die Mobilitätsquote im Vergleich zum Jahr 2008 um fünf Prozent gesunken.

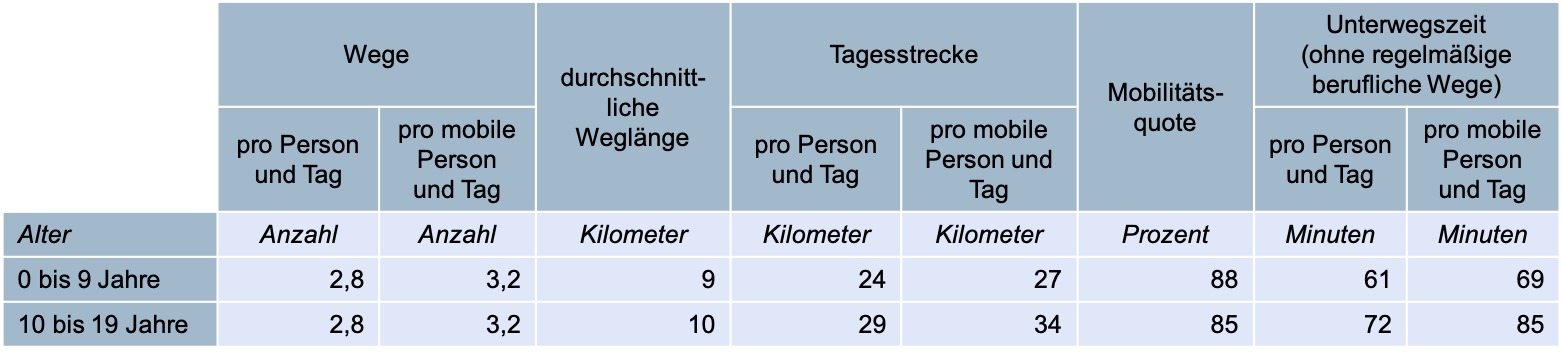

Wie bereits beschrieben, ist die Personengruppe Kinder und Jugendliche vergleichsweise heterogen. So variiert der Umfang der täglichen Verkehrsbeteiligungen nach dem Alter, wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist. Es ist erkennbar, dass vor allem bei den 10- bis 19-Jährigen die durchschnittliche Weglänge, die Tagesstrecke und die Unterwegszeit pro (mobile) Person und Tag höher ist als bei den bis zu Neunjährigen. Die Anzahl der Wege pro (mobile) Person pro Tag ist bei beiden Altersgruppen gleich. Die Mobilitätsquote ist bei der jüngeren Altersgruppe höher. Die Ursache dieser Differenzen liegt vermutlich bei der unterschiedlichen Freizeitgestaltung zwischen den Altersgruppen.

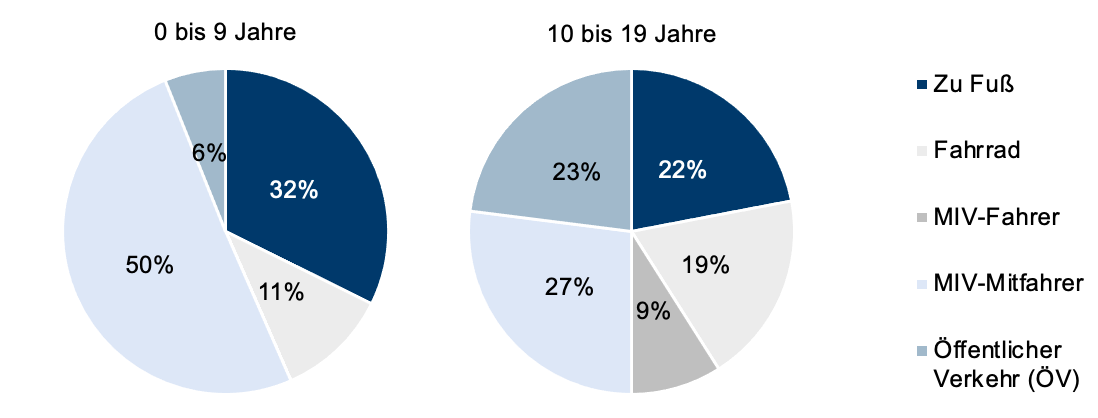

Durchschnittlich werden die meisten Wege von Kindern bis neun Jahre als Mitfahrer des motorisierten Individualverkehrs (50 Prozent) beziehungsweise zu Fuß (32 Prozent) zurückgelegt. Der ÖV (6 Prozent) und das Rad (11 Prozent) werden seltener benutzt, siehe Abbildung 2. Es kommt jedoch innerhalb dieser beiden Personengruppen zu altersbedingten Unterschieden so sinkt beispielsweise mit steigendem Alter bei Kindern und Jugendlichen von 10 bis 19 Jahre der Anteil an zu Fuß gehenden (22 Prozent) zugunsten von Fahrrad (19 Prozent) und ÖV (23 Prozent) sowie später (ab 18 Jahren) zugunsten des motorisierten Individualverkehrs (9 Prozent). Die Selbstständigkeit macht sich bemerkbar. Verglichen mit dem Modal Split aller Altersgruppen sind deutliche Unterschieden zu erkennen, was die Wichtigkeit unterstreicht, das Mobilitätsverhalten und die Kennzahlen von Kindern und Jugendlichen im Gegensatz zu den von Erwachsenen zu kennen. [Nobi18, S. 49 f.]

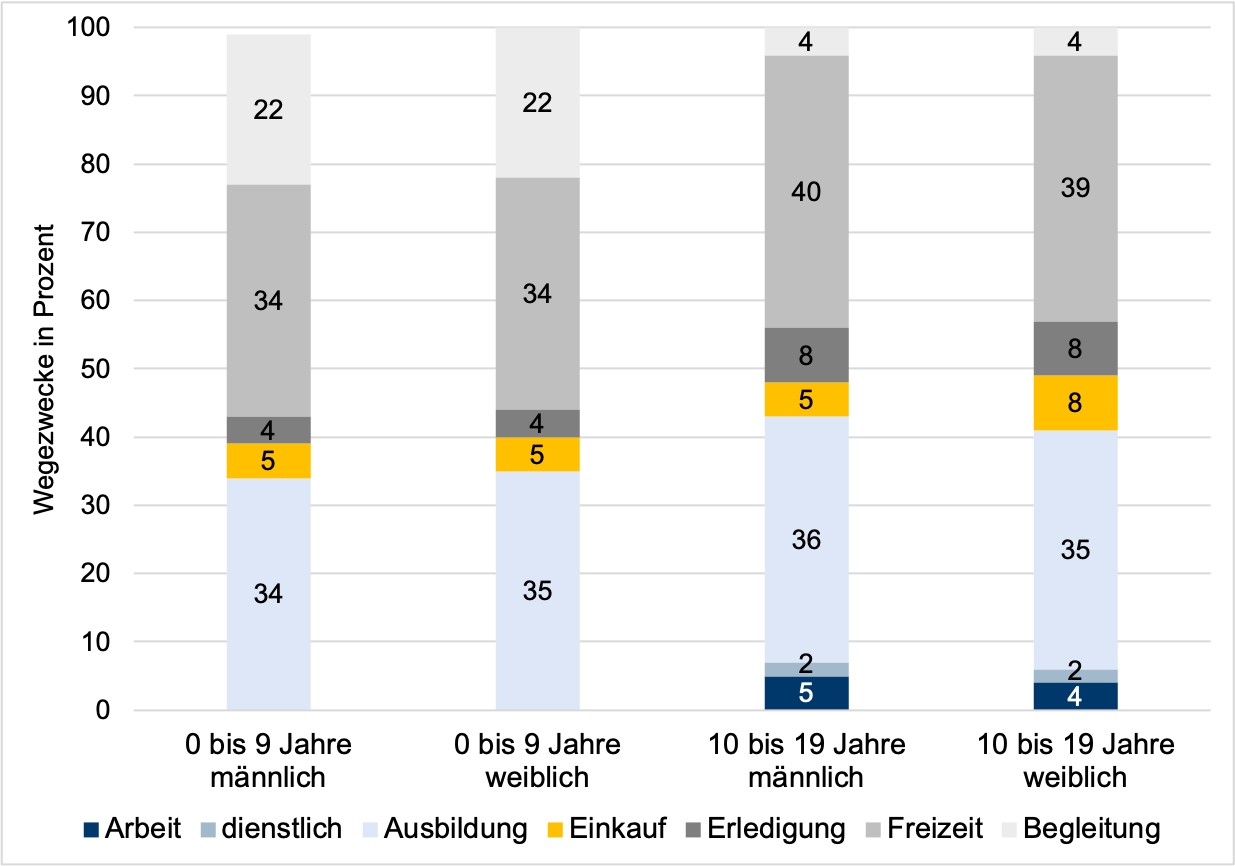

Die Wegezwecke unterscheiden sich nach Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen, wie in Abbildung 3 dargestellt ist. Der häufigste Wegezweck ist Freizeit, gefolgt von Ausbildung. [Nobi18, S. 64]

Die Wegezwecke unterscheiden sich nach Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen, wie in Abbildung 3 dargestellt ist. Der häufigste Wegezweck ist Freizeit, gefolgt von Ausbildung. [Nobi18, S. 64]

Speziell im jungen Alter werden Grundsätzliche Mobilitätsentscheidungen gebildet. Diese müssen im späteren Leben gefestigt werden, vor allem, wenn neue Lebenssituationen wie zum Beispiel eine Familiengründung beginnen. Diese neuen Situationen führen auch zum Überdenken der Mobilitätsentscheidungen. Mit dem Verständnis um dieses Verhalten ist es möglich, ein passendes Verkehrsangebot zu erstellen und so beispielsweise Jugendliche auch nach Erreichen des 18. Lebensjahres langfristig an den ÖV zu binden.

Abbildung 3: Wegezwecke nach Altersgruppen und Geschlecht der Person in Prozent [Nobi18, S. 64, Abbildung 35 (Auszug)]

Abbildung 3: Wegezwecke nach Altersgruppen und Geschlecht der Person in Prozent [Nobi18, S. 64, Abbildung 35 (Auszug)]