Das Funksystem als Systemkomponente des RBL

Erstellt am: 13.04.2006 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Das Funksystem kann entweder analog oder digital betrieben werden.

Digitalfunklösungen wie bei den Kölner und Dresdner Verkehrsbetrieben ersetzen nach und nach die analogen Systeme [ReJa09, DVB09].

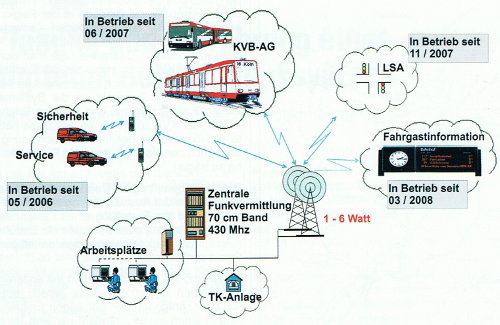

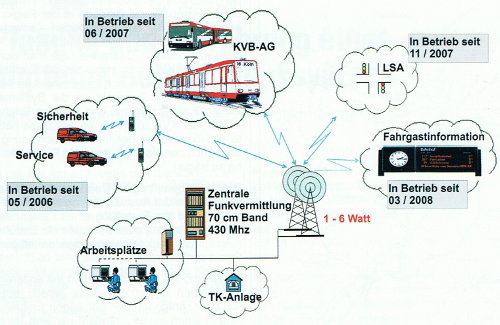

Funksysteme dienen dem Austausch von Informationen zwischen der Leitstelle und den einzelnen öffentlichen Verkehrsmitteln, den Haltestellen, den Lichtsignalanlagen sowie mobilen Service- und Sicherheitsmitarbeitern. Nachfolgende Abbildung zeigt den Systemaufbau des Digitalfunks der Kölner Verkehrsbetriebe [ReJa09].

Digitalfunklösungen wie bei den Kölner und Dresdner Verkehrsbetrieben ersetzen nach und nach die analogen Systeme [ReJa09, DVB09].

Funksysteme dienen dem Austausch von Informationen zwischen der Leitstelle und den einzelnen öffentlichen Verkehrsmitteln, den Haltestellen, den Lichtsignalanlagen sowie mobilen Service- und Sicherheitsmitarbeitern. Nachfolgende Abbildung zeigt den Systemaufbau des Digitalfunks der Kölner Verkehrsbetriebe [ReJa09].

Abb.1 Systemaufbau des Digitalfunks der Kölner Verkehrsbetriebe [ReJa09]

Dabei wird neben dem Sprechfunk zunehmend der Datenfunk genutzt, über den insbesondere die Daten zum Fahrplan-Soll-Ist-Vergleich übertragen werden [Jane05a]. Beim Sprechfunk wiederum sind zwei Verfahren gebräuchlich, der geschlossene Funk, bei dem der Fahrer nur mit der Leitstelle sprechen kann, und der offene Funk, bei dem die Fahrer auch untereinander kommunizieren können.

Während Funksysteme städtischer RBL über eine optimale räumliche Abdeckung verfügen und Standortdaten in sehr hoher Taktfrequenz liefern müssen, sind für Kommunikationssysteme regionaler RBL möglichst geringe Investitions- und Betriebskosten entscheidend. Darüber hinaus sollte bei Letzteren die Funkerreichbarkeit von Umsteigepunkten, Fahrgastinformationsstandorten und sonstigen betriebswichtigen Punkten am Ort und im Zulauf wie auch eine kostengünstige Anbindung von räumlich weit entfernten abgesetzten Arbeitsplätzen an das Zentralsystem gewährleistet sein [Grun05].

Je nach den bestehenden Voraussetzungen in den Verkehrsunternehmen kommen für den Funk die Ausweitung des vorhandenen Betriebsfunknetzes oder die Umstellung auf Kommunikation mit Hilfe GSM / GPRS, UMTS oder W-LAN (Wireless Local Area Network) in Frage [Grun05].

Die Nutzung von Bündelfunk ist in der Regel nicht sinnvoll, da die analoge Variante nicht mehr weiterentwickelt wird und digitaler Bündelfunk in der Region noch nicht vorhanden ist [Grun05].

Mehrere unterschiedliche Projekte haben zudem aufgezeigt, dass die analoge Gleichwelle als unternehmenseigener und selbststeuernder Betriebsfunk eine hohe ÖPNV-Funktionalität aufweist, während die GSM/GPRS-Variante insbesondere in der räumlichen Flexibilität und dem offenen Teilnehmerkreis punkten kann [Grun05].

Digitaler Betriebsfunk bietet hinsichtlich Sprachqualität, Vielfältigkeit durch mehr Kanäle, beliebiger Anzahl an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und letztlich mit einer einheitlichen Basis für die Kommunikation ein System für die Zukunft, welches Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Funksystemen einschließt [Skot05].

Die Anbindung räumlich entfernter Systemkomponenten kann entweder über DSL, Standleitungen oder Richtfunk erfolgen. Hier ist wie beim Betriebsfunk eine Priorisierung der gewünschten Funktionen durch die Verkehrsunternehmen notwendig [Grun05].

Möglich ist es auch, das Funknetz inklusive der Leitstellenintelligenz von einem Provider als Dienstleistung zu beziehen, wobei in ländlichen Regionen angesichts der geringeren Anzahl von Fahrzeugen, Linien und Kunden ein öffentliches Funknetz kostengünstiger ist [Skot05].

Dabei wird neben dem Sprechfunk zunehmend der Datenfunk genutzt, über den insbesondere die Daten zum Fahrplan-Soll-Ist-Vergleich übertragen werden [Jane05a]. Beim Sprechfunk wiederum sind zwei Verfahren gebräuchlich, der geschlossene Funk, bei dem der Fahrer nur mit der Leitstelle sprechen kann, und der offene Funk, bei dem die Fahrer auch untereinander kommunizieren können.

Während Funksysteme städtischer RBL über eine optimale räumliche Abdeckung verfügen und Standortdaten in sehr hoher Taktfrequenz liefern müssen, sind für Kommunikationssysteme regionaler RBL möglichst geringe Investitions- und Betriebskosten entscheidend. Darüber hinaus sollte bei Letzteren die Funkerreichbarkeit von Umsteigepunkten, Fahrgastinformationsstandorten und sonstigen betriebswichtigen Punkten am Ort und im Zulauf wie auch eine kostengünstige Anbindung von räumlich weit entfernten abgesetzten Arbeitsplätzen an das Zentralsystem gewährleistet sein [Grun05].

Je nach den bestehenden Voraussetzungen in den Verkehrsunternehmen kommen für den Funk die Ausweitung des vorhandenen Betriebsfunknetzes oder die Umstellung auf Kommunikation mit Hilfe GSM / GPRS, UMTS oder W-LAN (Wireless Local Area Network) in Frage [Grun05].

Die Nutzung von Bündelfunk ist in der Regel nicht sinnvoll, da die analoge Variante nicht mehr weiterentwickelt wird und digitaler Bündelfunk in der Region noch nicht vorhanden ist [Grun05].

Mehrere unterschiedliche Projekte haben zudem aufgezeigt, dass die analoge Gleichwelle als unternehmenseigener und selbststeuernder Betriebsfunk eine hohe ÖPNV-Funktionalität aufweist, während die GSM/GPRS-Variante insbesondere in der räumlichen Flexibilität und dem offenen Teilnehmerkreis punkten kann [Grun05].

Digitaler Betriebsfunk bietet hinsichtlich Sprachqualität, Vielfältigkeit durch mehr Kanäle, beliebiger Anzahl an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und letztlich mit einer einheitlichen Basis für die Kommunikation ein System für die Zukunft, welches Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Funksystemen einschließt [Skot05].

Die Anbindung räumlich entfernter Systemkomponenten kann entweder über DSL, Standleitungen oder Richtfunk erfolgen. Hier ist wie beim Betriebsfunk eine Priorisierung der gewünschten Funktionen durch die Verkehrsunternehmen notwendig [Grun05].

Möglich ist es auch, das Funknetz inklusive der Leitstellenintelligenz von einem Provider als Dienstleistung zu beziehen, wobei in ländlichen Regionen angesichts der geringeren Anzahl von Fahrzeugen, Linien und Kunden ein öffentliches Funknetz kostengünstiger ist [Skot05].