Quellen des Luftverkehrslärms

Erstellt am: 09.11.2002 | Stand des Wissens: 13.07.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.

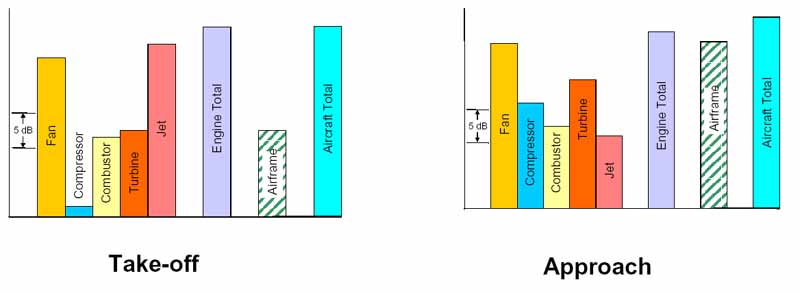

Die Fluglärmproblematik entsteht hauptsächlich durch die Schallemissionen von Flugzeugen während Start, Landung und Überflug. Für manche Anwohner kommen durch Rollbewegungen, Triebwerksprobeläufe oder bodengebundenen Flughafenverkehr verursachte Lärmemissionen hinzu. Schallemissionen, die während des Fluges entstehen, werden überwiegend durch aerodynamische Effekte und Triebwerksemissionen verursacht - je nach Start und Landung in unterschiedlicher prozentualer Verteilung. [Schm19] Wesentliche Lärmquellen am Flugzeug für den Start und die Landung sind in der Abbildung 1 dargestellt.

![Abbildung 1: Lärmquellen am Flugzeug bei Start und Landung [Eintrag-Id:573419] laermquellen flugzeug.jpg](/servlet/is/18947/laermquellen%20flugzeug.jpg) Abbildung 1: Lärmquellen am Flugzeug bei Start und Landung [BDL23a] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abbildung 1: Lärmquellen am Flugzeug bei Start und Landung [BDL23a] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Im Nahbereich von Flughäfen erfordern die Geräuschemissionen eine besondere Beachtung. Hier fliegen die Flugzeuge zum einen in sehr geringen Höhen , zum anderen ist die aerodynamische Konfiguration durch die bei der Landung ausgefahrenen Landeklappen sowie Fahrwerke im Hinblick auf die Lärmentwicklung besonders ungünstig. Zudem ist von den Flugzeugtriebwerken insbesondere beim Start eine höhere Leistung zu erbringen, was in einem gesteigerten Geräuschniveau resultiert. Die dominierenden Flugzeuglärmquellen sind für den Start - überwiegend Strahl- und Fanlärm und bei der Landung - Fan- und Rumpflärm Es gibt somit keinen einzeln Hauptverursacher für die Lärmemissionen, da sich die Zusammensetzung des Lärms je nach Phase des Flugzeuges ändert. Insgesamt dominieren die Gesamtlärmemisionen während der Landung gegenüber dem Start [Schm19].

Abb. 1: Lärmquellenverteilung für den Start- und Landevorgang eines Flugzeuges [ONERA03, 2003] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)

Abb. 1: Lärmquellenverteilung für den Start- und Landevorgang eines Flugzeuges [ONERA03, 2003] (Grafik zum Vergrößern bitte anklicken)Die Lärmemissionen von Verkehrsflugzeugen im Reiseflug sind aufgrund der großen Flughöhen von mehreren Kilometern und der damit weiten Entfernung von der Bevölkerung in der Regel unkritisch. Ausnahme bilden

- der Überschallverkehr, der im zivilen Bereich durch Gesetz [LuftVO §11a] verboten ist,

- der militärische Luftverkehr, insbesondere in Tieffluggebieten,

- die Allgemeine Luftfahrt, deren Flughöhen teilweise deutlich niedriger sind.

Das Lärmproblem ist nicht auf die großen Flughäfen mit Strahlverkehrsflugzeugen beschränkt. Die zunehmende Lärmsensibilität hat dazu geführt, dass Anwohner in unmittelbarer Nähe von Hubschrauberlandeplätzen zunehmend über die Lärmbelästigung durch Drehflügler klagen.

Die Lärmentwicklung bei Hubschraubern stammt von der schallnahen Strömungsgeschwindigkeit des vorlaufenden Rotorblatts. Zudem ergibt sich durch die Verwirbelung der Blattnachlaufströmung (BWI) im Sink- und Horizontalflug eine Geräuschentwicklung. Eine niedrige Flughöhe des Hubschraubers beim Anflug verstärkt die Lärmbelästigung

Die Lärmentwicklung bei Hubschraubern stammt von der schallnahen Strömungsgeschwindigkeit des vorlaufenden Rotorblatts. Zudem ergibt sich durch die Verwirbelung der Blattnachlaufströmung (BWI) im Sink- und Horizontalflug eine Geräuschentwicklung. Eine niedrige Flughöhe des Hubschraubers beim Anflug verstärkt die Lärmbelästigung

Die Forschungen des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und des französischen Office national détudes et de recherches aérospatiales (ONERA) dienen zum besseren Verständnis der Lärmentstehungsphänomene. Ziel ist, die numerischen Vorhersagemodelle zu verbessern sowie leisere Rotorentwicklungen und/oder lärmmindernde Flugverfahren entwickeln zu können. Mit sogenannten Lärmteppichen oder noise footprints lassen sich die Lärmemissionen von Flugzeugen bei Start und Landung darstellen. Mit diesen Modellen lässt sich unter anderem der technische Fortschritt gut veranschaulichen. [StCo03]