Verkehrsunternehmen als Beteiligte an der Beschleunigung des ÖPNV

Erstellt am: 30.08.2005 | Stand des Wissens: 21.10.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Die Beschleunigung des ÖPNV liegt in der Regel im ureigenen Interesse der Verkehrsunternehmen, da die zu erwartende Erhöhung der Attraktivität zu Mehreinnahmen und die Verringerung der Fahrzeit zu Kostensenkungen führt. Dabei ist das Verbessern der Zuverlässigkeit oft wichtiger als das Verkürzen der Beförderungszeit.

Insofern kommt den Verkehrsunternehmen eine maßgebende Rolle in allen Phasen des Planungs- und Umsetzungsprozesses von Beschleunigungsmaßnahmen zu. In der Phase der Vorbereitung sollten die Verkehrsunternehmen diejenigen Strecken oder Linien auswählen, auf denen die größtmögliche Wirkung zu erwarten ist. Dank ihrer Betriebsleitsysteme können sie sehr umfangsreiche Daten zum Vorherzustand (Ist-Zustand) liefern. Viele Verkehrsunternehmen treiben auch die Entwicklung eines Maßnahmekonzeptes und die Antragstellung federführend voran. An der Umsetzung sind sie eher mit Überwachungsaufgaben und Zuarbeiten beteiligt. Dagegen kommt ihnen bei der Inbetriebnahme und Systempflege - und besonders bei den Nachheruntersuchungen - wieder eine Schlüsselrolle zu.

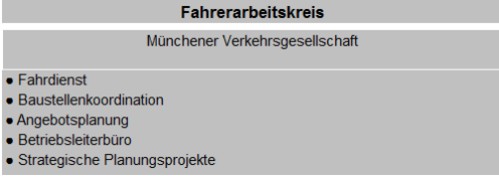

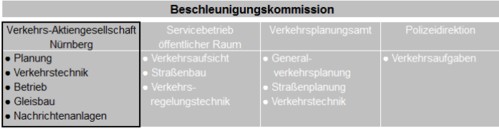

Vorteilhaft ist, grundsätzlich zweistufig vorzugehen. In einer ersten Stufe sollte angestrebt werden, die Probleme innerhalb des Unternehmens zu erfassen, zu diskutieren und einer Lösung zuzuführen. Als Beispiel sei der Fahrerarbeitskreis der Münchener Verkehrsgesellschaft angeführt [Seifert11]. Die allein durch das Verkehrsunternehmen nicht lösbaren Probleme müssen in einer größeren Arbeitsgruppe insbesondere mit Vertretern der Kommunalverwaltung behandelt werden. Dafür tritt z.B. in Nürnberg [Dahlmann-Resing11] eine Beschleunigungskommission zusammen.

Insofern kommt den Verkehrsunternehmen eine maßgebende Rolle in allen Phasen des Planungs- und Umsetzungsprozesses von Beschleunigungsmaßnahmen zu. In der Phase der Vorbereitung sollten die Verkehrsunternehmen diejenigen Strecken oder Linien auswählen, auf denen die größtmögliche Wirkung zu erwarten ist. Dank ihrer Betriebsleitsysteme können sie sehr umfangsreiche Daten zum Vorherzustand (Ist-Zustand) liefern. Viele Verkehrsunternehmen treiben auch die Entwicklung eines Maßnahmekonzeptes und die Antragstellung federführend voran. An der Umsetzung sind sie eher mit Überwachungsaufgaben und Zuarbeiten beteiligt. Dagegen kommt ihnen bei der Inbetriebnahme und Systempflege - und besonders bei den Nachheruntersuchungen - wieder eine Schlüsselrolle zu.

Vorteilhaft ist, grundsätzlich zweistufig vorzugehen. In einer ersten Stufe sollte angestrebt werden, die Probleme innerhalb des Unternehmens zu erfassen, zu diskutieren und einer Lösung zuzuführen. Als Beispiel sei der Fahrerarbeitskreis der Münchener Verkehrsgesellschaft angeführt [Seifert11]. Die allein durch das Verkehrsunternehmen nicht lösbaren Probleme müssen in einer größeren Arbeitsgruppe insbesondere mit Vertretern der Kommunalverwaltung behandelt werden. Dafür tritt z.B. in Nürnberg [Dahlmann-Resing11] eine Beschleunigungskommission zusammen.

Abb. 1: Arbeitskreis innerhalb der Münchener Verkehrsgesellschaft [Seifert11]

Abb. 1: Arbeitskreis innerhalb der Münchener Verkehrsgesellschaft [Seifert11] Abb. 2: Beschleunigungskommission in Nürnberg [Dahlmann-Resing11]

Abb. 2: Beschleunigungskommission in Nürnberg [Dahlmann-Resing11]Um eine verlässliche Bedienung der Kunden über die gesamte Reisekette gewährleisten zu können, müssen die verschiedenen Unternehmen des Stadt-, Regional- und Fernverkehrs ihre Angebote aufeinander abstimmen und damit Schnittstellen zur Anschlusssicherung schaffen. Diese Abstimmung sollte hierarchisch vom Fernverkehr bis hin zu lokalen Verkehren erfolgen, wobei der Handlungsspielraum der "nachgeordneten" Verkehrsunternehmen nicht in einem zu großem Umfang eingeschränkt werden darf. Letztere sind auch gewissen Zwangsbedingungen (z.B. Vorgaben der Aufgabenträger) unterworfen, weshalb allzu große Einschränkungen oft ein suboptimales Angebot mit z.B. einem Mehrbedarf an Fahrzeugen oder umständlicher Linienführung zur Folge haben [FGSV04].