Verkehrsteilnehmer als Beteiligte an der Beschleunigung des ÖPNV

Erstellt am: 19.08.2005 | Stand des Wissens: 21.10.2021

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV können auf Widerstand bei Teilen der Bevölkerung stoßen. Oft werden hierdurch Nachteile für die anderen Verkehrsteilnehmer befürchtet. So war ein wesentlicher Kritikpunkt am Hamburger Busbeschleunigungsprogramm der Wegfall zahlreicher Parkplätze [Ham17]. Um Bedenken auszuräumen und Konflikte zu vermeiden ist es daher sinnvoll, die Öffentlichkeit ausführlich über die geplanten Maßnahmen zu informieren, wie z.B. in Hamburg geschehen [HAM12].

Welche Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmer tatsächlich zu erwarten sind, ist stark unterschiedlich und hängt von Art der umgesetzten Maßnahmen ab. Bei der ÖPNV-Priorisierung an Lichtsignalanlagen als Kernelement der meisten Beschleunigungsprogramme lassen sich jedoch einige Tendenzen erkennen:

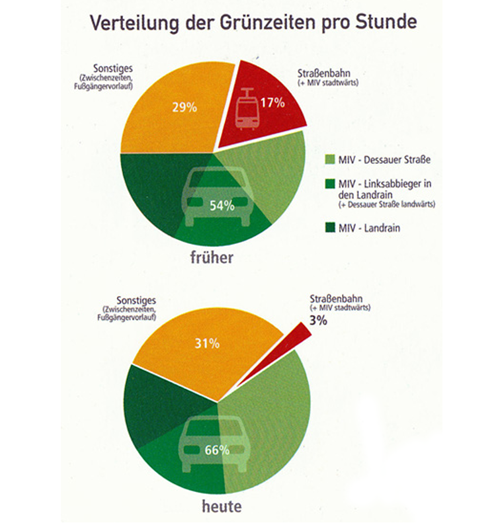

In den meisten Fällen wird darauf geachtet, im Signalprogramm die bisherige Verkehrsqualität des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) weitgehend beizubehalten [Fried03a]. Der Ansatz besteht darin, auf die Freigabe für das öffentliche Verkehrsmittel zugunsten der anderen Verkehrsteilnehmer zu verzichten, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel angemeldet ist. Im Gegenzug sollte das ÖV-Fahrzeug genau dann eine Freigabe bekommen, wenn es tatsächlich eine benötigt. So konnte beispielsweise in Halle an einem Knotenpunkt die Freigabe für die Straßenbahn von 40-mal pro Stunde bei Festzeitsteuerung auf 12-mal bei verkehrsabhängiger Steuerung mit Bedarfsanforderung reduziert werden [KoPau03].

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wartezeiten an LSA für den konkurrierenden Fuß- und Radverkehr mit Bevorrechtigung des ÖV tatsächlich spürbar zunehmen [MaSchla02]. So steigt der durchschnittliche Erwartungswert der Wartezeit unter dem Einfluss des Nahverkehrs von 30 auf 39 Sekunden. Außerdem variieren die Wartezeiten stärker als ohne ÖV-Priorisierung. Die Ursachen hierfür sind vor allem steuerungstechnischer Natur. Simulationen haben zu dem Ergebnis geführt, dass durch eine Optimierung der Lichtsignalsteuerung negative Auswirkungen auf Fußgänger und Radfahrer vermieden werden, ohne eine Verschlechterung der Nahverkehrsbevorrechtigung zu bewirken [Fried03a].

Insgesamt werden die positiven Effekte der ÖPNV-Beschleunigung höher eingestuft als die Beeinträchtigungen im Fuß- und Radverkehr [MaSchla02]. Dennoch sollten bei jeder Verkehrsart bestimmte Maximalwerte für die Wartezeiten nicht überschritten werden. Die Verkehrsqualität darf für die einzelnen Verkehrsträger nicht um mehr als zwei Verkehrsqualitätsstufen nach HBS voneinander abweichen [Fried03a].

Insgesamt werden die positiven Effekte der ÖPNV-Beschleunigung höher eingestuft als die Beeinträchtigungen im Fuß- und Radverkehr [MaSchla02]. Dennoch sollten bei jeder Verkehrsart bestimmte Maximalwerte für die Wartezeiten nicht überschritten werden. Die Verkehrsqualität darf für die einzelnen Verkehrsträger nicht um mehr als zwei Verkehrsqualitätsstufen nach HBS voneinander abweichen [Fried03a].

Abb. 1: Verteilung der Grünzeiten pro Stunde vor und nach Optimierung der

Abb. 1: Verteilung der Grünzeiten pro Stunde vor und nach Optimierung der