Prozessablauf und Faktoren bei Events

Erstellt am: 28.06.2005 | Stand des Wissens: 30.06.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

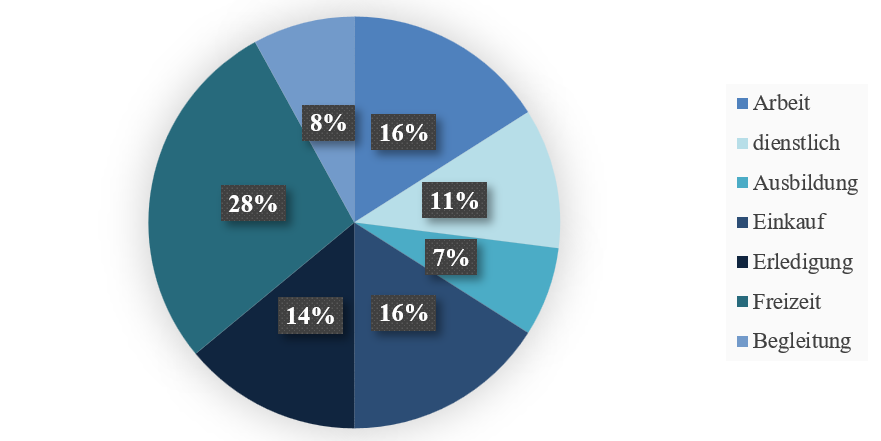

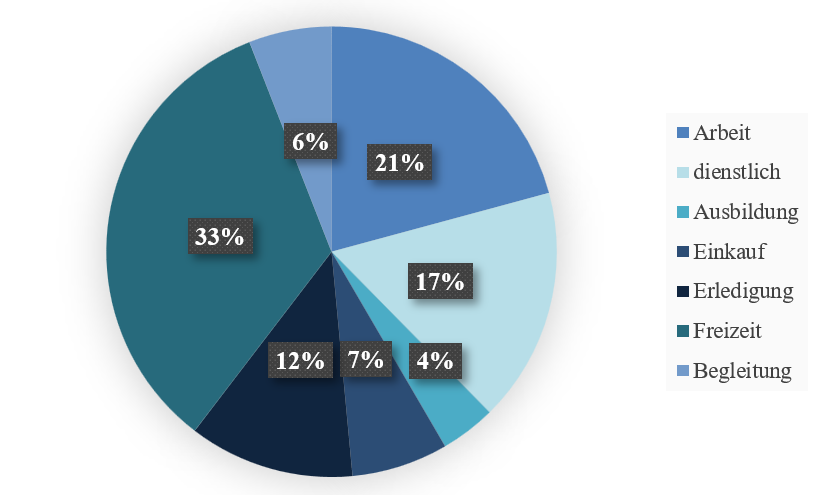

Events, egal ob groß oder klein, spielen in der Freizeitgestaltung und damit auch zunehmend als Wirtschaftsfaktor eine wichtige Rolle. Event- beziehungsweise Veranstaltungswege werden zu den Freizeitwegen gezählt. Im Verkehrsaufkommen beläuft sich der Anteil des Freizeitverkehrs auf 28 Prozent. Bei der Verkehrsleistung ist ein Anteil von 33 Prozent dem Freizeitverkehr zuzuordnen [Nobi18].

Abbildung 1: Verkehrsaufkommen nach Wegezweck (Wege) [Nobi18, Seite 61]

Abbildung 1: Verkehrsaufkommen nach Wegezweck (Wege) [Nobi18, Seite 61] Abbildung 2: Verkehrsleistung nach Wegezweck (Personenkilometer) [Nobi18, Seite 61]

Abbildung 2: Verkehrsleistung nach Wegezweck (Personenkilometer) [Nobi18, Seite 61]Der damit einhergehende Eventverkehr erhält jedoch von den Eventplanenden, trotz seiner Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Verkehrssysteme und die Natur, nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit. Dabei trägt eine gelungene Eventverkehrsplanung entscheidend zum reibungslosen Ablauf und damit zum Erfolg des Events bei [DiSc04, S.16 ff.].

Eine einheitliche Abgrenzung von Veranstaltungstypen ist in der Literatur nicht zu finden [FrGr02, S. 1]. So gibt es Differenzierungen nach:

- der Größe,

- der Veranstaltungsdauer,

- dem Anlass beziehungsweise Zweck,

- der Entstehung,

- der Häufigkeit beziehungsweise dem Zyklus der Veranstaltung und

- dem ökonomischen Charakter,

wobei es zum Teil Überschneidungen der verschiedenen Gruppen gibt.

Für die Verkehrsplaner und Planerinnen steht die räumliche und zeitliche Abstimmung zwischen verfügbaren Verkehrsangeboten und erwarteter Verkehrsnachfrage im Mittelpunkt.

Aus verkehrsplanerischer Sicht lassen sich sechs "Typen" von Events unterscheiden, die jeweils eine gewisse Homogenität bezüglich räumlicher und zeitlicher Verteilung des Verkehrsaufkommens aufweisen. Die meisten Events lassen sich auf diese sechs Typen zurückführen, wobei viele Events Mischformen darstellen (Olympische Spiele, Volksfeste etc.) [DiSc04, S.31 ff.]. Die Grundtypen sind im Einzelnen:

Altstadtfest

Das Altstadtfest findet meist auf einer innerstädtischen kompakten Fläche, wie beispielsweise einem Marktplatz in einer verkehrsberuhigten oder zeitweise autofreien Innenstadt, statt. Typische Beispiele sind Weihnachtsmärkte, Straßenfeste und Themenmärkte.

Bewegungsevent

Bewegungsevents sind Umzüge, Kundgebungen, Marathons oder Straßenrennen im Straßenraum. Der Großteil des Events bewegt sich dabei auf vorgegebenen Strecken, während die Zuschauenden häufig an ihrem Platz verbleiben. Besonders anspruchsvoll sind dabei Sternmärsche, bei der die Zielfläche zum kritischen Engpass werden kann.

Event auf einem Festplatz

Dieser Eventtyp fasst die Varianten Messe, Ausstellung, Festwiese und Stadion zusammen. Das Gelände ist dauerhaft für das Event vorgesehen, die Infrastruktur zumeist fest installiert und in peripherer Lage.

- Messe: Gute Erreichbarkeit mit Pkw und dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), homogener Besuchertyp

- Festwiese: ÖPNV-Erreichbarkeit in der Regel besser als mit Pkw, teilweise Ersatzhaltestellen speziell für das Event, Besuchertyp ist heterogener, meist am Rande des Stadtzentrums

- Stadion: Fest begrenztes Sportgelände, gute Erreichbarkeit mit Pkw und ÖPNV, durch feste Anfangs- und Endzeiten extreme Nachfragespitzen, heterogener Besuchertyp, auch in zentraler Lage

Event an mehreren Locations

Kann aus zentralen Großveranstaltungen auf großen öffentlichen Plätzen wie auch aus einer Vielzahl räumlich verstreuter Einzelveranstaltungen bestehen. Die Verkehrsnachfrage ist stark ÖPNV-orientiert. Beispiele sind Kirchentage, lange Nacht der Museen, Kneipenfestivals etc.

Gestaltungsschau

Diese Veranstaltungen sind meist auf bis dahin verwahrlosten beziehungsweise landwirtschaftlich genutzten Flächen zu finden, die gestalterisch und verkehrlich aufgewertet wurden. Beispiele sind Bundes- und Landesgartenschauen, Expo etc. Der Besuchendentyp ist homogen und die ÖPNV- und Pkw-Erreichbarkeit ist in der Regel gegeben.

Festival auf der Grünen Wiese

Diese Veranstaltung findet auf offenem Gelände ohne feste Infrastruktur in meist peripherer Lage statt. Häufig mit Camping als Übernachtungsmöglichkeit verknüpft, ist die Erreichbarkeit auf den Pkw oder das Motorrad orientiert. Standardbeispiele bilden Open-Air-Konzerte sowie Biker- und Truckertreffen.

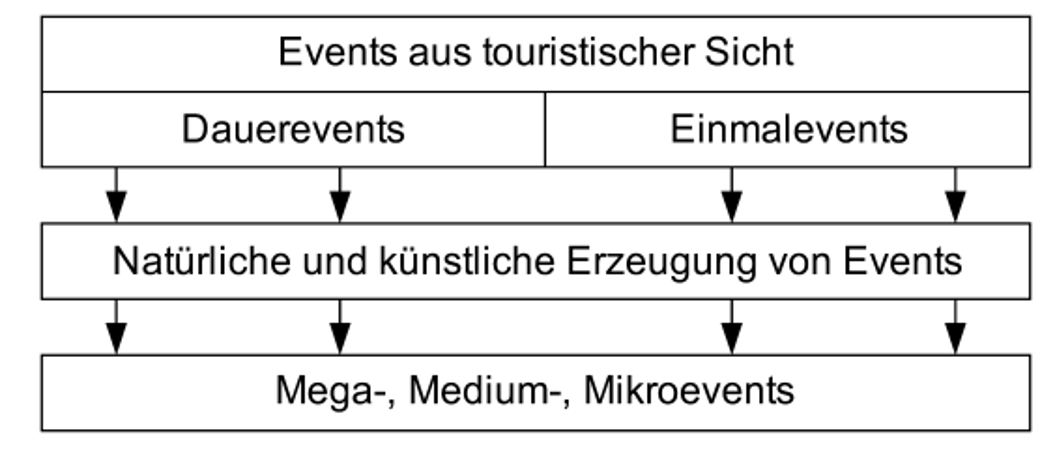

Bei den Events kann zwischen Dauer- und Einmalevents unterschieden werden. Unter Einmalevents sind die ursprüngliche Idee einer einmaligen außergewöhnlichen Umsetzung einer Veranstaltung zu verstehen. Als Dauerevents kann man Attraktionen und Einrichtungen sehen, die für einen dauerhaften Erlebniskonsum geschaffen wurden [Lipp08]. Des Weiteren können Events in Mega-Events, Medium-Events und Mikro-Events unterschieden werden, wobei sich das Unterscheidungsmerkmal jeweils auf die internationale, überregionale beziehungsweise regionale Bedeutung bezieht.

Abbildung 3: Events aus touristischer Sicht [Lipp08, Seite 13]

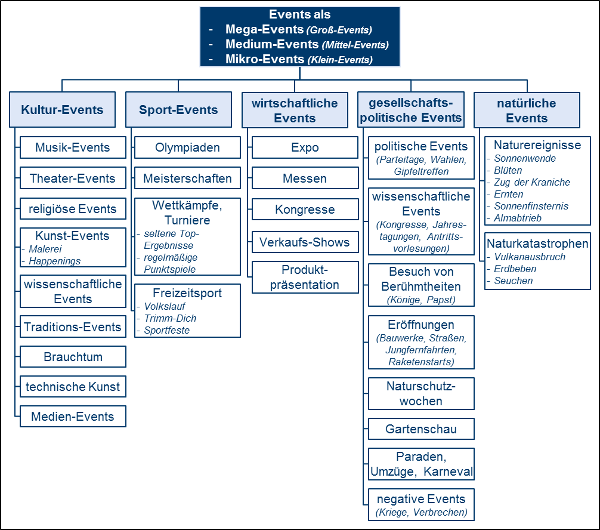

Abbildung 3: Events aus touristischer Sicht [Lipp08, Seite 13]Eine Übersicht von Eventtypen nach Art gibt die nachfolgende Abbildung 4:

Abbildung 4: Typen von Events [FrGr02, S. 3]

Abbildung 4: Typen von Events [FrGr02, S. 3]Der Kern einer guten Eventverkehrsplanung besteht aus den Elementen Planung, Organisation, Führung und Erfolgskontrolle. Jedes Event ist anders und trotzdem funktionieren Veranstaltungen aller Art ähnlich. Nur die Fähigkeit der Organisatoren, Ziele klar zu definieren, Zahl und Profil der Besucher richtig abzuschätzen, eine geeignete Organisationsstruktur zu schaffen, den Ablauf des Events zu steuern und seinen Erfolg nachträglich zu bewerten - um daraus zu lernen - sind Aspekte, die für ein gutes Gelingen eines Events wichtig sind.

Grundsätzlich sollten im Rahmen der Eventplanung folgende Planungsphasen Beachtung finden [DiSc04, S. 54 ff.]:

Machbarkeitsphase: Chancen und Risiken einer Idee

- Idee, Location und Sicherheit

- Markt und Umfeld

- Entscheidungsträger, Status und Finanzierbarkeit

Planungs- und Genehmigungsphase: Das realistische Konzept

Rahmenplanung des Events

- Ausgangslage, Veranstaltungsziele, Vorbereitungsrunde

- Wahl der Eventagentur und Planungsorganisation

- Szenarios und Eingrenzungen von Eckdaten, insbesondere Teilnahmeprognose

- Finanzierung, Versicherungen und andere Rahmenbedingungen

- Akteure und Akteurinnen und ihre Genehmigungen

Die verkehrsplanerische Strategie

- Abgrenzen von Kern-, Mantel- und Fernverkehrszone

- Vorlauf: Aufbau und überregionale Anreise

- Hauptlauf: Güterversorgung, Anfahrt, Event, Abfahrt

- Nachlauf: Abbau, überregionale Abreise

- Sicherheit: Fluchtzonen, Szenarios und denkbare Störfälle

- Belastung des Umfelds

- Ablaufplan, Reserven

- Training, Probeläufe, Korrekturen

- Gemeinsame Begehung des Veranstaltungsortes

Durchführungsphase: Umsetzung des Konzepts

- Management von Event und Verkehr

- Simultane Vermarktung des Events

Ergebnis- oder Nachbereitungsphase: Erfolgskontrolle und Lernen

- Manöverkritik

- Wirkungsabschätzung

- Medienpolitische Verwertung

- Kontrolle und Auswertung

- Erkennbare Eventtrends

Bezogen auf die Verkehrsplanung erscheint eine räumliche Gliederung des weiteren Event- und Veranstaltungsgebietes in Kern-, Mantel- und Fernverkehrszone sinnvoll. Die Ausdehnung dieser Zonen kann durchaus wechseln: je nach Event innerhalb des gleichen Stadtgebiets oder bei mehrtägigen Veranstaltungen sogar von Tag zu Tag.

Die Kernzone stellt das engere Veranstaltungsgelände dar, innerhalb dessen der Verkehr von zu Fuß Gehenden absoluten Vorrang genießen sollte. Bei Sportveranstaltungen gliedert sich die Kernzone noch einmal in eine Sportfläche und eine Zone der Zuschauenden. Verkehrsplanerisch problematisch sind eher Strukturtypen wie "Bewegungsevent" und "Festival auf der Grünen Wiese", da diese nicht eindeutig räumlich abzugrenzen sind.

Die Mantelzone wird vom Kranz der Haltestellen des schienengebundenen ÖPNV und von Parkplätzen begrenzt, von denen aus der Weg zu Fuß oder mit dem Bus angetreten wird. Pufferzonen sind dabei unumgänglich.

In der Fernverkehrszone wird der anreisende Verkehr abgefangen und gebündelt. In dieser Zone liegen alle Fernbahnhöfe und Flughäfen zur An- und Abreise sowie die Außenringe der Autobahn und Eisenbahn mit großen Park-and-Ride-Plätzen und Shuttles zum Eventgelände [DiSc04, S. 59].

Insgesamt scheint der Prozess der An- und Abreise der Event-Teilnehmenden unter verkehrsplanerischen Gesichtspunkten gute und innovative Handlungsoptionen zu bieten. So könnte dieser Prozess zum Beispiel als ein Teil des Events und Eventerlebnisses verstanden werden und als neues Konzept für die Reisekettengestaltung in den Markt des Eventtourismus eingebracht werden [Ifmo03, S. 227 ff.]. Weiterhin erscheinen Raumpartnerschaften und Netzwerke ein wichtiges und belebendes Element zur Gestaltung und Umsetzung des Mobilitätsmanagements im Tourismus zu sein.

Es gibt eine Summe von Faktoren, anhand derer Events klassifiziert werden können. Die unten stehende Auflistung ermöglicht es im Einzelfall, das zu betrachtende Event anhand seiner Merkmale detailliert zu beschreiben, Strukturtypen zuzuordnen und von anderen Events abzugrenzen. Die Kriterien geben einen Überblick über den zu erwartenden Planungsaufwand. In der Regel wächst er mit den Ausprägungen der Kriterien von links nach rechts, also mit wachsender Publikumszahl, mit wachsendem Einzugsbereich etc. (siehe Abbildung 2).

![Abb. 2: Einordnung von Events [Eintrag-Id:114201, S. 25 ff.] Eventeinordnung.png](/servlet/is/152826/Eventeinordnung.png) Abb. 5: Einordnung von Events [DiSc04, S. 25 ff.]

Abb. 5: Einordnung von Events [DiSc04, S. 25 ff.]