Aktueller Stand der ÖPNV-Finanzierung

Erstellt am: 01.06.2005 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

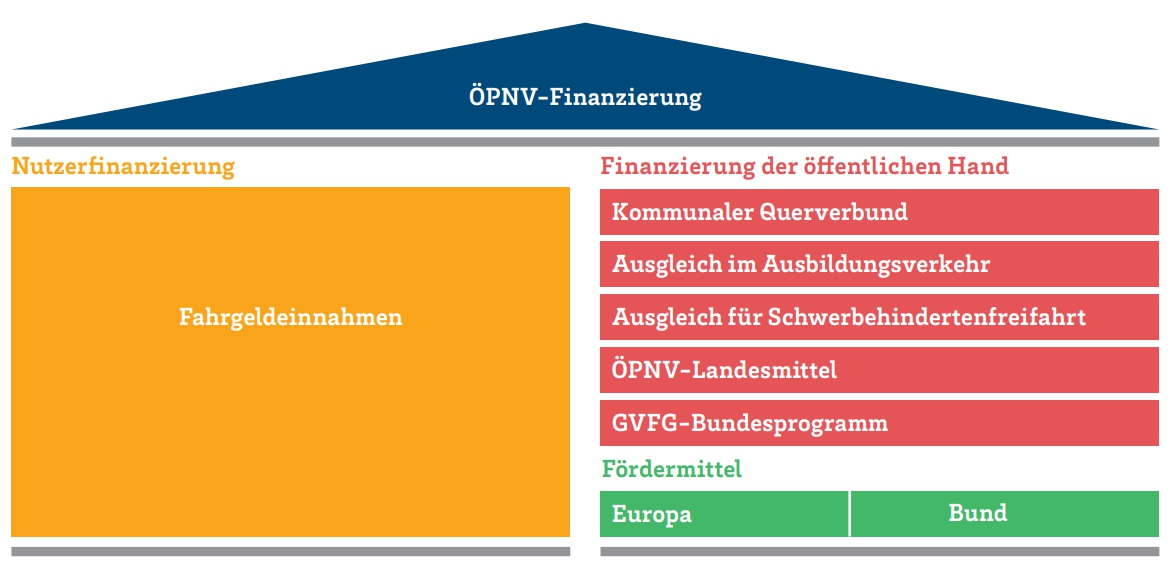

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gehört in Deutschland zur Daseinsvorsorge. Dies bedeutet, dass staatliche Körperschaften die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsleistung finanzieren (siehe Abbildung 1). Der Ausbau der Infrastruktur, die Beschaffung von Fahrzeugen, die hohen Fixkosten des laufenden Betriebes und der Instandhaltung sorgen dabei für hohe Kosten. Die öffentlichen Haushalte können aufgrund ihrer allgemeinen Aufgabenverantwortung allerdings nur begrenzte Finanzmittel für die Erbringung der ÖPNV-Leistungen bereitstellen. Mangels alternativer Mobilitätsangebote nehmen daher autoorientierte Lebensstile insbesondere auf dem Land weiter zu. Das ist ein Widerspruch zur Verkehrswende. Aus dem Wunsch der Verkehrswende können bis zum Jahr 2030 Forderungen entstehen, wie beispielweise eine Verdopplung des ÖPNV am Modal-Split im Sinne der Klimaschutz-, Umweltschutz- und Effizienzziele [VMK21].

Wesentlicher Bestandteil der ÖPNV-Finanzierung sind Erträge. Dabei wird unterschieden in:

- Fahrgeldeinnahmen

- Tarifersatzleistungen (Kostenerstattungen für die Beförderung im Ausbildungsverkehr und Ausgleichzahlungen für die Beförderung Schwerbehinderter)

Die Fahrgeldeinnahmen bilden den größten Teil der Erträge im ÖPNV. Der Anteil der Fahrgäste an der ÖPNV-Finanzierung ist zwischen den Jahren 2000 und 2018 vor allem wegen den überproportional wachsenden Fahrpreisen kontinuierlich gestiegen. Damit ist auch die Zahlungsbereitschaft für die ÖPNV-Nutzung bei den meisten Kundengruppen weitgehend ausgeschöpft [Somm21].

Die Kostenerstattung für die Beförderung im Ausbildungsverkehr bekommen die Verkehrsunternehmen gemäß Paragraph 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) von den Ländern als Ausgleich, um die Einnahmeausfälle durch vergünstigte Zeitfahrausweise für Schüler und Auszubildende zu decken.

Die Ausgleichszahlungen für die Beförderung von Schwerbehinderten sind erforderlich, da nach Paragraph 228 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) schwerbehinderte Menschen im ÖPNV kostenlos befördert werden. Hierfür steht den befördernden Unternehmen ein Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldeinnahmen nach Paragraph 231 SGB IX zu. Die Ausgleichszahlungen werden vom Bund an die Länder geleistet.

Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sind entweder die Länder selbst oder die in den jeweiligen Landesgesetzen genannten Aufgabenträger für die ÖPNV-Finanzierung zuständig. Im straßengebundenen ÖPNV (zum Beispiel Busse und Straßenbahnen) sind die Aufgabenträger hingegen die Städte, Gemeinden oder Landkreise, die sich wiederum freiwillig in Verbünden zusammenschließen können.

Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sind entweder die Länder selbst oder die in den jeweiligen Landesgesetzen genannten Aufgabenträger für die ÖPNV-Finanzierung zuständig. Im straßengebundenen ÖPNV (zum Beispiel Busse und Straßenbahnen) sind die Aufgabenträger hingegen die Städte, Gemeinden oder Landkreise, die sich wiederum freiwillig in Verbünden zusammenschließen können.

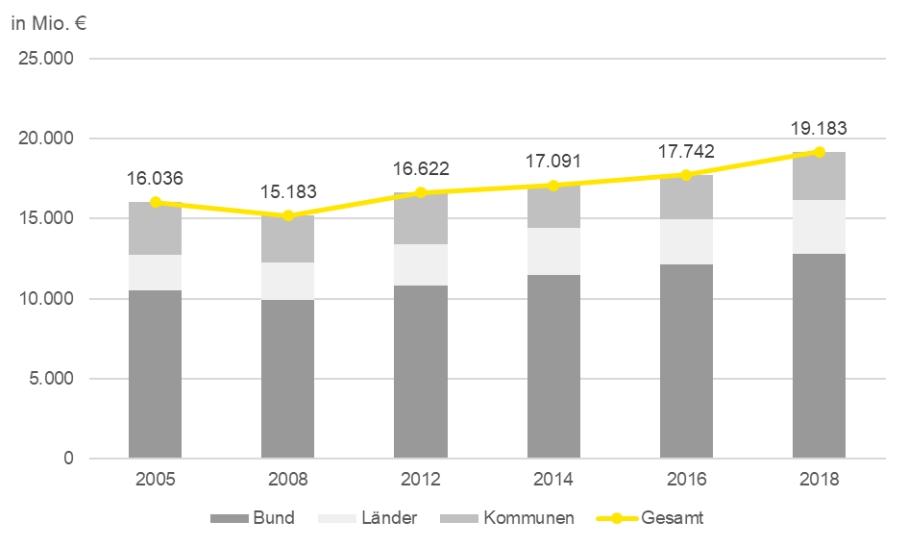

Für die ÖPNV-Finanzierung (siehe Abbildung 2) spielen vor allem zwei Gesetze eine wichtige Rolle. Sie bilden die Grundlage für die den Ländern vom Bund zur Verfügung gestellten Finanzmittel:

- Regionalisierungsgesetz (RegG)

- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

Die im Regionalisierungsgesetz vom Bund festgelegten Regionalisierungsmittel wurden zuletzt 2020 deutlich angehoben [RegG20]. Die Länder können die Regionalisierungsmittel neben der Bestellung von SPNV-Verkehrsleistungen auch zum Beispiel zur Finanzierung der Infrastruktur, für Fahrzeuginvestitionen oder Leistungen im straßengebundenen ÖPNV verwenden. Von den Regionalisierungsmitteln müssen jedoch die Länder knapp 50 Prozent an die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) für die Nutzung der Infrastruktur weiterleiten [BNA21].

Mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fördert der Bund seit 1971 anteilig Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden. Auch diese Finanzmittel wurden ab 2020 deutlich erhöht [GVFG20], was teilweise die bisherigen Finanzierungsdefizite gemindert hat. Aus diesen Mitteln können ÖPNV-Vorhaben und Vorhaben bundeseigener Eisenbahnen und nichtbundeseigener Eisenbahnen in Verdichtungsräumen oder den zugehörigen Randgebieten finanziert werden [FGSV20].

Die genannten Finanzmittel werden trotz Aufstockungen jedoch kaum ausreichen, den ermittelten Infrastrukturfehlbetrag für Neu-, Aus- und Ersatzbauten zügig zur Erreichung der Klima- und Umweltschutzziele aufzuholen. Daher wird gefordert, dass sich der Bund auch in Zukunft bei der Finanzierung des ÖPNV stärker engagieren muss [VDV21]. Die bisherigen Instrumente müssen weiterentwickelt werden. Weitere Maßnahmen mit Anreiz- und Lenkungswirkungen zugunsten des ÖPNV können zu der erforderlichen Aufstockung der ÖPNV-Finanzierung beitragen.