Modelle der ÖPNV-Organisation

Erstellt am: 01.06.2005 | Stand des Wissens: 06.12.2022

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

TU Dresden, Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr, Prof. Dr.-Ing. R. König

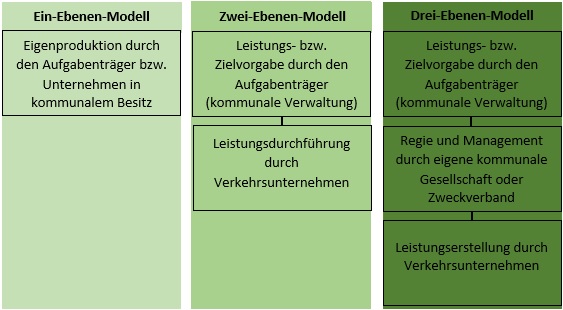

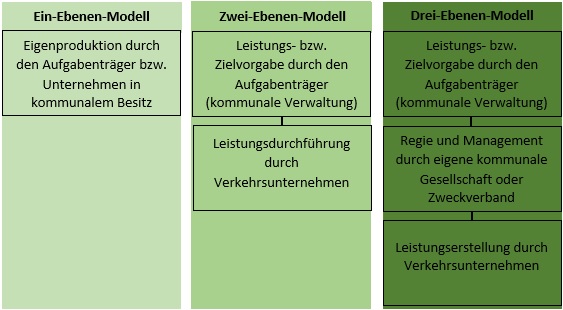

In Deutschland gibt es für den öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) drei relevante Organisationsformen bzw. Ebenen-Modelle. Wie die jeweilige Organisationsform aussehen sollte, ist für jeden Fall einzeln zu betrachten. Die rechtlichen und ökonomischen Bedingungen müssen jederzeit eingehalten werden, auch beispielsweise die Belange der Aufgabenträger, Eigentümer, Verkehrsunternehmen und die der Fahrgäste, um die Daseinsvorsorge sicherzustellen.

Die drei Ebenen-Modelle sind Abbildung 1 zu entnehmen.

Abb. 1: Organisationsformen im öffentlichen Personennahverkehr (Darstellung nach [Eich05])

Abb. 1: Organisationsformen im öffentlichen Personennahverkehr (Darstellung nach [Eich05])

Abb. 1: Organisationsformen im öffentlichen Personennahverkehr (Darstellung nach [Eich05])

Abb. 1: Organisationsformen im öffentlichen Personennahverkehr (Darstellung nach [Eich05])Im traditionellen kommunalen Verkehrsbetrieb sind die Aufgaben der Nahverkehrsplanung und der Betriebsdurchführung innerhalb eines Unternehmens - oft als kommunaler Eigenbetrieb - angesiedelt. Bei dieser Organisation spricht man vom Ein-Ebenen-Modell. Mit der politischen Forderung nach Trennung zwischen Aufgabenträgerschaft und Betriebsdurchführung entspricht dieses Modell nicht mehr den Zielsetzungen. Diese erfüllt hingegen das Zwei-Ebenen-Modell mit einer Aufgabenteilung zwischen einem Aufgabenträger als Besteller - meist einer Behörde - und einem Verkehrsunternehmen als Ersteller von Verkehrsleistungen. Häufig werden einzelne Aufgaben (Erstellen des Nahverkehrsplans, Controlling, Erarbeiten von Lastenheften) bei externen Beratern zugekauft. [Eich05]

Als Organisationsmodell für einen wettbewerblich organisierten ÖPNV eignet sich unter Berücksichtigung der politischen Zielstellungen des weiteren das Drei-Ebenen-Modell. In der obersten Ebene (Politik-Ebene) werden die Zielvorgaben zum ÖPNV-Verkehrsangebot und für seine Finanzierung entwickelt. Die Durchführung der Verkehrsleistungen übernehmen die Verkehrsunternehmen (Unternehmens-Ebene) in der untersten Ebene. Sie haben dabei als Wirtschaftsunternehmen eine selbständige Position. Zwischen Politik- und Unternehmens-Ebene wird eine Management-Ebene angesiedelt. Unter Berücksichtigung der politischen Zielvorgaben und den wirtschaftlichen Interessen der Verkehrsunternehmen gestaltet diese mittlere Ebene das konkrete Verkehrsangebot und den Tarif. Die Interessen der Bevölkerung nach einem attraktiven und wirtschaftlichen ÖPNV sind dabei zu berücksichtigen. [Kirch99]

Im Drei-Ebenen-Modell gibt es mit dem Besteller-Ersteller-Prinzip eine klare Trennung der politischen und unternehmerischen Ebene. Die Einheitlichkeit des Nahverkehrsangebots für den Kunden wird durch den Aufgabenträger vor Ort sichergestellt. Im Übergang vom traditionellen kommunalen Verkehrsbetrieb zum Drei-Ebenen-Modell müssen die bislang bei kommunalen Unternehmen angesiedelten Kompetenzen für Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV in der Management-Ebene zur Verfügung stehen. Sie können entweder aus den kommunalen Unternehmen herausgelöst oder neu aufgebaut werden. [Eich05]

Das Bereitstellen der Infrastruktur wird als eine Querschnittsaufgabe aller drei Ebenen angesehen. Während der Politik-Ebene die grundsätzliche Entscheidungsgewalt über die Infrastruktur zugesprochen wird, sollten die Umsetzung in der Management-Ebene und bei den Verkehrsunternehmen angesiedelt sein. Die planerische Festlegung von Bedienungsstandards, Tarifstruktur und des ÖPNV-Streckennetzes werden überwiegend als grundlegende Entscheidungskompetenzen der Politik-Ebene betrachtet.

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 1370/2007 besteht für Behörden die Möglichkeit öffentliche Personenverkehre selbst zu erbringen bzw. ohne Ausschreibung an einen internen Betreiber zu vergeben, wobei die Direktvergabe ein sehr strittiger Punkt ist, wodurch es immer wieder zu Rechtstreitigkeiten in der Vergangenheit kam. Bei einer ÖPNV-Organisation im Drei-Ebenen-Modell ergibt sich die Frage, ob das Selbsterbringungsgebot auch für Verkehrsmanagement-Gesellschaften gilt und eine Neuordnung der ÖPNV-Organisation erfordert. In Fachkreisen wird die Auffassung vertreten, dass die VO 1370/2007 nicht dazu zwingt die Verkehrsmanagement-Gesellschaften aufzugeben. [Barth10]

Die Management-Ebene sei kein Betreiber von Verkehren und verwaltet diese lediglich als qualifizierte, zuständige Behörde. Zum Beibehalten des kommunalen Querverbunds ist es aus steuerlicher Sicht erforderlich, dass die Management-Ebene gleichzeitig Inhaber der Liniengenehmigungen (Betriebsführerschaft) nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist. Unter Berücksichtigung der konkreten landesspezifischen Rahmenbedingungen, des rechtlichen Rahmens (Novellierung des PBefG) und steuerlicher Aspekte sollte jeweils eine passende Lösung zur ÖPNV-Organisation vor Ort entwickelt werden. [Barth10]