Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Abhängigkeit raum- und siedlungsstruktureller Gegebenheiten

Erstellt am: 20.10.2004 | Stand des Wissens: 15.12.2023

Synthesebericht gehört zu:

Ansprechperson

Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. Dirk Wittowsky

TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike

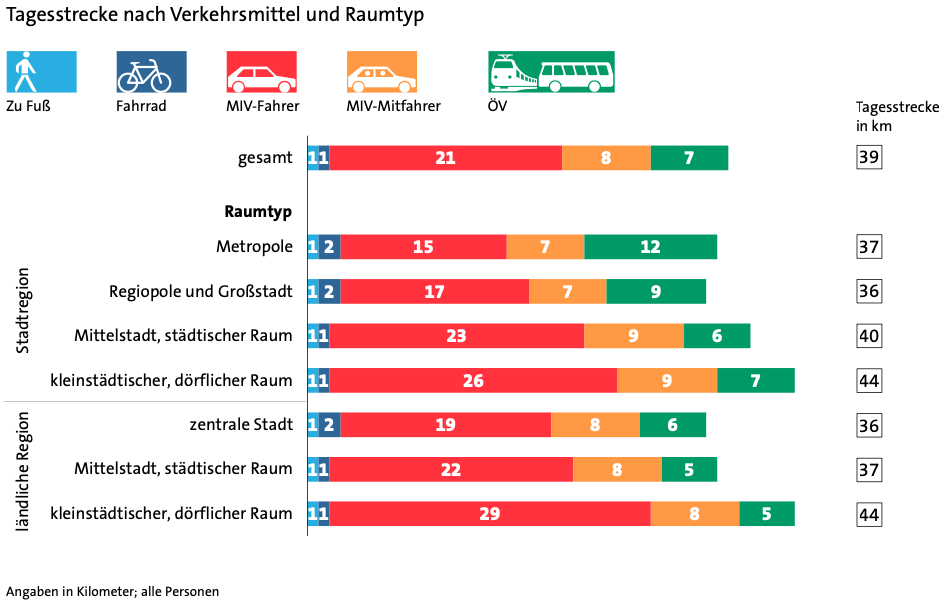

Das Verkehrsverhalten der Bewohner eines Gebietes ist, neben sozio-demografischen Merkmalen der Verkehrsteilnehmenden, dem Wegezweck und dem Verkehrsangebot, auch von der jeweiligen Siedlungsstruktur abhängig. Hierunter fällt insbesondere das Verkehrsmittelwahlverhalten, das je nach Siedlungsstruktur mitunter stark variiert. Die Erhebung zur Mobilität in Deutschland 2017 (MiD) [Nobi18] zeigt den Zusammenhang zwischen Verkehrsmittelwahl sowie raum- und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten (siehe Abbildung 1).

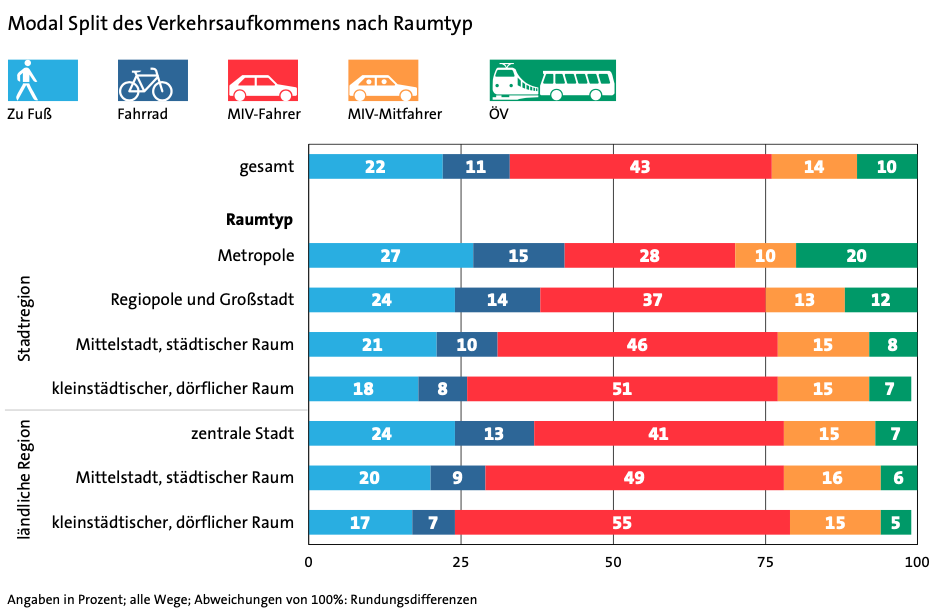

Motorisierte individuelle Verkehrsmittel, unter ihnen hauptsächlich der Pkw, werden im Vergleich zu allen anderen Verkehrsmitteln über alle Raumtypen hinweg am häufigsten für die Ortsveränderungen von Personen genutzt. Sie dominieren insbesondere die Mobilität im ländlichen und dörflichen Raum dort werden bis zu 70 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. Und auch in Großstädten und zentralen Städten im ländlichen Raum dominiert der MIV mit einem Anteil von bis zu 56 Prozent am örtlichen Modal Split. Anders verhält es sich dagegen in Metropolen: hier wird nur für etwas über ein Drittel aller Wege das Auto gewählt, deutlich stärker sind die Verkehrsmittel des Umweltverbundes vertreten [Nobi18, S. 47].

Der Besitz eines Pkw wirkt sich auf die Länge der Tagesstrecke aus. So legen Personen mit Auto längere Strecken zurück als Personen aus Haushalten ohne Auto. Besonders deutlich wird dieser Unterschied im ländlichsten Raumtyp: Die durchschnittliche Tagesstrecke, die hier von Personen aus Haushalten ohne Pkw zurückgelegt wird, ist 26 km kürzer (und damit weniger als halb so lang) als jene der Autobesitzer [Nobi18, S. 48f.].

Der Besitz eines Pkw wirkt sich auf die Länge der Tagesstrecke aus. So legen Personen mit Auto längere Strecken zurück als Personen aus Haushalten ohne Auto. Besonders deutlich wird dieser Unterschied im ländlichsten Raumtyp: Die durchschnittliche Tagesstrecke, die hier von Personen aus Haushalten ohne Pkw zurückgelegt wird, ist 26 km kürzer (und damit weniger als halb so lang) als jene der Autobesitzer [Nobi18, S. 48f.].

Der öffentliche Personennahverkehr genießt besonders in Metropolen großen Zuspruch hier wird jeder fünfte Weg per Bus und Bahn zurückgelegt und etwa ein Drittel der am Tag zurückgelegten Kilometer entfallen auf den ÖPNV (siehe Abbildung 2). Dieser große Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen liegt weit über dem Bundesdurchschnitt (10 Prozent) und stellt auch im Raumtypen-Vergleich eine Ausnahme dar: Im kleinstädtischen und dörflichen Raum beträgt der Anteil zum Teil lediglich 5 Prozent und sogar in Großstädten entfällt nur etwas mehr als jeder zehnte Weg auf die öffentlichen Verkehrsmittel [Nobi18, S. 47].

Für spezifische Aussagen in einzelnen Städte können auch stadtbezogene Erhebungen herangezogen werden, wie sie mit der Verkehrserhebung Mobilität in Städten für 135 Städte bereits vorliegen [SrV18h].

Für spezifische Aussagen in einzelnen Städte können auch stadtbezogene Erhebungen herangezogen werden, wie sie mit der Verkehrserhebung Mobilität in Städten für 135 Städte bereits vorliegen [SrV18h].

Fuß- und Radverkehr

In Metropolen, aber auch in Großstädten und zentralen Städten ländlicher Regionen kommt dem Fußverkehr eine hohe Bedeutung zu. Mit einem Anteil von 27 beziehungsweise 24 Prozent liegt er hier teilweise weit über dem Bundesdurchschnitt von 22 Prozent. Auch der Radverkehrsanteil ist in verdichteten Regionen höher als im ländlichen Raum. Interessant ist dabei, dass der Radverkehr in allen Raumtypen (Metropolen ausgenommen) mehr Zuspruch genießt als der öffentliche Nahverkehr [Nobi18, S. 47]. Hier besteht ein Zusammenhang mit einer unzureichenden und unflexiblen ÖV-Infrastruktur in ländlichen Gebieten: Während Bus und Bahn in verdichteten Stadtregionen eine geeignete Alternative zum dichten Verkehr bildet, kommt für die benötigte Flexibilität auf dem Land vor allem der Individualverkehr in Frage.